第十三届全国美展综合材料绘画展:探索艺术多元与创新的新平台

综合材料绘画起源于西方,20世纪80年代进入中国人的视野。经过艺术家二十多年的坚持和探索,现已成为中国架上艺术的创新平台。

混合材料绘画打破界限、相互融合,创造了新的艺术形式,突破了传统绘画工具和材料的束缚,推动了中国当代艺术的创新。在当代艺术的发展格局中,混材绘画体现了与时俱进的文化理念和当代生活多元化的艺术表现形式,成为众多艺术家展示时代精神、更新创作观念、并探索形式语言。

9月16日,第十三届全国美术作品综合材料绘画展在宁波美术馆开幕。 293件入选作品让我们深刻感受到艺术的多样性和开放性、文化的传统性和创新性。

第十三届全国美展综合材料绘画展开幕式

0 1

什么是混合媒体绘画?

现阶段“组合材质绘画”的概念主要有以下三点:

一、单一绘画材料与技法的演变

即:国画、油画、版画、雕塑目前的专业现状。由于内容的需要,在单一画种中引入了新材料、新技术,丰富了该画种的艺术表现力,增加了视觉塑造感。

2.多种绘画类型或多种技法的相互渗透和融合

也就是说:突破绘画材料语言和造型方法的界限,产生既不是油画、也不是版画、也不是传统国画、雕塑的新的二维或三维艺术作品。它不能以单一画种的标准来划分。

3.原生态表达

也就是说:直接利用现成品、拼贴、重组的作品现象。也指从主题内容的创作出发,使用与主题相关的素材。也就是说,画面上的素材本身就是艺术的内容。

02

西方绘画艺术观念的变迁

20世纪80年代初,在伦敦郊区举办的“绘画新精神”展览,给争议了近20年的“绘画死亡论”戛然而止。这次展览对欧美艺术产生了深远的影响。欧美重量级艺术家全部参加了展览,如:弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、大卫·霍克尼(David Hockney)、威廉·德·库宁(Willem De Kooning)·库宁、巴勃罗·毕加索、安迪·沃霍尔、布莱斯·马登、皮尔·保罗·卡尔佐拉里、Mario Merz 等先驱者,以及新晋青年艺术家如:Georg Baselitz、Anselm Kiefer、Marcus Lu Markus鲁佩尔兹等许多当今中国人所熟知的艺术家。

这群艺术家渴望突破传统界限。他们的作品大多消除了绘画的二维特征,进入了三维空间。创作语言和材料运用更加诚实,与艺术家的时代环境和生活主题有着天然的联系。

毕加索《有藤椅的静物》

弗兰西斯·培根《镜中的作家》

大卫·霍克尼《水花》

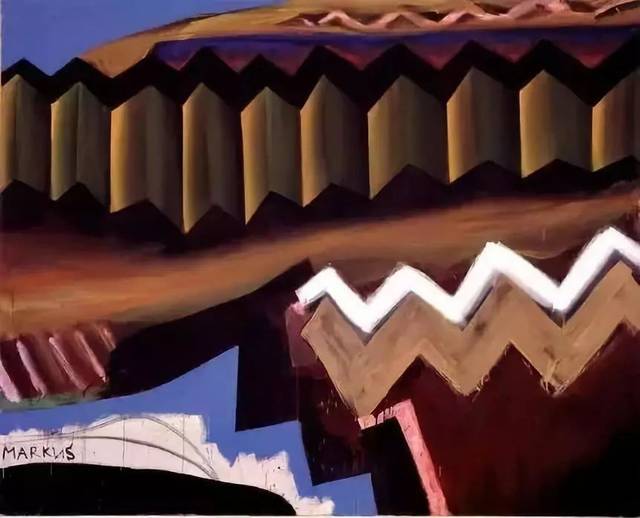

马库斯·卢佩兹《大坝》

安塞姆·基弗《玛格丽特》

03

国内综合材质画的发展

国外的艺术观念正在发生变化,国内艺术家也有视觉艺术创新的想法。改革开放四十年,其实很多人一开始就尝试使用混合材料来模仿西方新绘画的结构方法和形成特点,很多人直接挪用其图案和材料技法。

然而,这些人很快发现模仿和抄袭并不能解决艺术的问题。很多人放弃了“混合材料新绘画”的方式,尝试借用更新更潮流的装置艺术方式、视频电影方式、新媒体等形式。

直到20世纪80年代末,时任浙江美术学院院长的潘公凯先生才启动了教育改革措施。学院多名教师分批赴欧美考察、学习、研究。直到1993年,“综合绘画”工作室才正式成立,并整理、编辑出版了相关文献。同年招收研究生,探索教学经验。两门研究生课程毕业后,2003年,在徐江院长的倡议下,学院正式成立四年制“综合艺术系”,招收四年制本科艺术生,主攻综合绘画、综合造型、三个综合艺术工作室从平面、空间和跨文化研究三个方向开展基于视觉文化的视觉艺术教育实践。 25年的探索,培养了一批创新、拼搏的艺术界新生力量。

为探索综合材料绘画艺术的发展,开辟新时代绘画艺术发展的新领域。 2010年,首届中国综合材料绘画与修复艺术专业委员会成立。 2017年2月,文化部重组成立第二届专业委员会。

中国美术家协会首届综合材料绘画艺术作品

艺术保护与修复委员会

导演:胡伟

副主任:冯斌、李耀林、杨劲松、陈文光、胡明哲

秘书长:王树杰

中国美术家协会第二届综合材料绘画美术作品展

艺术保护与修复委员会

导演:胡伟

副主任:王树杰、李耀林、冯斌、杨劲松、宋科、丁方、胡明哲、张远

秘书长:唐成华

副秘书长:朱金辉

“合成材料绘画”如今被称为推动中国伟大时代新文化运动的有力力量。历经坎坷,最终达成社会共识,这离不开这些艺术家的努力和坚持。他们的艺术探索基本涵盖了中国近二十年来“组合材料绘画”的发展历程。

胡伟《黄山云雾》136×490cm

综合材料2015

冯斌 《2016-14》 140×180cm

2016年综合材料

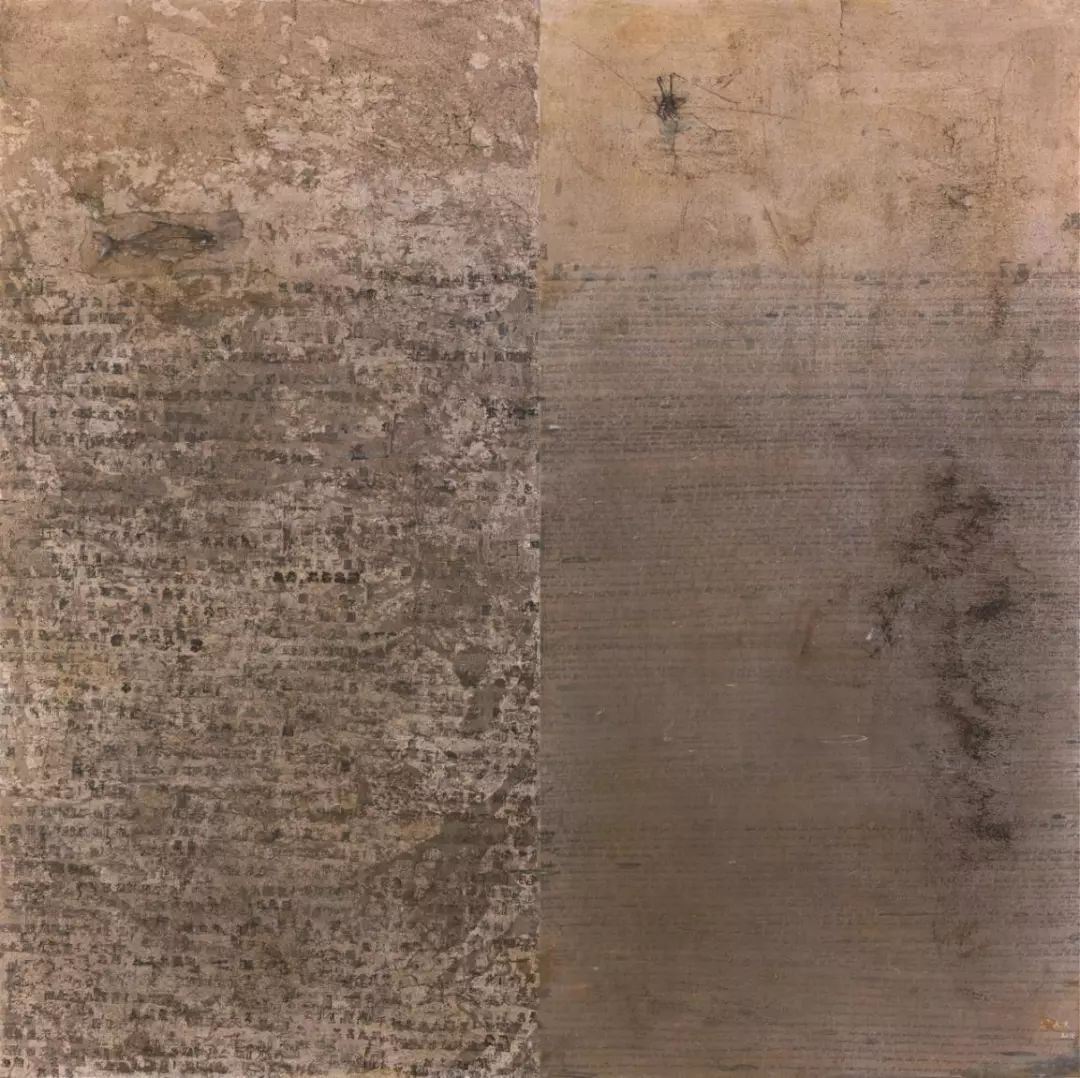

杨劲松《2018日记》196×210cm

手工纸混合材料 2018

胡明哲《都市沧桑》200×250cm

综合材料2011

唐成华《行走的风景No.47》90x150cm

2017年综合媒体

朱锦辉《花开一想》150×120cm

2019年综合媒体

04

综合材料绘画艺术的本土化实践

在前辈艺术家的努力推动下,越来越多的年轻艺术家开始对混合材质绘画进行“跨界”尝试,借用不同的材质语言进行视觉创作。各省市县也在积极举办“综合材料绘画”展览。宁波美术馆率先连续五年举办中国综合材料绘画双年展,丽水美术馆也连续五年举办省综合艺术双年展。重庆、甘肃、江苏、江西、安徽、海南等地也纷纷开花。

2014年在河北举办的第十二届全国美展综合材料画展首次将“综合材料画”设置为独立展区,让我们看到了这一画种的无限生机和活力。

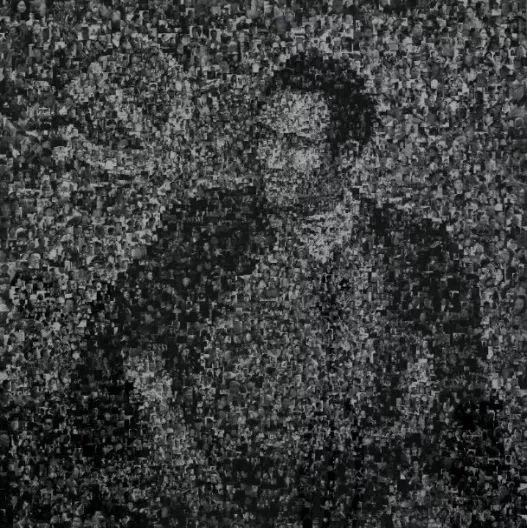

河南艺术家丁志伟的作品《寻找焦裕禄》放弃了具象造型的方法,首次将摄影与美术结合起来。它以焦裕禄墓地观众照片的采集和拼贴技术为绘画语言,与焦裕禄进行时空对话。

丁志伟《寻找焦裕禄》

第十二届全国美展综合材质画铜奖作品

王雷的作品《文化中国——明代》用“辞海”纸捻线,织成衣服。他将童年编织毛衣的记忆融入到艺术语境中,用物制造物,让衣服成为文化、思想、历史的载体。纸线编织的衣服让人有熟悉的感觉,却又为观者提供了独立的时空。思维。

王雷《文化中国——明代》

第十二届全国美展综合材质画铜奖作品

王雷《文化中国-明代》部分

以东方传统艺术精神为核心的“合成材料绘画”为中国当代艺术与全球文化的对话提供了一座新的桥梁。正如杨劲松老师在《不拘一格》2017浙江省第二届综合美术作品展开幕式上所说:“综合材料绘画”在我国二十多年的本土化过程中,已经越来越清晰地脱离我们自己。视觉创新的基础和原因可以从文化传统和地理习俗中找到。

时隔五年,第十三届全国美展综合材料绘画展在宁波美术馆开幕。我们看到了我们这个时代独有的、无法复制的文化传统和创新。

内蒙古艺术家巴图的作品《古声》以草原石人为原型。它采用牛皮、塑料胶、矿物颜料、亚克力等辅助材料,并采用切割、着色、抛光等方法,最大限度地发挥材料的本质性能。把握皮革的原生态品质,成为超越的精神,让我们想起神秘草原的文化属性和历史关怀。

巴图《古声》179x199cm 内蒙古

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

广东艺术家陈士骏以十年青花为创作项目。从现场探索到实物研究再到宣纸记录,他日夜陪伴瓷器,留下宣纸上的青花,讲述神秘的东方文化。

陈士骏《中国制造》191x192cm 广东

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

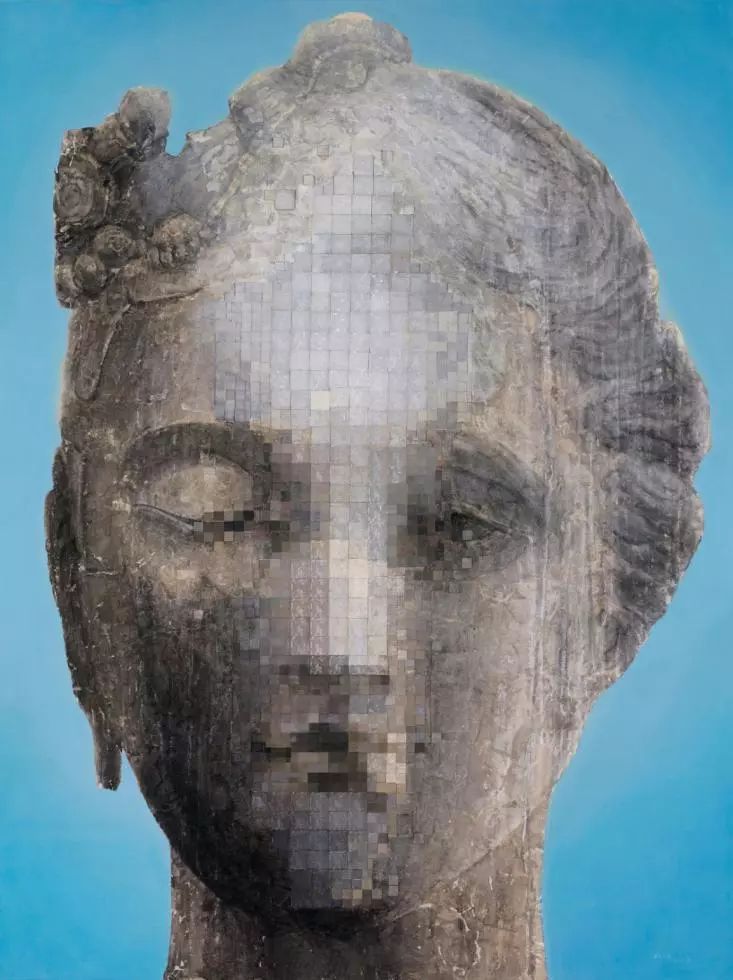

交流是世界文化进步的重要条件,也是促进文化全球化和多样性的内在要求。重庆艺术家刘冠儒的作品《融合》将石雕与古希腊雕塑并置融合,形成了“新”的形象。它采用不同性质的纸张和其他各种材料,经过多次粘贴、抛光、混合等工序,形成丰富的质感。纹理效果。用石雕来指代中国古典文化,用古希腊雕塑来指代西方文化,用点和面来表达题材背后的精神文化符号,深化相互尊重、融合、融合的当代意义。不同文明的重生。

刘冠如《蓉》200x150cm 重庆

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

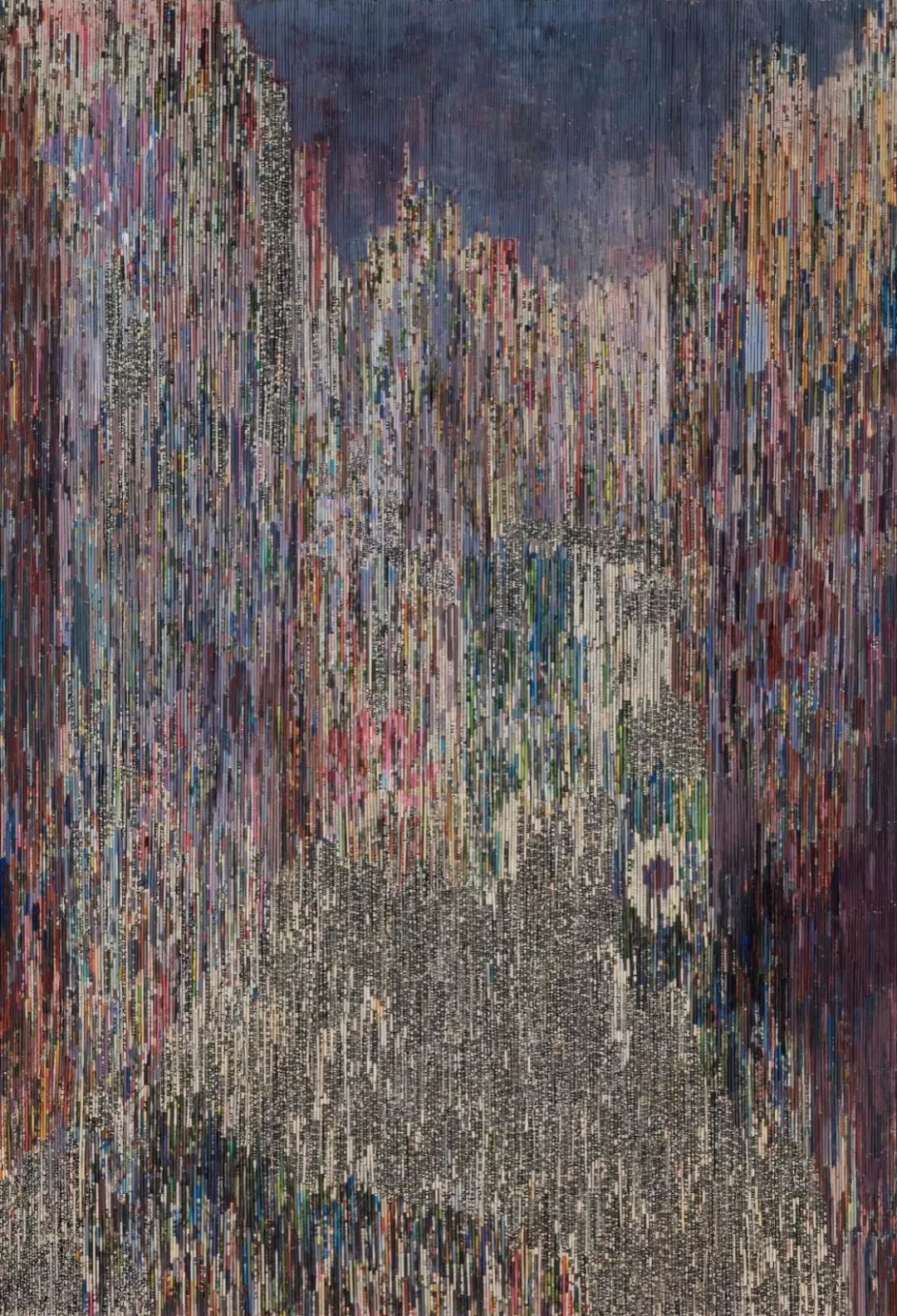

邱继川用报纸的分解、卷曲、拼贴、色彩来表达传统媒体与信息时代的冲突与融合,这也是当今网络时代的一个特征。画面中隐隐约约的高楼大厦,寓意着国家蓬勃发展的力量。高铁、5G、华为等标志是国家实力的象征。

邱继川《源代码信心之国》221x150cm 浙江

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

作品《当庄子遇见卡夫卡……》将艺术与文学、哲学融为一体。 “庄子”和“卡夫卡”都用自己的生活经历来观察社会。作者将东西方在探索“自由”与“自我”的碰撞定格在画面中。

魏惠东《当庄子遇见卡夫卡……》180x180cm 浙江

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

吉林艺术家夏景涵以建党时期的徽章为创作元素,运用混合媒体绘画进行融合创作。党徽的放大,增加了艺术表现的力度,象征着人民群众能够更加清晰地看到我们党的发展历程;以苎麻材质为背景,象征着勤劳人民的质朴和青春;打磨后出现的纹理,象征着我们党从迷茫中蜕变,走向成熟;通过多层次重叠的手法,冲击着我们党经历历史兴衰和时代变迁的时空。作品《集》用视觉图像来传达意义,承载了作者对党徽的情感。

夏景涵《收藏》210x181cm 吉林

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

艺术家杨阳创作的作品《金章》运用大面积的金色叠加碰撞和斑驳剥落的视觉效果,试图表达一首古今时空的交响曲。当代都市摩登女性与斑驳的金色融为一体,在时空的交汇中传递着中国古典美与当下时代精神的交汇。

杨洋《金章》238x198cm 北京

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

《金兵铁马逐梦》以国内第一次革命为创作背景。 “以马喻人”,不忘历史革命先行者的初心和革命精神。作者运用多种材料和手法,将中国传统历史青铜器之美带入作品中。

张惠良《金兵铁马落梦》230x190cm 河南

第十三届全国美术作品展综合材质画展获奖及提名作品

“综合材料绘画”已经从一种引人注目的视觉风格发展成为一种具有视觉强度的视觉艺术。艺术家的创作语言日益成熟,观众的审美视角也变得多元化和包容。当我们听到走过的阿姨感叹道:“看混合材料的绘画,感觉就像是一种开阔的视野。”我们知道观众对艺术的界限正在减弱;当美院退休教授用相机为每件作品拍下照片并停下来思考时,我们知道新兴艺术的学习跨越了绘画类型、时代和时代。 。

在本次展览中,我们欣喜地看到艺术家们或从观念出发,或从技术出发,将对当代生活的理解和对审美标准的深刻思考融入到艺术语言的创作中。公众也通过作品外观的思考融入其中。的文化内涵。预计未来五年,混合材料绘画能够从更多角度接近理想艺术的现实。

感谢杨劲松教授为本文的写作提供插图、文字材料和学术指导。

笔记:

1、“绘画死亡论”:20世纪初,艺术领域的许多偶然和必然的因素促成了抽象的兴起。康定斯基和蒙德里安将抽象主义传播到整个西方世界。 20世纪40年代末、50年代初,抽象运动的中心从法国巴黎转移到美国纽约。波洛克将抽象主义推向高潮,一度成为现代主义的主流。 20世纪60年代,波普艺术、低端艺术、行为艺术、观念艺术等艺术实验和流派打破了艺术的界限,淘汰了传统绘画艺术风格。由此产生了“绘画已死”的观点。

二、“绘画新精神”展览之所以被称为“划时代的展览”。除了上述特点外,其广阔的文化背景也是不可忽视的原因。在此之前,德国新表现主义运动、意大利前卫运动、新苏格兰绘画运动、涂鸦绘画等新绘画实验相继涌现。为“画新精神”艺术展奠定了广泛的文化基础。

第十三届全国美展综合材料绘画展

数字展厅

已经在 iartschool 上线