50年代生人回忆录:生在新社会长在红旗下的幸福生活与知足常乐的人生态度

“生在新社会,长在红旗下”

我们这些20世纪50年代出生的人,从懂事起就被长辈称为“生在新社会、长在红旗下”的一代人。从我们懂事的时候起,我们就知道我们是幸福的、幸运的。

长辈告诉我们,从时间上来说,我们幸运地躲过了“三座大山压在头上”的岁月;就空间而言,我们并不像“世界上三分之二的人”那样悲惨,仍然处于水深火热之中。

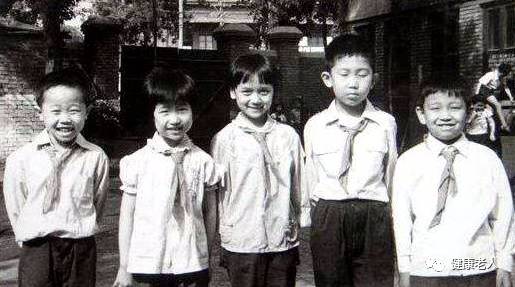

我们的童年是有点无忧无虑的。那时,天永远是蓝的,云永远是白的,公园里开满了五颜六色的花和翠绿的柳树,来来往往的人们都感受到了作为自己国家的主人的自豪和喜悦。

那时的物质生活并不是最好的,但大家都差不多。他们艰苦奋斗,丰衣足食,为建设社会主义、为共产主义而奋斗。眼前的目标和远大的理想都已经确定了。至于人生态度,就像马克思所说的“科学的道路上没有捷径,只有在崎岖的道路上不畏艰难险阻的人,才有希望到达光辉的顶峰”。就像奥斯特洛夫斯基的“一个人的一生应该这样度过:当他回顾过去时,他不后悔浪费了自己的时间,也不为自己的无为感到羞耻。他可以说我的一生和我所有的精力都已经奉献了”为了世界上最伟大的事业——共产主义”这句话,我们很喜欢。当你不明白的时候,你可以背诵它,深信不疑。

我们阅读《少年》、《少年时代》杂志,参加少年宫合唱团,参加书法、美术、数学兴趣小组。我们有免费借书卡,每周出版少先队墙报。我们的爱好广泛且合法。我们很纯洁、天真,几乎没有接触过不好的东西,包括不好的书、不好的歌、不好的电影。当然,我们爱憎分明,健康成长。

我们中的许多人首先感到担心是因为我们的家庭背景。我们从小唱着“我们要拥护共青团,准备加入共青团”这首歌长大,所以十几岁的时候,我们几乎不假思索地就递交了入团申请书。但我们加入联盟很困难。我们以为联赛组织会考验我们,我们尽力做好事,但我们还是没能加入联赛。

有一天,在学校操场的一角,一位团干部来找我谈话,我恍然大悟。我们曾经以为新社会没有坏人。我们不知道我们的父辈是从旧社会出来的。其中,除工人和贫下中农外,其他学生、职工、小企业主,很难保证他们有“污点”。资本家、地主等等,不用说,富造反派、坏右派,都是人民的敌人。我们被告知,为了加入这个团体,我们必须与家人设定明确的界限。

而我们当时所处的年龄段,恰巧是今天的花季和豆蔻,却也是所谓的叛逆期。我们没有美好的“花季豆蔻”,但我们有真实内容的“叛逆”。与家庭划清界限、背叛家庭已经成为一种时尚。

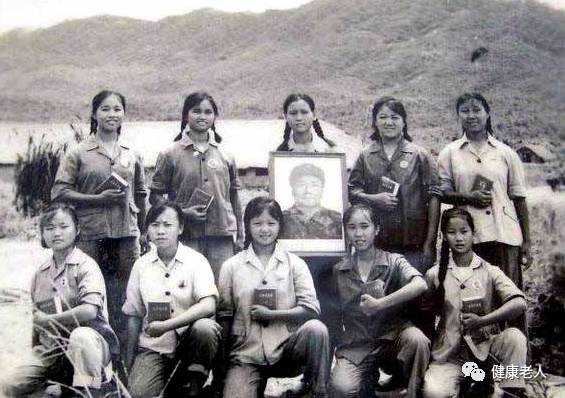

然后就是“文化大革命”,上山下乡。 “文革”期间的学生领袖和红卫兵干部,大部分是1940年代末出生的“老三代”高中生。年龄的差距可能是因为他们多学了几年,也可能是接受了某位老师的人生启蒙。他们比我们成熟得多。而我们这些“50后”,包括当时“停课革命”的“老三代”初中生和整个一代小学生,是否是一场大辩论、一场大辩论?一系列的联系,一次造反,一次搜房,一次约见领导,或者一次转户支农、边疆,看似红红郎其实只是一个跟班。从来没有或很少有人思考过我们在做什么以及为什么这样做。

不过,我们的下乡之路比我们这些20世纪40年代的兄弟们要幸运、顺利得多,因为我们有“护身符”。我们是带着毛泽东的最高指示去的,“知青下乡是必须的……”谁敢不“欢迎他们去”?虽然知青,特别是边疆地区的知青后来吃了不少苦头,但至少我们下乡的时候,没有被当作坏人送去改造。

我觉得50后最大的特点就是缺乏知识,甚至缺乏常识。中断的学习就像一个永远无法填补的大洞。

20世纪40年代后期的“老三”高中生至少初中毕业。当时的初中毕业生,基础非常扎实。他们掌握了数理化的基础知识,对古今中外经典也有所涉猎。北大荒漫长的冬天,那些老高中生们会在火炕上讲述《安娜·卡列尼娜》、《红与黑》、《悲惨世界》的始末……我们年轻几岁听了《如此疯狂》。

我们的生活从来没有像今天这样自由无拘无束

“老三等”的初中生和“新二等”的初中生,如果有哥哥姐姐的话,就会有优势。爱学习、有脑子的人可以看看哥哥姐姐的课本。后来,恢复了高考制度。可以一举拿下排名,但大多数人就没那么幸运了,或者说没有那个脑子去做。我曾经遇到过一个1957年出生的人,“文革”开始时她还是一名小学二年级的学生。这位女士穿着非常考究(当我告诉你这一点时,请不要嘲笑我们)。 20世纪50年代的人们实际上不知道月亮、地球和太阳绕着谁转。 “真的。她委屈道:“可是没人告诉我,我怎么知道?” “那年她32岁,女儿3岁,如果女儿再大几岁,说不定就会知道月亮、地球、太阳是怎么旋转的了。”

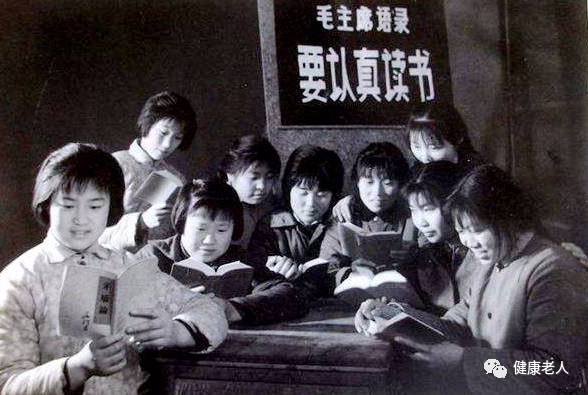

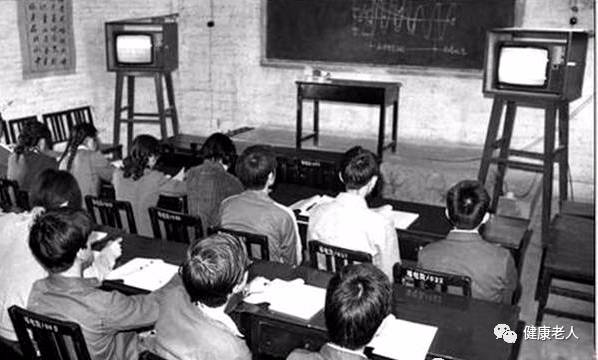

知道自己没受过教育,我们很多人接受“再教育”后又回去接受“再教育”。除了少数人通过高考成为真正的大学生外,大部分都去了所谓的“五大”。所谓“艺大、业大、电大、函授大学、职大”,而大多数人在拿到大学文凭的时候就已经是10岁多了,为人父母了。当这样的文凭得到用人单位的认可时,我不禁流下了感激的泪水。

“五巨头”通常在晚上授课。我们把孩子交给父母,一天的课程结束后,我们就赶往教室,往往开课不到半小时,鼾声就不断传来。

我们也学会了需要学习的一切,并且为了考试我们异常努力、认真地学习。我亲眼看到邻居把小卡片挂在水龙头上方,一边做家务一边背题。无论我们多么努力学习,我们都不会作弊或伪造我们的文凭。我们所接受的教育从来不让我们往那个方向去思考,更不让我们真正想学习。

只是债务这个大坑永远无法填补。十几岁的学习和三十几岁的学习的过程和结果是不同的。当我们最终应聘一些需要高学历的职位时,匆忙而缓慢的我们似乎终于跟上了时代的节奏。这时我们才意识到,与我们的前辈(“文革”前的大学生)相比,我们还差得很远。我们比那更糟糕。

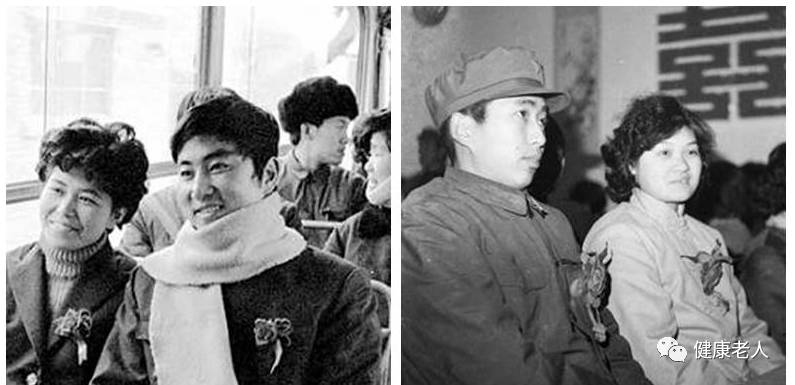

我看过一个关于我们这一代人婚姻的调查。质量一般,稳定性还不错。因为结婚入户的最佳年龄还在农村,有的人结婚是为了生存,有的人结婚是为了落户,而大多数人只是推迟了。我们都相信我们需要组建家庭并开始职业生涯。不创业怎么成家呢?当他们回到城里时,他们都已经老了。我的阿姨、叔叔、同事、邻居都来帮助我,似乎仅此而已。所以,结婚普遍较晚,但也因此而珍惜。而且,一开始并没有太多浪漫的期待,所以也没有太多的失望。这样的集体婚姻困境确实是史无前例的。

我们这一代人的优点之一就是心态更好。通俗地说,他们什么都不“做”。如今,我们有的人已经退休,有的人正准备退休。我们大多数人都不是中产阶级,积蓄很少,房子也很小。但要知足常乐,不要给自己或别人带来麻烦。

环顾四周。 80后的人正值风华正茂,却常常情绪低落。 70后的人虽然各方面都领先,但压力依然很大。 20世纪60年代出生的人忙碌且充满忧虑。我们可以理解他们,但我们不会这样。很多事情我们已经明白了,也看得淡了。我们的生活从来没有像今天这样自由、无拘无束。