柳青百年诞辰纪念:创业史第一部出版背后的故事与柳青的农民情怀

刘青(前排左一)与皇甫村村民合影

1924年至1926年,刘庆在五堡县四沟村小学读书。

《创业史》第一版布质精装

中国青年出版社与柳青签订稿件合同

今年是著名作家柳青诞辰100周年。这位现实主义作家给我们留下了经典名著《创业史》和无尽的纪念和讨论。 2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话,高度评价柳青“深入农民群众,与农民群众融为一体”。如何深入生活、扎根人民、从生活走向艺术、让艺术回归生活,是作家柳青向后人提出的重要课题。

“春风处处谈柳青。”在纪念柳青诞辰100周年之际,来自柳青家乡——陕西省吴堡县的作者为我们讲述了《创业史》第一卷出版前后的故事。

一顿家常饭,成就“美姻缘”

1958年4月底,著名作家杜鹏程同志到北京出差,中国青年出版社文学编辑到他住所看望。聊天中,杜鹏程提到柳青已经完成了一部小说的初稿。当时,柳青已经出版了《种粮》和《铜墙铁墙》两部小说,是一位很有影响力的作家。中国青年出版社先后出版了《红旗书》、《红太阳》等革命史刊。计划在一两年内出版一批反映现实生活的小说。就这样,柳青的小说机缘巧合地进入了小编的视野。 5月12日,中国青年出版社“第二编辑部”致信柳青,希望得到柳青的支持,小说定稿后交给他们出版。 “第二编辑室”是中国青年出版社的第二编辑室,即文学编辑部。 6月25日,柳青回信,礼貌地拒绝了出版社的要求。他觉得小说的第三稿还没有写完。完成后,将发布。出版之后才可以讨论出版的问题。该书出版估计要一年后,甚至更晚了。因此,不要过早做出承诺,以免给自己带来不必要的压力。他当时要求出版商与他联系。

为了尽快“抓住”这部小说,出版社安排了社内“唯一有专业背景”、最擅长与作者打交道的文学编辑黄易专程前来。到长安县皇甫村看望柳青。临行前,文学编辑部主任姜小天对黄毅说:“我这次去长安,只要能约到柳青的小说,就算是胜利,我应该立下大功!”黄溢见到柳青后,还没有说话。 ,柳青知道他的目的了。柳青在家招待他,倒了两杯酒。两人边吃边聊得很开心,自然就达成了合作的协议。可以说,一顿家常菜,两杯酒,“很划算”。当然,这可能与刘庆曾在团中央、中国青年报工作过有关。中国青年出版社是共青团中央的下属单位,也是兄弟单位。中国青年报单位如果有底层的老关系的话,会比较好说话,事情也会比较好办。

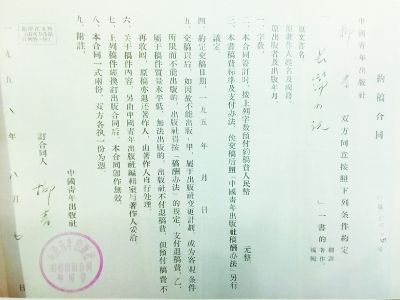

8月7日,柳青与出版社签订了《稿件合同》。这是一份标准合同,出版社盖有“中国青年出版社稿件出版合同专用章”。柳青在稿件要求的空白处填上了“小说”三个字,签上了自己的名字,并填写了具体的年月日。此次合同的签署,标志着柳青正式将其小说《创业史》授权给中国青年出版社。

《创业史》第一卷出版历史

1958年10月上旬,中国作家协会召开会议,安排了国庆十周年送礼事宜。会后,各出版社都准备送上大礼,中国青年出版社也不例外。柳青的小说被列入1959年出版计划,作为赠礼的重点之一。他希望柳青来信告知稿名和大概字数。以及交货时间;同时,他还郑重地告诉柳青,出版社领导近期要去西北各省考察,会到长安县看望他,进一步商讨图书出版事宜。当时,柳青正准备重写小说的一些章节,于是她写信给出版商,谈到了自己的想法:“如果第一部仓促完成,出版后会有很多遗憾,以后就很难写主要部分了,这对读者来说是有害的。”这也是不负责任和不尊重的。至于‘礼物’,在刊物上出版就够了。”柳青要求出版商把这部小说从1959年的出版计划中删除,改为1960年第一季度出版。

事实上,《创业史》最初并不叫《创业史》。 《延河》月刊在1959年3月号封底刊登公告:本刊将从4月号起刊登柳青新小说《创业史》第一部《稻田风暴》,大约半年时间完成。小说于1959年在《延河月刊》第4期如期连载,至第11期完结。一开始,书名是《稻田风暴》(《创业史》第一部)。从第8期开始,去掉了“稻田风暴”四个字,直接改名为《创业史·上篇》。他还在页面右下角贴出说明:从本期开始,柳青同志接受读者意见,取消《稻田风暴》标题,更名为《创业史》第一部。

《创业史》出版后,为了更好地修改,柳青要求出版社收集社会各界对《创业史》的批评意见,最好是剪切粘贴的方式。出版社安排资料室认真收集整理后,安排王维龄同志前往长安,亲自交给柳青。

1960年1月23日,柳青将小说第一卷的修改稿寄给出版社。同时,他告诉出版社,第二卷的修改稿会晚些时候,会在二月底或三月初发出。一是因为第22章需要报废重写,二是因为我哮喘发作,如果住院的话,提交时间会更晚。出版社很体贴柳青,表示柳青会自己安排时间。他还表示,出版社收到稿件后,将尽力尽快好出版。 3月初,出版社一收到小说第二卷,就紧急发货。为了抓紧时间,力争在7月第三次全国文学代表大会之前出版小说,文学编辑部和策划印刷部门也召开了会议。大家达成了共识,力争在各个方面都不耽误时间。

在《创业史》正式出版之前,为了配合建国十周年的宣传,出版社想发布新书的消息。柳青原本不愿意在书出版前过早地公开,但考虑到出版社的需要,她勉强同意了,但要求出版社只做“简单介绍或公开宣布”。

《创业史》校样出来后,出版社提出了多处措辞的修改建议,并说明了修改原因。随后,刘庆就《创业史》出版的一些细节问题提出了自己的意见和建议。关于封面设计,艺术工作室设计了几张草图。柳青认为“天蓝色比较好”,“米色和橙色搭配起来更好看”。对于《创业史》正文所用的纸张,柳青希望能像《暴风雨的黎明》那样使用薄纸,但又担心纸张厚重、难看、携带不便。出版社将《我们播种爱情》、《草原灯塔》等不同小说的不同版本邮寄给柳青,供柳青参考。刘庆希望《创业史》采用36开本的小开本,称可以放在口袋里,方便读者携带。 36格式格式是一种非常罕见的格式,在中国青年出版社没有先例。不过,既然柳青有这个要求,出版社就满足了。柳青对书脊上《出版笔记》的版式、颜色、字体、位置等进行了详细的指导。最后,柳青告诉出版社,在付印之前,他会把书的封面、内封面、简介、出版须知、正文从头到尾读一遍。发送大校样时,他希望从扉页到最后一页全部发送。他。他还说,书印出来的时候,他很想亲自去北京,可惜家里要修院墙,时间也有冲突,所以没能去。

为了避免出现错误,柳青发电报要求出版社“两卷合印”。为了赶上进度,出版社通过航空邮寄了大样本。柳青亲自审阅后,第一时间送到了印刷厂。

就这样,黄毅收回了版权,而陈必芳因故负责了一些联络和编辑工作。最终,王维龄主编的第一本通俗版《创业史》于1960年5月由中国青年出版社正式出版发行,初印10万册,售价1.54元。这是《创业史》第一版。此外,出版社还装订了布面精装本和毛边纸质版。不知道为什么布面精装书有两种价格,有的售价3元,有的售价2.3元。毛边纸质版没有版权页,而且由于纸张的特殊性,书本明显更厚。这三个版本分为两卷,采用小型 36 克拉规格。此后,出版社还印刷了一些32克拉大幅面平装本和纸质精装本,由上下册改为单册。柳青认为大精装本很好,建议出版社多装订一些,发给各省。

第一版《创业史》没有插图。事实上,出版商从一开始就想加入插图,并做了很多工作。他们先后找到了北京师范大学装订部主任阿老、人民日报文艺部美术组成员苗迪。两人是好朋友,愿意为《创业史》画插画。但由于手头工作量大,时间紧,不敢贸然答应。出版社希望柳青通过人脉关系,请华君武给下属苗迪云一些时间画插画。不过,柳青希望启用有才华的年轻画家。于是,出版社找到了几位年轻艺术家,分别绘制了插画。其中有一位名叫刘庆的艺术家的插画。柳青觉得很好,说如果没有政治问题,就用他的插画。但同时他也表示,如果时间紧迫,第一版中可能不会收录插图。最终,当《创业史》出版时,仍然没有时间添加插图。

《创业史》第一卷一出版,就供不应求。出版社曾整理过一条资料,其中称:“出版社每天都会接到好几个来自不同单位或个人的电话和信件,要求额外供应这本书。有的直接与办公室打交道,有的则是他们要求的。”通过领导,有的是通过有关部门索要,有的是某机构财务部通过我们公司财务部索取,有的是某机构记者通过我们的一位同志来索取。人民文学样本组出版社再三要求我们样品组的同志无论如何也要给他挤出一本,并说,这次你答应我们了,以后我们也答应你的要求。”这从《创业史》这本书很难找到就可见一斑。

柳青向公社捐赠《创业史》稿费

1960年3月28日,柳青写信给出版社,称经长安县委同意,决定将《创业史》第一卷的基本稿费全部捐献给出版社。他工作的王曲人民公社。作为社会办产业的基金,我不知道基本的使用费是多少。柳青希望将不少于稿费总额的一半捐给公社。如果基本稿酬比例较小,印数稿酬比例较大,则应根据实际情况决定。

4月6日,出版社给柳青回信称,得知柳青要把《创业史》第一卷的基本稿费捐献给公社事业,编辑们非常高兴。经测算,《创业史》第一卷的基本稿费约为5025元。如果第一版印5万册,每印稿费为8250元。如果印10万册,每印稿费为10878元。尽管当时纸张供应非常紧张,但出版商还是想印10万册。

6月14日,刘青给王曲公社写了一封信,说明了稿费捐赠的情况。他说,他把《创业史》第一卷的基本稿费和首印10万册的稿费共计16065元全部交给了公社,希望用它们来发展产业、购买机械,或者建造工厂。 ,不会有事的。他特别强调,此事不应向群众公布,也不应进行任何书面或口头宣传,但主管干部除外。他还表示,如果有人这样做,他认为这是错误的。可见柳青是多么的低调务实!刘庆给公社的不是现金,而是一张提款单,他让公社派人去银行转钱。后来,公社用这笔钱建了农机厂。

柳青把《创业史》送给了谁?

柳青在1960年3月28日给出版商的信中还表示,他个人需要100本精装本《创业史》(第一卷、第二卷)送给朋友。赠品清单将在书出版后发送。 ,希望出版社可以代我寄出。同时,他也希望将这本科普书的一部分送给农村地区的人们。 6月24日,柳青向出版社提交了一份70余册图书的捐赠清单。他要求出版社把书钱和邮资记好,以后再一起算账。其余20余本书暂时存放在出版社。 ,还特意嘱咐兄弟亲人,礼本上不要写任何东西,其余的要写“某某同志纠正我,柳青,某某年月”。柳青的赠书名单包括习仲勋、刘澜涛、马文瑞、胡乔木、周扬、林莫涵、刘白玉、郭小川等同志以及陕西省委、西安市委以及哈尔滨、鞍山、沉阳、大连、雅安、长安等地的亲友。他在名单中特别注明,哈尔滨市松江地委的六弟刘玉华和沉阳市的妹夫马占西应该通过挂号信寄出。由此可见柳青对刘玉华和马占西的特殊感情。

收到出版社送来的样书后,柳青觉得“普及书封面上的黄带太细,字又小,而且与顶部不对称”。他还表达了自己对布面精装书的看法。本来,是柳青提议盖布的。出版社考虑到布面的在市场上很难卖,但柳青个人很喜欢,所以就装了一些。柳青本来想把布装精装送人,但看到成品后,他改变了主意,想把还没发出去的小开本布装精装换成大开本纸质精装。 。这有两个原因。原因之一是布的颜色太深,不如原书的颜色。另一个原因,也是主要原因,是出版商认为封面设计过于简单,背景是“创业史”字样。上面镀了一块金子,但柳青觉得太奢华了,怕给大家留下不好的印象。 7月4日,柳青致电出版社,询问“赠书能否改成精装纸?”,然后专门写了一封信,详细讨论了自己的看法。信发出去后,他怕出版商难堪,于是于7月9日又发了一封电报,电报上写着:“如果不方便,请把布给我。”出版社给刘庆回信说:“厂里送来了布质精装书290本,纸质精装书240本。”他们按照柳青的意愿交换了捐赠的书籍。后来,柳青觉得自己给出版社带来了麻烦,心里很不安,就专门就此事向出版社道歉。他说,当他把信寄给出版社时,妻子马薇坚决反对,所以他犹豫了一下,还是寄了信。柳青真诚地说,自己和出版社有这么多合作,相信出版社不会认为他挑剔,请求出版社原谅。

出版社代表柳青赠送给巴金的书上没有名字。巴金转身让柳青写。当时,巴金已担任中国文联副主席、中国作家协会副主席。柳青感觉很丢脸,觉得自己对前辈不够尊重。但他并没有责怪出版商,而是表示:“人们在重大政治问题上总是很谨慎,但在日常琐事上,尤其是商业和程序问题上,人们有时就不那么小心了,这就是人性”自然,文学工作者应该关注它。”

柳青发行的《创业史》捐赠图书名单不断增加,沉阳市作协的马佳、沉巍为补充赠品。柳青说马佳是老朋友,老朋友出版的书都是送给他的,只是这次他忘了送给马佳。所以,我请出版社“不要忘记”,强调这四个字。

柳青与编辑的不解之缘

因为《创业史》这本书,柳青和编辑结下了不解之缘。

柳青长期生活在长安乡下。交通不方便,信息不详。很多报刊看不了,想要的书也买不到。他请出版社的编辑帮他买下来寄给他。编辑总能想办法让他满意。他的要求。柳青想要一份1961年1月号的《文学哨兵》杂志,出版社就写信给杂志编辑部,要求编辑部直接寄给柳青。柳青想要一套《世界文学史》、《欧洲文学史》以及英、法、俄文学史。小编走遍了北京。虽然没有全部买下来,但柳青还是很感动。这些书大多数都有开头,没有结尾。破烂不堪,柳青就知道是从书摊上买的!

柳青的孩子刘长风、刘克风在北京读书时,柳青路途遥远,无法照顾他们,就把他们托付给出版社的编辑。刘长风对原来的学校不满意,想转学。小编联系了几所学校,最后请北京市团委的工作人员帮助刘长风转学到一所他满意的学校。当时,刘长风想复读一年。柳青不了解情况,拿不定主意,就让刘长风和王伟龄商量,让王伟龄担任顾问。柳青要求出版社为姐弟俩寻找合适的住处。找了好久都没有找到合适的住处,出版社腾出了位于西总布胡同的两间员工宿舍,让姐弟俩暂时住下。柳青在给小编的信中表示,自己成年后,大部分时间都在基层度过,在文艺圈子里的朋友并不多。因此,他与出版社的工作关系比较密切,自然而然地将其他编辑们视为朋友。来找麻烦吧。同时,他四次在信中告诉编辑,他只会帮助解决转学和找房子两个问题,而不会照顾其他方面。他担心孩子们不能正确理解,对他们没有任何好处。他告诉小编,他对这个世界并没有抱有太高的期望。写完《创业史》后,他只是想让孩子们成为好人,对社会有用。

柳青患有哮喘。每年五、六月份关中麦花季节,哮喘都会发作。这时,他不得不出去“避病”。 1960年4月26日,柳青写信给出版社,称自己将于5月去北京“避病”,到出版社做客。为了避免报社记者和文学期刊编辑的征稿和一般的应酬,他要求出版社找了一个与外界接触很少的地方,毫无拘束地住在那里。他说,这样做绝不是作为一个伟大作家的尊严的表现,而是现实的需要。从此,刘庆每次去北京“避病”或者进京开会,中国青年出版社都“照顾”他的食宿。

柳青和中国青年报社的编辑是什么关系?用柳青自己的话说,这是一种“工作合作关系,是为了我们国家的文学事业共同努力,而不是商业关系。我对这种关系非常满意”。他们之间的关系确实不是生意关系,但也不仅仅是战友关系。他们是朋友,也是亲戚!事实上,柳青并没有将中国青年出版社的编辑视为外人。甚至在临终前,他还对孩子们说:“我去世后,你们如果需要帮助,还可以向中国青协的同志求助。”这是怎样的情感,怎样的信任!出版社对柳青的无私帮助,给柳青的女儿刘克凤留下了深刻的印象:“我了解到世界上有一种职业叫编辑,就是出版书籍的,他们都是热心肠的好人。”

柳青去世后,出版社的编辑帮他的孩子们安排了他的后事,还协助安排了几个未成年孩子的生活。作为心腹之人,王维龄为柳青做了最后一件事。按照柳青的遗愿,她将他的骨灰一一放入了两个骨灰盒中。一位葬于北京八宝山革命公墓,另一位葬于北京。到长安县皇甫村。

(作者为中国散文学会会员,现任陕西省吴堡县委常委、宣传部长。)