探究健康生活方式与抑郁症风险的关系及神经生物学机制

研究表明,生活方式和抑郁症之间存在多种由遗传变异介导的常见神经生物学机制。

但健康的生活方式能在多大程度上降低患抑郁症的风险呢?其神经生物学机制是什么?为了回答这些问题,天桥脑科学研究所研究员、复旦大学附属华山医院神经内科教授于金泰联合复旦大学类脑智能科学与技术研究院的研究人员剑桥大学和英国其他机构发表了一篇关于《自然心理健康》的文章。研究人员探讨了饮酒、饮食、体育锻炼、睡眠、吸烟、久坐行为和社会关系等七种生活方式因素与抑郁症之间的关系及其潜在的神经生物学机制[1]。

这项研究基于大规模生物医学数据库和大数据统计建模方法,发现拥有健康的生活方式可以将抑郁症风险降低高达57%。进一步的机制研究表明,健康的生活方式可以影响大脑结构、免疫系统和新陈代谢,对预防抑郁症起到保护作用。

▷图1:论文封面。来源:官网

生活方式和遗传风险对抑郁症发病的影响

研究人员对英国生物银行 (UKB) 的 287,282 名参与者进行了长达九年的跟踪调查。参与者的平均年龄为57.5岁,男女各占一半。为了探究七种生活方式因素对抑郁症发病的影响,研究人员将多种生活方式因素整合为健康生活方式综合评分,并根据健康生活综合评分分为三类生活方式:差(得分0~1分) )、中等(2~4分)、良好(5~7分)。

健康的生活方式如下:

①健康睡眠:7~9小时;

②健康饮食:7类食物中至少4类,包括水果、蔬菜、鱼类、加工肉类、未加工红肉、全谷物、精制谷物;

③禁止吸烟;

④适量饮酒:不饮酒或少量饮酒,女性每日少于14克,男性每日少于28克;

⑤ 频繁的社交活动;

⑥避免久坐:每天不少于4小时;

⑦体育锻炼:中等强度运动150分钟或高强度运动75分钟。

所有参与者的平均健康生活得分为4.75,其中1.25%的人生活方式较差,38.9%的人生活方式中等,59.85%的人生活方式良好。在平均九年的随访期内,12,916 名参与者出现了抑郁症。

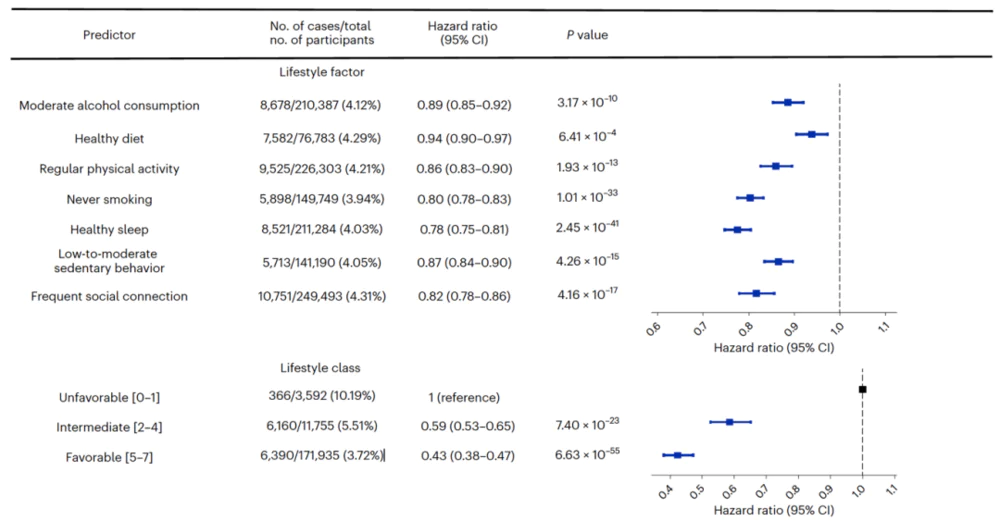

研究人员使用多变量 Cox 回归模型来研究生活方式与抑郁症之间的关系。结果表明,所有七种生活方式都与抑郁症风险独立且显着相关。其中,健康的睡眠可使患抑郁症的风险降低22%;健康饮食可将抑郁风险降低 6%;不吸烟可降低 20% 的抑郁风险;适量饮酒可降低 11% 的抑郁风险;频繁的社交抑郁使风险降低18%;并避免长时间坐着。患抑郁症的风险降低13%;定期体育锻炼可降低 14% 的抑郁风险。

研究发现,健康的生活方式有助于降低患抑郁症的风险。与不良生活方式的人相比,适度生活方式的人患抑郁症的风险要低41%,而生活方式良好的人患抑郁症的风险要低41%。风险降低了 57%(图 2)。

▷图2:生活方式因素与抑郁风险之间的关系。来源:论文

现有研究表明,精神风险的遗传结构复杂,受多种因素主导。因此,研究人员进一步探讨了遗传风险与生活方式之间的相互作用。

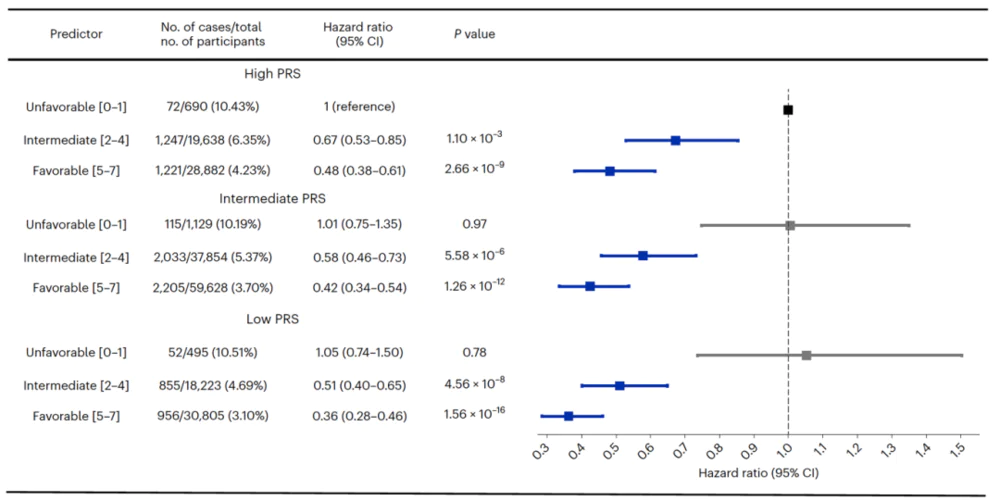

以高遗传风险和不良生活方式的参与者作为参考组,低遗传风险和良好生活方式的参与者抑郁风险降低幅度最大(风险比0.36,95% CI 0.28–0.46),然而,多基因并没有显着的交互作用风险评分和生活方式评分与抑郁症风险之间存在差异(交互作用 = 0.41),表明生活方式可能不会因抑郁症遗传风险而显着改变,并且生活方式可能与具有强保护性的人群中不同水平的多遗传风险相关。效果(图3)。

孟德尔随机分析显示生活方式与抑郁症之间存在显着的因果关系。研究结果表明,无论个人的遗传风险如何,健康的生活方式对预防抑郁症具有重要的保护作用。

▷图3:抑郁症的风险取决于遗传风险和生活方式。来源:论文

生活方式如何影响抑郁症的发生?

为了进一步阐明为什么健康的生活方式可以降低抑郁症的风险,研究人员结合影像学、生物化学等多维数据来探索其背后的神经生物学机制。

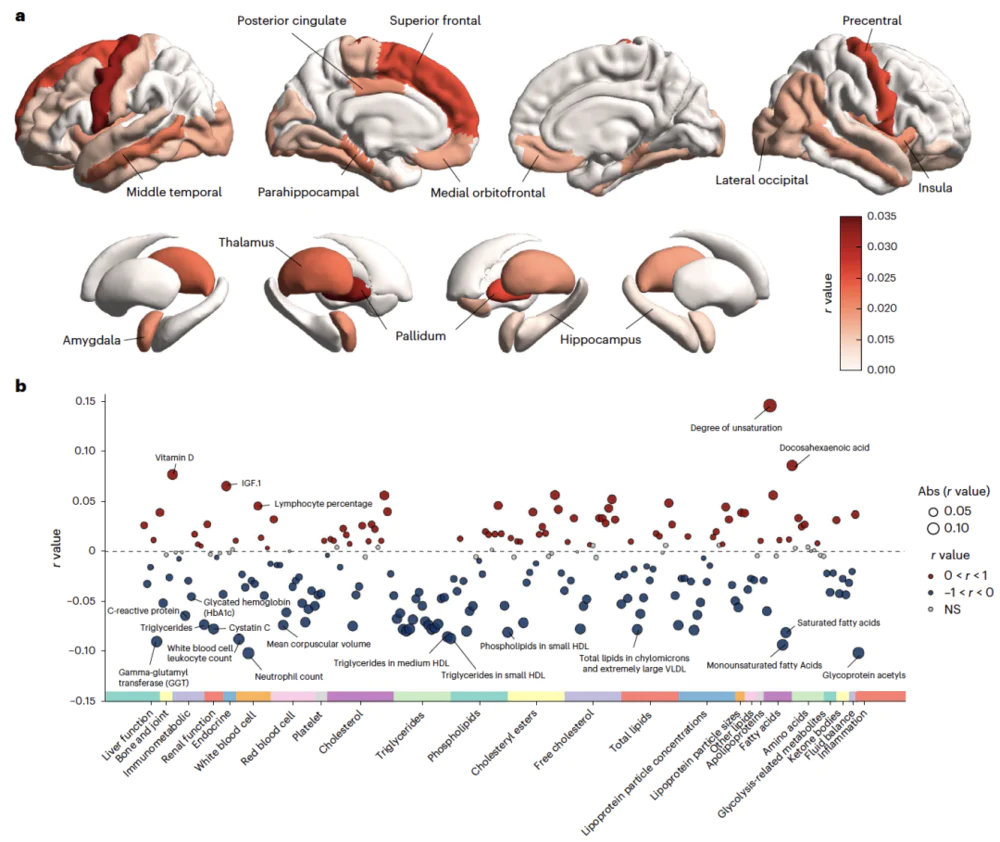

首先,在神经影像方面,研究表明,生活方式得分越高,大脑体积越大(图4a),涉及前额皮质、眶额皮质、中央皮质和岛叶等皮质结构,以及苍白球、丘脑、杏仁核和海马体等皮质下结构。这些大脑区域在认知控制和情绪调节方面具有重要功能。这些大脑结构与抑郁症状评分呈负相关,使用组合神经影像学计算的结果支持生活方式、大脑结构和抑郁之间的联系。

在各种生物标志物中,48种血液标志物和130种代谢标志物与生活方式显着相关。在血液生化标志物中,最显着的相关性是C反应蛋白(体内因应激而产生的一种蛋白质)。分子)和甘油三酯(身体用来储存能量供以后使用的脂肪的主要形式之一),血细胞中是与免疫相关的中性粒细胞和白细胞。在代谢标志物中,与生活方式最显着的正相关和负相关是不饱和度和乙酰糖蛋白(图4b)。

▷图4:生活方式与大脑结构和外周标志物之间的关系。来源:论文

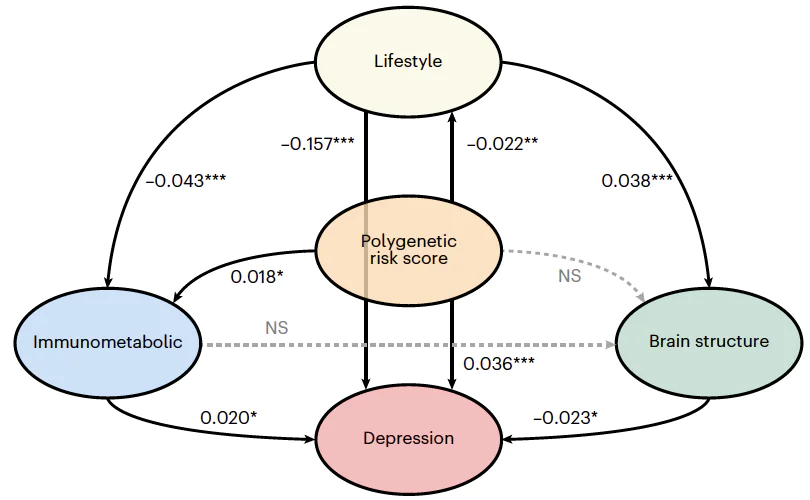

最后,研究人员进一步整合了生活方式、抑郁症、遗传学、大脑结构和免疫代谢方面的数据,并利用结构方程模型分析了 18,244 名参与者的这五个维度的数据之间的相互作用,系统地解释了生活方式降低患病风险的神经机制。抑郁症(图5)。

结果显示,生活方式与抑郁症风险、免疫代谢功能和大脑结构显着相关,多基因风险评分、大脑结构和免疫代谢功能也与抑郁症风险显着相关。此外,多基因风险评分与生活方式和免疫代谢功能显着相关。除了多基因风险评分和大脑结构、免疫代谢功能和大脑结构外,其余途径均显着相关。这一结论为健康的生活方式如何通过影响大脑结构和免疫代谢功能来降低抑郁风险提供了全面的视角。

▷图5:生活方式、多基因风险评分、免疫代谢功能、大脑结构和抑郁症之间的关系。来源:论文

总之,这项研究证明了多种生活方式因素与抑郁风险之间的因果保护关系。坚持健康的生活方式可以帮助具有不同遗传风险特征的人预防抑郁症。 2019年的一项数据研究显示,中国抑郁症终生患病率(一生中患过抑郁症的患者比例)为6.8%,12个月患病率(12个月内患过抑郁症的患者比例)为6.8%。月)为 6.8%。抑郁症患者占总人口的比例为3.6%[2]。据此计算,超过9500万中国人一生将患上抑郁症,12个月内将有5000万人患上抑郁症。

想要远离抑郁症,一方面要坚持健康的生活方式,变得更健康,少一些抑郁;另一方面,如果不幸患有抑郁症,则应积极接受规范治疗。

参考

[1] 赵Y.,杨L.,Sahakian,BJ等。生活方式与抑郁症之间关联的大脑结构、免疫代谢和遗传机制。纳特。心理健康1,736–750 (2023)。

[2]黄Y,王Y,等。中国精神障碍的患病率:一项横断面流行病学研究。柳叶刀精神病学。 2019 年 3 月;6(3):211-224。 doi:10.1016/S2215-0366(18)30511-X。 Epub 2019 年 2 月 18 日。勘误:柳叶刀精神病学。 2019 年 4 月;6(4):e11。 PMID:30792114。