深度探索海派文化:从艺文、生活到寻踪,唤醒上海城市记忆

海纳百川,追求卓越

开明、明智、谦虚

这是上海的城市精神,也是海派文化的特色。海派文化在传统文化积淀的基础上,积极吸纳、融合世界上各种新兴文化成果,汇聚中国各地文化精髓,进行独具特色的再创造。 。

让我们一起,从海派艺术、海派生活、海派追求三个角度,对海派文化进行一次深入的“考古”,唤醒这座城市的记忆。

艺术与文学

海派艺术

上海画派是由上海这片自开埠以来既熟悉又陌生的土地上各种画派画家创立的。

海派画派成熟期的主要人物有任伯年、吴昌硕和个性独特的著名画家虚谷、蒲华。他们被称为“海派四大家”。

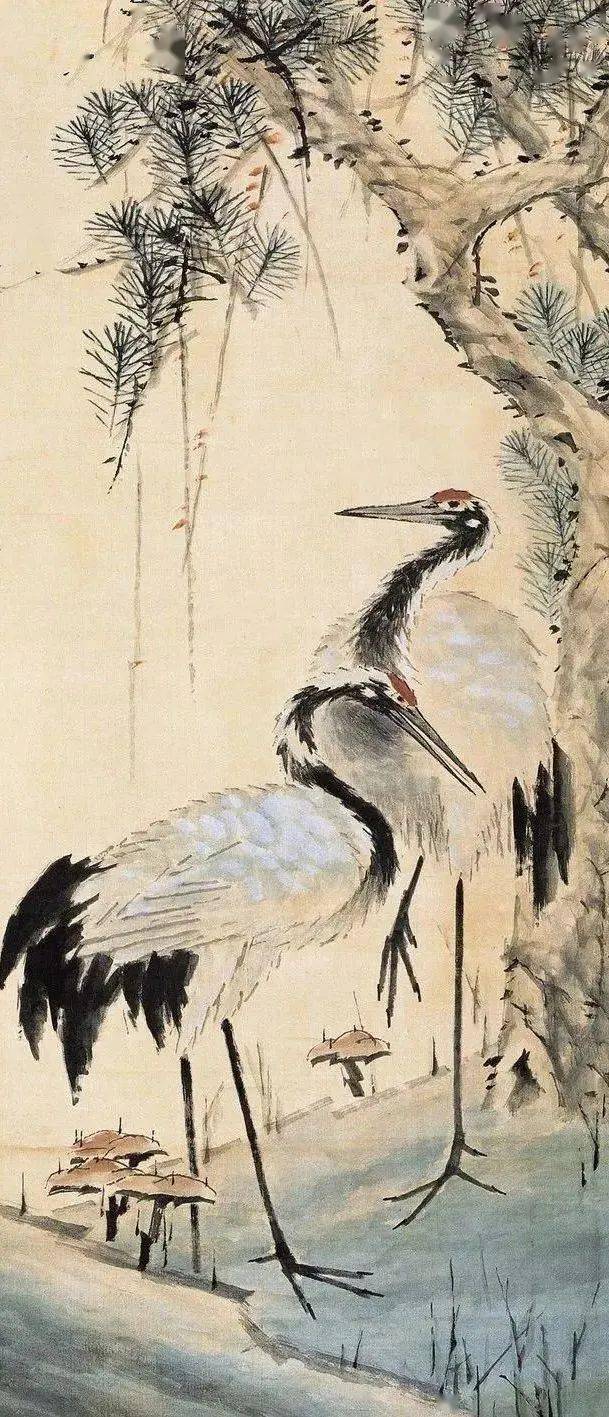

仁义

山阴道登山者

任毅(1840—1895),字伯年,又名山阴上行者,今杭州萧山人。任毅从小就跟着父亲卖画。后师从任熊、任逊学画,后移居上海以卖画为生。他重视写生,融汇多种技法,吸收水彩色调的优点,创造出清新爽快的风格。

吴俊庆

书写石鼓篆书第一人

吴俊卿(1844—1927),字昌硕,又名老夫、夫道人等,今湖州安吉人,杭州西泠印社首任会长。他集“诗、书、画、印”于一体,金石书画于一体。被誉为“石鼓篆书第一人”、“文人画最后的巅峰”。

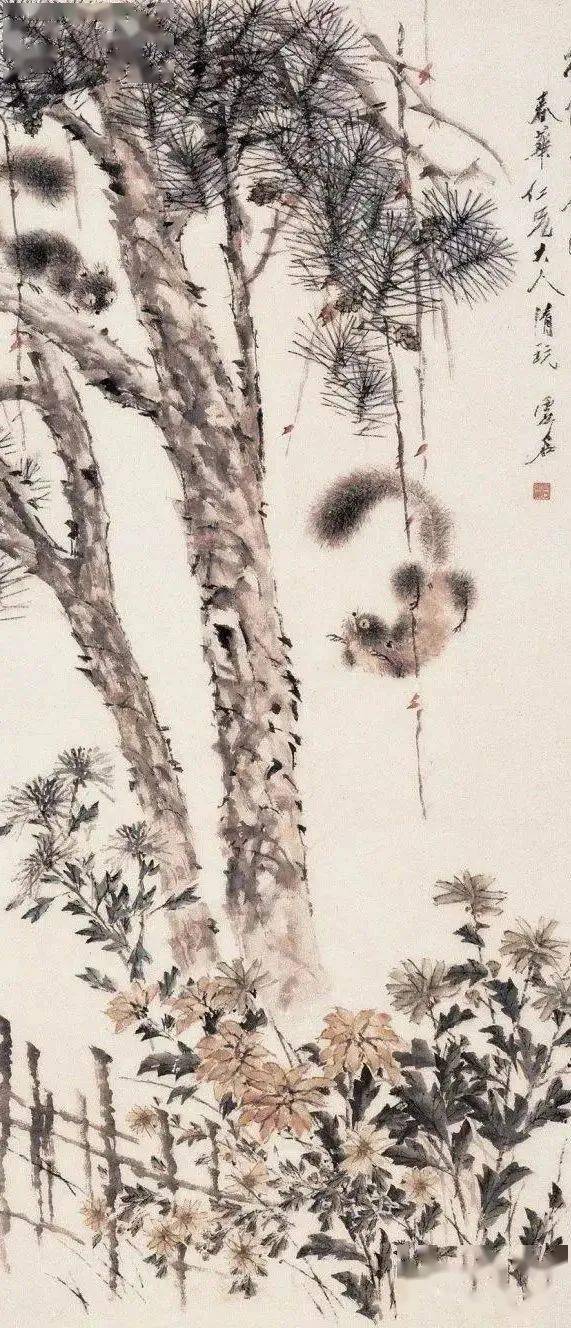

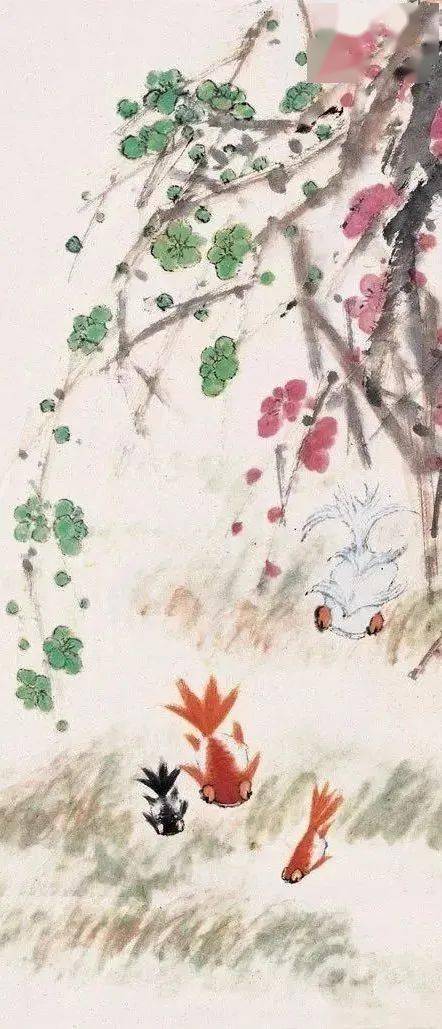

虚谷

清末第一家画馆

虚谷(1823年—1896年),俗姓朱,僧名虚白,字虚谷,又名紫阳山民、娟和,今安徽省歙县人。被誉为“晚清第一画家”。初任清军将领,与太平军作战时,出家为僧,后出家为僧。擅长画花卉、水果、走兽、飞禽、山水,尤擅松鼠、金鱼。

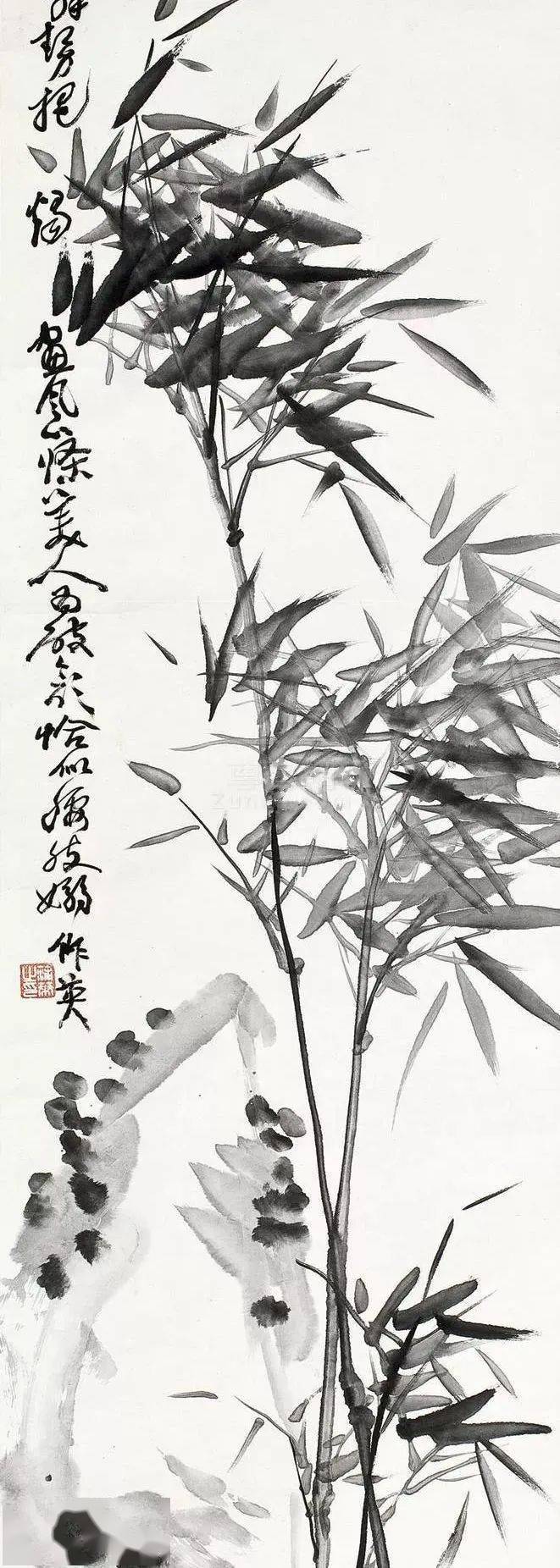

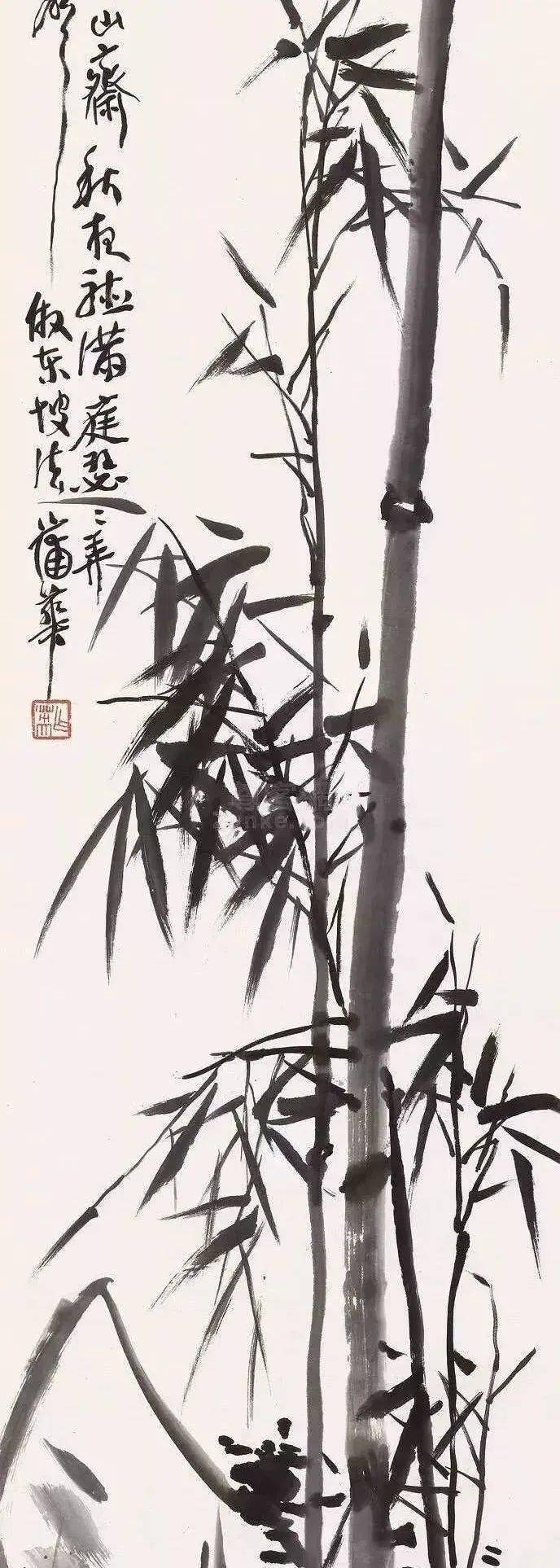

普华

道教竹农

蒲华(1839—1911),字徐山业士,竹农,浙江嘉兴人。擅画花卉、山水,尤工竹,人称“朴竹”。他的性格、画风、气质影响了时势,引起了旧式文人的反感,帮助中国画走出了清初以来长期处于迂回萧条的停滞和彷徨。

生活

海派生活

海派西点堪称海派文化中不可或缺的一部分。西式糕点是由外国侨民带到上海的,各国的各种西式糕点逐渐融合成具有独特上海风味和特色的上海式西点。

从大大小小的海派糕点店,到海派糕点、蝴蝶饼、栗子糕、鲜奶块等海派糕点,可以说,海派糕点融入了上海的血液。

蝴蝶酥

帕尔米尔

蝴蝶酥是海派小吃中著名的点心。是流行于西班牙、意大利、法国等地的经典西式甜点。上海的蝴蝶蛋糕是西式蝴蝶蛋糕的本土化,大大降低了它的甜度。国际大酒店、老香斋、卢森堡的蝴蝶饼从形状到味道都不同。哪一款好吃等你来尝试。

鲜奶配方

鲜牛奶块

鲜奶蛋糕是一块简单的奶油蛋糕,但多年来一直是上海人的最爱。巴掌大的方形海绵蛋糕上铺了一层鲜奶油,上面还放了半颗红樱桃。切成两半,可以看到蛋糕体中间夹着一层薄薄的奶油,奶油里还有小菠萝块。

牛奶

栗子蛋糕

栗子蛋糕,又被称为“上海的提拉米苏”。 1929年,上海“西点大师”潘伯良创制了这一中西美食的杰作。栗子糕并不用整颗栗子,而是将栗子蒸熟,用黄油、糖、酒等调味,压制成泥状的“栗子粉”。将栗子粉放入裱花袋中,挤成条状,堆成饼状。这是栗子糕的核心。

追随

海派风格搜索

2022年首期“上海城市考古新发现”名单正式公布,杨浦图书馆榜上有名。这是一座位于古城塔式建筑内的图书馆。整个建筑雕梁画栋,重檐歇山顶,琉璃瓦顶,天花板彩绘。充分展现了传统古风和韵味,从而赢得了魔都“小紫禁城”的美誉。

杨浦图书馆,原上海市图书馆,总面积约15000平方米。博物馆坐西朝东,仿北京钟楼风格建造。该建筑有三大亮点:一是大堂屋顶彩绘,有些画是原作,有些是临摹原作,地板也是80多年前的原作。二是二楼中庭的“孔雀门”。它是1934年的原物,当时还没有焊接,所有的铁都是用铆钉铆接在一起的,让令人惊叹的“孔雀”重新出现在世人面前。三是门楼为重檐山形。屋顶覆盖明黄色琉璃瓦,飞檐华丽。周围平台四周有石栏杆环绕,十分气派。历经80多年,该建筑保存完好,修葺完好。目前作为新杨浦区图书馆向公众开放。

杨浦图书馆是中国近代引进西方城市规划建设理念的先驱之一。其设计充分体现了民族自强不息的精神。时光荏苒,这座美丽而古老的建筑时隔80多年又回到了我们身边,等待您的打卡。

文化

“海纳百川,有忍则大;立千尺高墙,无欲则强”。 “海纳”是融合的意思,“站在墙上”是坚持的意思。上海不仅通过接受、融合来拓展自己的文化阵营,也通过梳理和坚守来维护自己的文化传统。也正是在这种文化引导下,上海在融入世界的过程中,不仅强调自己独特的文化价值观,而且强调全球化符合人性的普世价值。这座城市在海纳百川的基础上追求卓越,因而勇于变革和创新。我在上海等你!

欢迎