坂本龙一:从东京到纽约的音乐与环保之旅,80张专辑与40部电影配乐的传奇人生

坂本龙一1952年出生于东京,自幼学习钢琴、作曲,后获得东京艺术大学硕士学位。迄今为止,他已发行了约80张个人音乐专辑,为40多部电影配乐,并与他人合作了30多张专辑。他曾获得数十项国际音乐奖项。其中,他为《末代皇帝》的电影配乐奠定了他的国际地位。坂本自幼就关心政治,积极参与日本社会活动。成名定居纽约后,他经常创作以环保、反战为主题的作品,并发起了许多相关活动。

踏上音乐之路

我并不是有意识地想成为一名音乐家;我只是想成为一名音乐家。从我还是个小孩子的时候起,我就一直着迷于人们如何决定改变自己或设定自己的抱负。

上小学的时候,老师会让大家写下“我的愿望”,但我不知道写什么。其他学生写下了自己的愿望,如“总理”或“医生”,而女孩则想成为“空姐”或“新娘”。虽然我仔细想了想,但我写的却是“无意”。我无法想象自己会成为其他人,而拥有一份固定的职业对我来说是一个有点难以理解的概念。也许这种感觉至今依然存在。

第一次作曲

幼儿园里,放暑假的时候,校兔都要被带回家照顾。后来,新学期伊始,老师对全班同学说:“照顾动物不是很有趣吗?请把当时的感受写成一首歌。”

这是我第一次创作音乐,当时我大约四五岁。当时我想我可能尝到了喜悦的滋味,但同时也有点不好意思。我也觉得我获得了一些独特的、专属于自己的东西。

坂本龙一小时候

巴赫

进入小学后,我开始跟随专业老师学习钢琴。同学们的妈妈经过商量,决定帮我们找一位钢琴老师。我和我妈妈对于这件事都没有很积极的态度。我只是觉得我的同学也会学,所以就试了一下。

在跟随德山老师学习钢琴的过程中,我彻底迷上了巴赫的音乐。通常演奏钢琴曲时,右手演奏旋律,左手负责伴奏。不过,我很讨厌这种玩法。这可能和我是左撇子有关。然而,在巴赫的音乐中,右手演奏的旋律转移到左手,然后又变回右手。左右手负责的部分经常会互换。在演奏过程中,双手同样重要。我觉得这很棒,我被巴赫深深吸引了。这是一次命运的邂逅。虽然我也听流行歌曲和民谣,看电视或听广播,但我真正喜欢的是巴赫的音乐。

坂本龙一高中时期

披头士乐队和滚石乐队

除了古典音乐,我也听流行音乐。我记得听过保罗·安卡和其他歌手有一段时间,但我还没有疯狂到被明星追捧。在这些流行音乐中,对我影响最大的就是披头士乐队的音乐。我接触披头士乐队大概是在我跟松本先生学作曲不久之后。无论是开始学习作曲还是接触披头士乐队的音乐,对我来说都是非常重要的事情。

跟德山老师学钢琴的学生中,有一个初中或者高中的姐姐,就是她带来了杂志。我看着封面问道:“他们是谁?”姐姐告诉我:“这个乐队叫披头士乐队。”我觉得这个乐队真的很酷。

滚石乐队的音乐也给我留下了深刻的印象,我对他们的演奏如此糟糕感到惊讶。我当时心里想,他们打得很糟糕,但他们很酷。正因为它太糟糕了,所以才让人感觉充满个性,就像朋克音乐一样。尽管我当时只是个小孩子,但如果有什么走调的地方我还是能听出来的,所以他们的演奏让我不禁想:“他们能弹得这么差吗?”从音乐表现的角度来看,披头士乐队的音乐无疑是深思熟虑的产物。

那时我已经学习作曲一段时间了,我想我应该能够对音乐进行一些分析。披头士乐队音乐中的和声非常美妙。听完之后,我想知道什么样的和声可以如此美妙,于是我尝试在钢琴上弹奏和弦。

不过,我以前从未学过这种类型的和弦,也不知道该怎么称呼它。后来我才知道这种和弦叫九和弦。很快就被我深深迷住的音乐家阿希尔-克洛德·德彪西(Achille-Claude Debussy)也非常喜欢这个和弦的声音。听到披头士乐队歌曲中的和声让我兴奋不已,仿佛正在经历性高潮的快感。我平时不敢在父亲面前说一句话,但因为太激动,我把他拉到音响前,给他放了披头士乐队的唱片。

德彪西的转世

我接触德彪西的音乐是在初二的时候。我听到的第一个是他的一首弦乐四重奏,我在另一个叔叔的唱片收藏中找到了它。德彪西的音乐也对我产生了巨大的影响,让我着迷。有一段时间,我什至真相信自己就是德彪西的转世。

或许是因为太着迷,我渐渐和德彪西混在一起,对他所经历的一切也有同感。我渐渐以为我就是死去多年的德彪西,是他的转世。我什至想:我为什么要住在这样的地方?还有你为什么说日语?我还模仿德彪西的笔迹,在笔记本上练习了他的签名“克劳德·德彪西”好几页。

作曲还是篮球?

进入初中后不久,我就加入了篮球队。当时个子高固然是原因之一,但最吸引我的原因是因为篮球队最受欢迎。无论是篮球队成员穿的篮球鞋,还是侧面可以解开扣子、裤脚拖地的篮球裤,看起来都很酷。

打篮球有时会伤到手,所以不适合弹钢琴的人。当然,我的父母和钢琴老师反对我加入篮球队,但我仍然想打球。那时我只想着红,根本没有其他原因。 “我应该继续学音乐吗?还是应该打篮球?选一个!”当被问到这个问题时,我简单地回答说我想打篮球,所以我不再上钢琴课和作曲课。

大概三个月到半年的时间,我真的放弃了音乐,专心打篮球。然而,那段日子里,我渐渐感觉自己的身体里缺少了一些东西。起初,我不知道缺少了什么,但过了一段时间,我发现缺少的是音乐。

最后我又回到了我的钢琴老师和作曲老师那里。这次我低下头恳求他们:“请让我回到课堂吧。”那是我第一次主动下定决心要学音乐。我意识到“我真的非常喜欢音乐”。当我放弃的时候,我才意识到这个事实。有些人离婚后又与同一个人结婚。也许我的情况就是这样。我想这应该是我人生中第一次主动思考自己真正想做的事情的经历。

如果他想回去学音乐,当然就得退出篮球队。于是,我去找篮球队队长,犹豫地告诉他:“我想退队。”果然,队长把我带到了走廊尽头的黑暗地方,狠狠地打了我一顿,甚至还抓住了我已经留了好一阵子的头发了。经历了这个仪式后,我终于退出了篮球队,开始学习音乐。

1981年5月,29岁的坂本龙一登上日本键盘杂志封面

爵士咖啡厅

进入高中后,我做的第一件事就是参观新宿的爵士咖啡馆。当时新宿有“Dig”、“Dagr”、“Trojan”等三十多家爵士咖啡馆,反正我每一家都想参观一下。每天一放学,我就会穿上校服,戴上校帽,去爵士咖啡馆听爵士音乐,喝以前从未喝过的咖啡。开学不到一个月,我已经去过三十多家爵士咖啡馆了。

我第一次听到爵士乐,我想是在进入初中前的一天晚上,我听到关东广播电台播放的深夜节目。那时我已经接触了bossa nova,也听到了菊池正明的名字。但令人难以想象的是,初中生几乎没有人听爵士乐。进入高中后,我又开始听爵士乐,这可能与新宿有关。当人们想到新宿时,通常会想到爵士乐。

想去爵士咖啡馆当然也和时代背景有关。无论你去哪家爵士咖啡馆,你都可以看到参与学生运动的人在那里闲逛。他们通常在店里抽烟,看纪伊国屋3买的书,听爵士乐。我认为这些人很有个性。

我经常去的商店是“Pit Inn”。总共有两家“Pit Inn”。其中一家有乐队现场演奏,但我去的那一家播放唱片,位于新宿大道。大约五点钟后,店内烟雾缭绕,开始挤满了学生顾客。如果时间比较早的话,店里会比较安静,进去购物也比较安心。印象中,白天店里有折扣,当时的基本消费在50日元左右。我家里连爵士唱片都没有,花五十块钱听听感觉很划算。也许是受到潮流的影响,我开始迷恋John Coltrane的音乐。我也喜欢塞洛尼斯·蒙克(Theronis Monk)和埃里克·达菲(Eric Duffy),但我最喜欢的仍然是约翰·科尔特兰(John Coltrane)。

在尝试电影配乐之前,坂本龙一正在演奏前卫实验音乐。 1978年,他与细野晴臣、高桥幸宏组建了黄色魔法乐团,简称YMO。

精彩的高中生活

初中之前,我住在充满乡村气息的世田谷区,过着悠闲的生活,很少有机会认识女孩。然而,进入高中后,我交了一个女朋友。

记得高一秋天的时候,一位学姐向我表白了。她比我大一岁,性格很奇怪。虽然师姐只比我大一岁,但我当时就觉得我们彼此很不一样,所以我永远不能把她当作恋人。结果,她自杀了。这件事对我的影响很大,我现在还偶尔会想起她突然自杀的事情。

我们第一次开始一段看似男女朋友的关系是在我高中二年级的时候。她约会的对象也是新宿高中的学生,但她是一个非常天真的新生。我们两个经常去公园约会。当时,新宿中央公园刚刚建成。该地区原本是淀桥净水厂所在地。后来,高楼大厦开始拔地而起,到处都在施工。那时候新宿西口的风景大概就是这样,我们也经常去那里。

在我的印象中,我们交往了大约半年到一年的时间,但我不记得我们分手的原因。我生来就不会记住那些不愉快的事情。我想,一定是她受不了我这样强势的人,觉得和我约会很累。

当我高三的时候,我不再经常去上课,大部分时间都在学校附近的音乐咖啡馆“维也纳”度过。早上告别家人出门后,就直接前往“维也纳”。我在商店吃了午餐,参加了我想参加的任何课程,然后回到“维也纳”并在那里呆到晚上。那个时期的生活大概就是这样吧。

“维也纳”是学生活动人士的聚集地,它绝对不是一个简单的咖啡馆。再走一店就是另一家知名的音乐咖啡馆“风月堂”,这里聚集了很多前卫左翼诗人、画家,但店里的气氛实在不敢恭维,因为感觉比较粗犷,所以我们才去了那里。维也纳。

由于“维也纳”距离学校不远,竹早的女学生经常来这里花钱,所以可以趁机交流。我和一位女学生相处得很好,有时我们会一起去看电影或谈论读过的书。我记得我什至和她谈论过志茂敏夫。来“维也纳”消费的女学生大概都喜欢有点晦涩难懂的话题。

如果我想和女孩聊天,我通常会谈论政治。 “你对越南现在发生的事情有何看法?”当被问及时,对方会回答:“我认为战争是错误的。”然后,我请对方一起去游行:“我同意你的观点。”“明天我们一起去游行吧!”游行过程中,他体贴地保护着女孩,并让她站在人群中间。游行以免被警察机动队撞到。

坂本龙一还出版了一本变装杂志

高三秋天,新宿高中的学生也举行罢课抗议。由于当时已经是 1969 年,所以它被认为是相对较新的学生运动。这次学生运动的范围比较狭窄,主要集中在与学校有关的个人问题上,而不是诸如安全条约和越南战争等普遍问题。我记得学生们胁迫学校同意了七项具体要求,包括取消校帽和校服、免除所有考试、停止使用家庭通讯录等。学生们的主要诉求是,任何人都没有权利去评价别人,更不用说用数字来评价别人了。学校用考试来评价学生的大学录取成绩,而这次学生运动就等于否定了这个教育制度,等于拆散了整个学校制度。因此,老师们当然会非常头疼。没有任何评价手段,学生如何进入大学?但如果老师坚持要考试,我们就会在教室巡视,甚至撕掉试卷。

课程由我们的学生负责。我们认为现在正在发生的事情是世界历史。我们在课堂上讨论越南或巴黎的事件,或者阅读胡塞尔的作品,粗略地学习“现象学还原”。现在回想起来,我觉得我当时真的什么都敢做!

高三的时候,我的朋友盐崎和马场都和我在同一个班,班级的凝聚力非常好。罢工持续了四个星期,我们班的每个学生都坚持到了最后。最后,学生和老师进行了沟通,罢课结束了。学校老师真诚地跟我们说话,无论是校服、校帽还是考试,真的都取消了。

当时甚至有传言说,坂本在被栅栏封锁的新宿高中校园里戴着安全帽,演奏着德彪西的音乐,但我已经不记得这些事情了。如果我这么做了,无疑会成为众人瞩目的焦点。

20世纪80年代,坂本龙一与YMO在音乐理念上逐渐产生分歧。受摇滚歌手笠野清四郎的影响,他在造型上更加注重视觉艺术。他们演唱了《Red Magic》,这个二人视觉乐队也影响了香港达明乐队。 YMO和大明一代的另一个共同点是,即使他们的成员单独表演后,他们仍然经常一起表演。

电影和电影配乐

戈达尔

高中的时候我也看了很多电影。基本上和当时大多数人一样,我看了高仓健主演的黑道系列电影。新宿仲通有一家叫“昭和馆”的电影院。每周放映三部新片,如《红牡丹神医》。我肯定每周都会去看。

《红牡丹赌侠》(红牡丹赌侠)(1968)山下耕作

新宿大道上还有一家日活电影院,播放着名的老电影,比如詹姆斯·拜伦·迪恩主演的电影等,而且票价相当便宜,150日元左右。关于它!另外,我还会去ATG Series 1的新宿文化电影院观看当代导演拍摄的电影,比如帕索里尼、特吕弗、戈达尔,或者日本导演松本敏夫、吉田岸、大岛渚等人的作品。

说实话,我最喜欢的电影仍然是戈达尔的。我在高中一年级的时候看过《Pierrot le fou》(Pierrot le fou)。这是我第一次接触戈达尔的电影。此后,每当戈达尔的电影上映,我几乎都会立即观看,比如《中国女孩》(LaChinoise)、《周末》(Week End)、《东风》(Le vent d'est)等。 《中国人》是巴黎五月革命前拍摄的电影,竟然预言了这场革命运动的发生,让我相当兴奋。这部电影的内容很受欢迎,色彩也很漂亮。

让-吕克·戈达尔《狂人皮埃罗》(1965)

《中国女人》 (1967) 让-吕克·戈达尔

这一时期以来,戈达尔的电影逐渐呈现出强烈的元电影倾向,或者应该说是对电影本身形式的重新探索和解构。 《真理》、《东风》等作品就是最好的代表。当然,这种趋势并不仅限于电影本身,而是整个社会的趋势。音乐行业也出现了同样的趋势。下一代美国作曲家受到约翰·凯奇的影响,创作了与戈达尔的作品有相似之处的音乐。

我从小就一直在追寻西方音乐的起源,从巴赫和德彪西的音乐开始。在我上高中的时候,我也开始听战后现代音乐,很快我就接触到了同一时代的音乐。接触到刚刚创作的音乐作品给了我很大的冲击。这种影响也代表了我过去追求西方音乐的时代和我现在生活的时代。两人在这一刻交汇。换句话说,在20世纪60年代后半叶的这个时候,两者有了交集。

大岛渚与《俘虏》

我第一次见到大岛主任是在我的办公室,我还记得他来访的场景。我从二楼的办公室向窗外望去,看到大岛导演腋下夹着剧本快步走了过来。我激动极了,不停地喊:来了,来了!高中和大学的时候,我几乎看过大岛导演的所有作品。他是我的偶像,所以我有点紧张。大岛导演邀请我:“请参加演出。”不过,我并没有直接回答“是”,而是说:“请让我来做配乐吧。”

《战场上的圣诞快乐》(又名《圣诞快乐,劳伦斯先生》和《俘虏》)

圣诞快乐劳伦斯先生 (1983) 大岛渚

换句话说,如果你想让我表演,就让我负责音乐。我事先当然没有想到这个建议。说实话,我从来没有做过任何电影配乐,也没有想过要做。因此,这句话感觉就像是此刻浮现在脑海中的随口一句话,大岛导演立即表示同意。

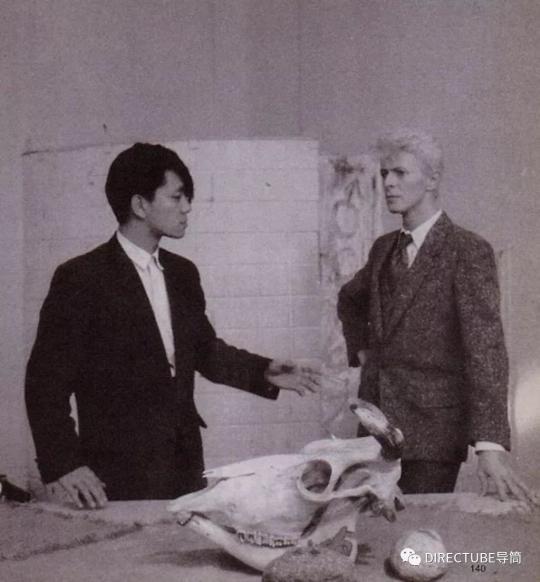

大岛渚和大卫·鲍伊分别于 2013 年和 2016 年去世。

我当然非常高兴,但我从来没有当过演员,这是我第一次以局外人的身份做电影配乐。我怎么敢要求同时承担这两项工作,大岛导演立刻就答应了,这让我感觉……他真是太有勇气了。

虽然我没有电影配乐的制作经验,但我有信心能够做好。这大概是因为初生牛犊不怕老虎吧。然而,当我拍完电影回到日本后,当我开始创作配乐时,我感到恐慌,不知道如何开始。我对电影配乐一无所知,也没有特别考虑过。

大岛渚《战场上的圣诞快乐》

圣诞快乐劳伦斯先生 (1983)

因此,我向拍戏时认识的制片人朋友杰里米·托马斯寻求建议:“如果让你说出一部值得参考的电影,你会回答哪部?”杰里米给我的答案是《公民凯恩》,所以我立即买了这部电影的视频并观看了。这部电影给我参考的部分不是编曲或旋律,而是在哪里添加音乐,或者何时淡出配乐,即配乐与图像之间的纯粹关系。当时我找到的答案很简单。大概是在图像张力不足的地方加上了配乐。答案一点也不神秘。

公民凯恩 (1941) 奥逊·威尔斯

既然是电影作品,所使用的电影配乐最终要由导演决定。我事先列出了要使用原声带的部分的清单,大岛导演也带来了他自己的清单。我们两个人比较了一下,一致性达到了99%左右。我的自信心膨胀到了极点。我感觉电影配乐无非就是这样,专家的意见和我的没有什么不同。我真的得意忘形了。

贝托鲁奇和《末代皇帝》

电影《俘虏》入围了1983年的戛纳电影节,所以同年5月我就去了戛纳,见到了导演贝托鲁奇。

导演贝托鲁奇透露了很多自己想要拍的电影,比如“我想拍一部关于中国末代皇帝的电影”、“和政府谈判真累”等等。他的电影,我觉得很幸运。我想当我听他讲话时,我的眼睛可能会发光。

我心想,我一定要和这么有魅力的人一起工作。除了与大岛导演合作外,我还想与贝托鲁奇合作。毕竟我也是一个很贪心的年轻人。然而,我完全不知道我会为他的一部电影配乐。事实上,他甚至从未提到过要我为他的一部电影配乐。

末代皇帝 (1987) 贝尔纳多·贝托鲁奇

大约三年后,我被邀请演出。团队似乎花了很多时间来获得拍摄许可,最终于1986年在北京故宫2开始拍摄。三个月后,我加入了拍摄过程。

参与电影《末代皇帝》的拍摄对我来说是一次非常重要的经历。与贝托鲁奇导演一起工作非常有趣,这一天非常充实。

到达拍摄地的那天,我第一次见到了饰演溥仪的尊龙。大家已经拍摄了三个月左右,每个演员都全身心投入到自己的角色中。他对我说:“你是日本派来的幕后主使甘洲,你是我的敌人,在电影拍完之前我不会和你说话。”我去的时候心情很随意,所以被他的话吓到了。我愣了一下,心想这个人到底是怎么回事。

贝尔纳多·贝托鲁奇和尊龙在《末代皇帝》片场

电影中有一个场景是日本昭和天皇即将在东京站迎接溥仪,所以剧组赶紧找了一个可以扮演天皇的群众演员。选角导演走遍北京,终于成功找到了一位与皇帝相似的人选。巧合的是,这个番外也是日本的。他似乎在北京经营一家贸易公司或其他公司。他的外貌和胡须看起来很像昭和天皇。他是一个非常奇怪的人,我们开始聊天后,他给我讲了一个非常有趣的故事。

突然要求配乐

《末代皇帝》的拍摄从北京开始,随后在大连和长春继续拍摄。到达长春后,剧组还借用了一座真实的宫殿来拍摄溥仪“登基”为伪满洲国皇帝的场景。贝托鲁奇导演表示希望这一幕能够有音乐相伴,所以他立即让我为《登基大典》创作音乐。

我一直以演员的身份参与拍戏,从来没有想过要创作配乐。我也觉得,贝托鲁奇导演虽然让我参加演出,但他从来没有考虑过让我负责配乐。说起来,据说导演的老朋友埃尼奥·莫里科纳几乎每天都会给片场打电话,请求导演让他负责影片的配乐。总之,我此时按照导演的指示,将其视为拍摄现场这一幕的配乐,而不是负责整部影片的音乐。

坂本龙一和贝尔纳多·贝托鲁奇在《末代皇帝》片场

我一直对民族音乐很感兴趣,读书的时候也学过。不过,我不太喜欢中国音乐,也没有写过中国风格的音乐,也几乎没有听过。而且拍摄现场缺乏设备,所以我只有三天左右的时间来作曲和录音。

导演贝托鲁奇狡黠一笑,说道:“无论是什么样的音乐,埃尼奥都会当场立即写出来。”听了导演的话,在我看来,不可能当场拒绝。

距离电影定稿大约半年,我因工作原因在纽约。当我退房并准备上车时,接待员给我回了电话,说他有我的电话号码。我拿起电话,是制片人杰里米给我打电话。 “龙一,帮忙制作《末代皇帝》的配乐。”杰里米一开始就说道,他给我的期限是“一周”。我当时回复他:“我现在在纽约,等会儿就回东京……”然后,我在电话那头听到的就是:“总之,你必须马上做。”

虽然鲁奇导演邀请我加入这部剧,但他从未考虑过让我负责配乐。说起来,据说导演的老朋友埃尼奥·莫里科纳几乎每天都会给片场打电话,请求导演让他负责影片的配乐。总之,我此时按照导演的指示,将其视为拍摄现场这一幕的配乐,而不是负责整部影片的音乐。我一直对民族音乐很感兴趣,读书的时候也学过。不过,我不太喜欢中国音乐,也没有写过中国风格的音乐,也几乎没有听过。而且拍摄现场缺乏设备,所以我只有三天左右的时间来作曲和录音。

第二天我们还要录制,但还是有不能配合的地方,所以那天晚上,我和上野继续熬夜,在酒店房间里重写。酒店房间里没有钢琴,也没有任何乐器,当时也没有电脑。我们必须按下计算器并尽可能努力地计算,以减少一些小节和节拍,以便秒数与编辑的场景相匹配。然后我们重新写了它。太忙了。鸡在飞,狗在跳。结果到了伦敦后,我们整整一周没合眼。我们白天录音,晚上重写音乐,每天重复这个过程。

不过,这个过程并不全是苦差事。有一场戏是溥仪的贵妃大喊“我受不了了”然后就跑了。这一幕给我留下了深刻的印象。我很喜欢这个场景,也很喜欢扮演贵妃的女演员。第一次让工作人员听这部分的乐谱,大家互相拥抱,大喊:“bellissimo”(好美)、“bellissimo”(好美),高兴得差点手舞足蹈。我很震惊,但我永远不会忘记那一刻大家合而为一的感觉。我想这就是与意大利人一起工作的乐趣。

尊龙和陈冲在《末代皇帝》片场

在东京度过了一周的一周,在伦敦度过了一周的一周,在这个恶魔般的日程安排下,总共只有两个星期,“最后的皇帝”的配乐终于写到并录制了。几乎不停地工作后,由于过度劳累,我住院了。对我来说,这是第一次发生,但幸运的是,我能够完成分数,这给了我很大的成就感。

整部电影又花了六个月左右的时间完成。在预览的那天,我看了拍摄的电影,感到非常惊讶,以至于我几乎从椅子上摔下来了。

音乐不仅被拆开成一团糟,而且只有在没有使用医院后才创作的四十四首音乐中的一半。我拼命地研究并研究了文献,直到我确定了图片和音乐之间的匹配关系,并倾注了所有精力来制作配乐,但在片刻之内被消除了。至于其他剩下的歌曲,每首歌曲出现的地方也经过了大量调整,因为电影本身也不同。观看了预览后,我充满了愤怒,失望和惊喜。我什至以为我的心会停止。

从那以后,我很少参加测试筛选,因为我的身体真的无法应付。

然后几个月后,船员与我联系,并告诉我这部电影被列入了奥斯卡。那时,我撤回了密集的电影制作经验,并回到了我的日常工作。好像我已经“忘记”了我拍了这样的电影,所以这太不可思议了,但是我立即离开了洛杉矶。当获奖者宣布时,“最后一位皇帝”获得了9个奖项,创造了惊人的记录。结果就像是意想不到的礼物。

意想不到的礼物 - 去奥斯卡旅行

颁奖典礼由大牌电影明星参加。看到克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood1)和格雷戈里·佩克(Gregory Peck),我感到非常兴奋。

克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的讲话令人印象深刻。 ““最后一位皇帝”获得了九个奖项。这是一年。”然后他补充说:“美国再也不能拍这样的电影了。”

科林·伊斯特伍德(Colin Eastwood)通过“这类电影”的意思是“大规模动员电影”。过去,好莱坞准备了“无法忍受的”,准备了大规模的舞台装置,仔细考虑了摄影和照明方法,并汇集了各种技术来制作如此大规模的动员电影。但是,自越南战争以来,美国电影变得更加内向,不再描绘了广阔的世界。感觉就像他们在不断向内探索并寻找来源。

Ryuichi Sakamoto,David Byrne和Su Cong在第60届奥斯卡奖颁奖典礼上

“意大利导演贝托利奇(Bertolucci)重现了好莱坞过去制作的这种大规模动员电影。当听到克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的讲话时,我莫名其妙地感动了。

在获得该奖项时,我还上台发表了简短的演讲。 “感谢导演Bertolucci和这部电影的所有工作人员。”我可能说这简单的谢谢。但是突然发生了什么事,我的思想变得空白,所以我使用了非常糟糕的英语:“我想感谢……(我想感谢...)。”我说的那一刻,我以为我真的很尴尬。但是从另一个角度考虑一下,我是一个外国人。我长大后从未参加过如此宏伟的时刻,所以如果我感到尴尬,我无能为力。但是对我来说,这将是我生活中的小污渍。

Stephen Nomura船长“ Sakamoto Ryuichi:结局”

坂本龙一:CODA

正式发布