奇迹导演文牧野谈拍摄挑战与票房成功:从台风到晴天,1.86亿票房背后的故事

Sir三个月前采访了《奇迹》导演文牧野。

当时他还在紧张的后期制作中,他的对话毫不掩饰他“压力很大”。

先生当时还是有点担心。

直到他谈到现场拍摄时,就像切换到了另一种状态——虽然很困难,但他的话语中充满了兴奋和期待。

有很多紧急情况。我们在拍摄过程中经历了4次台风……有趣的是,在拍摄台风的时候,我们遇到了深圳连续一周晴朗的天气。每次下雨想拍阳光,想晴天拍却下雨,剧组却跟不上天气的快速变化。 “看天吃饭”这句话在深圳体现得淋漓尽致。

现在从结果来看,雨后终于放晴了。

票房1.86亿,猫眼9.5、淘票票9.5、豆瓣7.4,三个平台总成绩与长津湖并列春节档第一名:水门大桥。

为什么是他?

怎么又是他?

今天Sir就来仔细解释一下这个问题——

奇迹傻孩子

大家都说《奇迹》很美。

好事吗?

在Sir看来,《奇迹》之所以有价值,是因为它的成功是“职业上的成功”。

这种“专业”体现在导演文牧野对于中国观众情感点的敏锐把控。

很多人评价《药神》:“太熟练了,不像是新导演”。

奇迹很相似,但又不完全相同。

相同的是,导演再次成功戳中国人的燃点和泪点,熟练度不减。

“强迫症”变得严重:

秒表,一个动作拍六十四次,每天“拍一拍”……

区别在于情感共鸣的范围——

从一小群病人到一座城市、一大群人(工人),甚至整个时代的共鸣。

不一定是恰当的比喻:

如果说《药神》是一道简答题,那么《奇迹》就是一道包含一系列简答题的“问答题”。

幸运的是。

文牧野专业性很强,并没有乱了自己的立场。

01

第一个问题:“赠送电影”。

这其中隐藏着一条不成文的规定:

必须反映时代潮流,但不能有反派人物原型。

也就是说,没有具体的敌人可恨,但还是得是一部有节奏、有情感的商业电影。

在《药神》中,制药公司代表是明显的被火对象。

至于《奇迹》,没有敌人怎么办?

导演花了很大的功夫来弥补。

比如情感。

电影用大量的生活细节来铺垫兄妹之间的联系。

一起起床,一起吃早餐,一起玩耍……

尤其是放学后。

至少三段,每次情感都变得更强烈。

第一次电动车接送。

第二次是我出车祸受伤后被接送,晚了很长时间。

第三次,台风期间,大雨中接送我们,最后只好住在门卫家。

再加上桌上无字的全家福,观众通过这些细节的呈现,慢慢感受到兄妹俩互相依靠的艰难处境。

景浩不仅是一个哥哥,更是一个父亲。

因此,他努力筹款的过程就被赋予了双重意义:一场斗争,一次救命。

前者是命题,后者是人的感觉。

“奇迹”是一个不断消解、丰富“命题”的过程。

景灏不仅仅是为了妹妹而战。

也是为了我自己,准确的说,是“自尊”。

电影早期的高潮场景之一是一场汽车追逐。

景浩需要打动手机公司的大老板,给他一个赚钱的机会。方法是半小时后赶上大老板的火车,去面试他。

经历了摔车、挨打、狂奔之后,景浩终于得到了自己梦寐以求的机会,也赢得了老板的尊重。

但这就足够了吗?

只是开始。

如果你受伤、被抢劫、付不起工资,工厂就无法继续运转,你的努力就白费了。

人生至暗时刻会发生什么?

他看到了蚂蚁。

台风雨天,我不断地在玻璃上爬行,一次又一次滑倒,一次又一次继续……

画面一目了然——

自尊不是别人给你的,而是你自己赢得的。

而且不是一次,而是无数次。

我们还应该更加关注这一场景的音乐。它是单音节的、短的、快速的、紧急的。配合雨夜,低沉庄重,四面埋伏。

此时的景浩不就是——

看似没有“敌人”,但实际上敌人无处不在。

是缘起、是命运、是偶然、是情缘、是人生无常……

这部电影确实消除了恶棍的化身。

但通过细致的写实描绘,描绘出一个更大、观众更熟悉的“反派侧面”,也让更多过去或现在的“靖豪”不自觉地站在了主角一边,与他一起进入故事。同情他。

02

第二个问题:人物。

《奇迹》人物众多,也是“混杂”。

他们是谁?

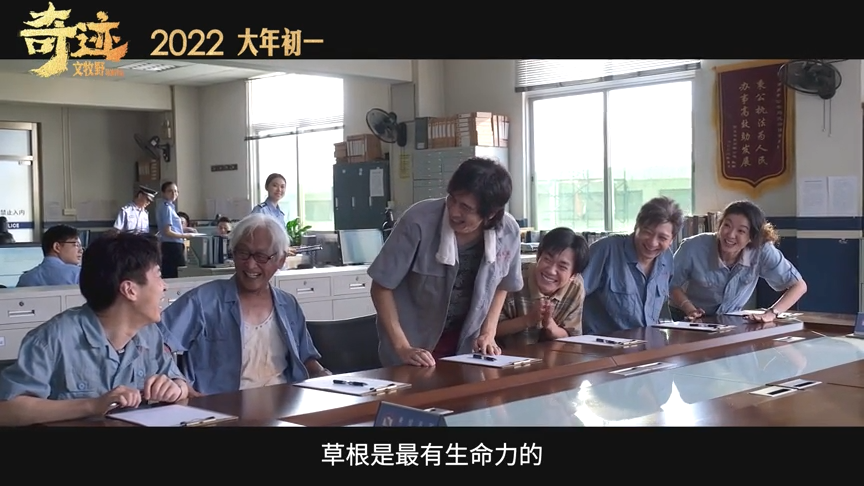

他们是各行各业的一线工人,建筑工人、司机、清洁工、流水线工人……

在深圳这片“春风吹过的土地”,影片主动放低视角,寻找这些草根。

《奇迹》是一部完全草根的电影。

过去,这些“边缘人”大多只能出现在新闻或纪录片中。

现在他们占据了舞台的中心。

有了新的称号——

“伙伴”。

导演所做的并不是强调“下层阶级”,表现苦难来博取同情。

相反,他们不断地试图弱化对他们的刻板印象,让你记住每个配角的特点、个性,甚至爱好。

女工王春梅(齐溪饰)的“直”。

面对流氓直接反击,诚实表白;

拳击手张龙浩(公磊饰)的“怪异”。

他有前科,人前沉默寡言,幕后却是温柔的爱狗人士。一旦遇到危险,他就会化身为力量与灵巧并存的反差暴徒;

敬老院里的钟叔(龚金国饰)的“潇洒”角色。

粗中有细。粗犷可以拿他在战争中摔断腿的往事开个玩笑,而纤薄则可以像钟表匠一样,一口气拆掉所有手机小零件。

更不用说景浩了。

开手机维修店就是拥有专业技能(手机维修)的低级创业者。

很奇怪吗?

但因为“华强北”的存在,像景浩这样的年轻人在深圳还有很多很多。

仔细看电影,似乎可以找到景浩前世的轨迹:

他与干燥仓库的叉车工是好朋友,也曾当过“蜘蛛侠”在高空擦窗户。

甚至根据工头岳歌的描述,景浩之前也经常换工作。

先生有理由相信:

母亲去世后,为了赚钱养家,男孩几乎尝试了所有能做的行业。

最后,我发现了自己擅长的是什么,所以我仍然得到了这个:

华强北手机维修技能大赛,一等奖。

可以说,这就是《奇迹》的扎实之处:

几乎每个角色背后都有某种现实和维度。

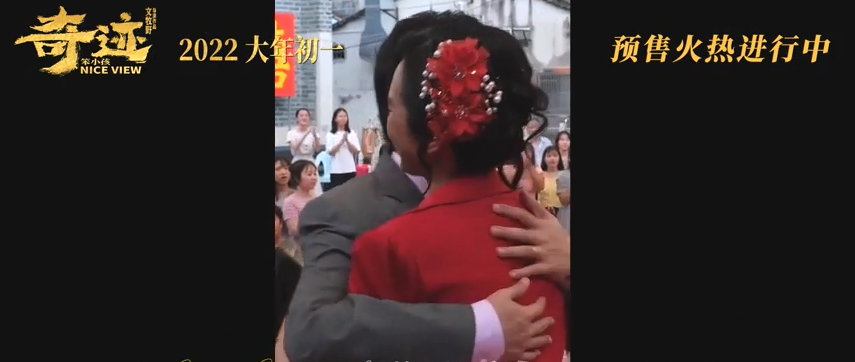

Sir最喜欢的就是婚礼场景。

觉醒的前“三和大师”与女挖掘机司机决定结婚。

婚礼上没有昂贵的婚纱,没有复杂的礼仪,也没有豪华的酒店。

他们只是在城市的一个村庄里搭起一个舞台,邀请邻居、工人和同事,然后高兴地接受大家的祝福。

这场婚礼办得很喜庆,但真正让人感动的是:

说明在互联网之外,在一线城市高楼大厦的阴影下,依然存在着普通人的自满与自洽。

Sir不止一次回忆起香港电影中类似的场景。

《奇迹》中的城中村也体现着类似的记忆。

什么记忆?

就是那种物质上并不富裕,但仍然对美好生活充满信心的期待的人。

这些期望终有一天会创造出“奇迹”。

03

问题三:奇迹。

奇迹是一个“大词”,沉迷于大词是电影的大忌。

文牧野当然明白这一点。

如何缩小“奇迹”?

先生,我们先来说两个数据:

2019年,深圳地区生产总值26927亿元,第二产业增加值10495亿元;

同年,上海地区生产总值38.155亿元,但第二产业增加值10.299亿元。

现在 -

2019年,深圳历史上首次超越上海,成为中国第一工业城市。

从宏观上看,2018年,中国制造业产值达4万亿美元,超过美国、日本、德国,位居世界第二、第三、第四位,当之无愧的世界第一。世界。

2019年后,这将是世界第一工业国家的第一个工业城市。

深圳本身就是一个活生生的奇迹。

但这样的奇迹如何引起我们的共鸣呢?

成本。

电影中有一个非常隐晦的细节。

景浩拿下大单后,就开始组队,一段快节奏的蒙太奇:

厂房、人员、设备、审批、营业执照、消防检查……终于工厂顺利开工。

这太容易了,令人难以置信。

就连这个工厂的运营成本,也要靠当“蜘蛛侠”的厂长来赚。

看来不靠谱。

但这在一定程度上是正确的:

当时,在深圳办厂、经商的环境和政策极其自由、宽松、便利。

代价是高淘汰、高风险。

当然,电影并没有明确指出,只是偶尔在闪现的画面和台词中提及,比如会被政策关停的“翻新机”、“要钱不要命的手机炼金术”。 ”,还有经理面对大老板。作为老板还是要小心谨慎...

与《药神》厚重的真实事件相比,确实少了一点刺痛和冲击力。

但它也创造了另一种更广泛版本的小人物英雄主义。

电影始终强调一个词:

“建造”。

修手机、修助听器、盖高楼、“治”绝症……

奇迹是通过“修炼”实现的吗?

确实,在外人看来——

深圳的繁荣,创业暴富,高楼大厦拔地而起。这些似乎是一夜之间发生的“奇迹”,让这座城市焕然一新。

但导演也想让我们看到更深层次的东西。

对于里面的每个特定的人。

从天而降的机会只是几分运气。

更多的人只是靠双手修补自己的现状,在困境中不断修正自己的未来。

所谓“奇迹”。

不是简单的拆装。

让那些被时代和浪潮“拆解”的人有机会一步步修复自己的梦想、修复自己的命运。

这才是真正值得回味的“奇迹”。

本文图片来源于网络

编辑助理:吉尔摩的上衣

不够?尝试一下

▲

▲

▲

▲

▲

▲