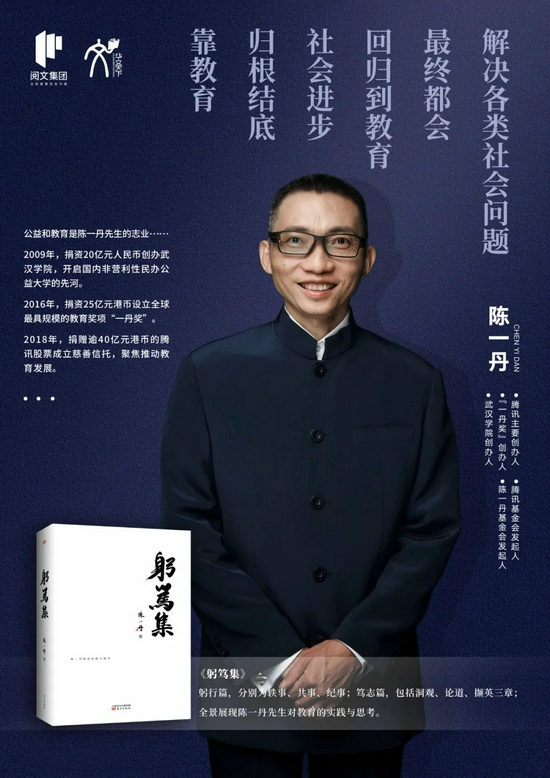

陈一丹新书揭秘:从腾讯创始人到教育公益先锋的转型之路

如今,他有了新的身份:作家。

他整理了2013年离开腾讯管理层以来在教育公益领域的相关实践和思考,整理成书送给大家。

该书由阅文集团华文天下出版。即日起,纸质书、电子书和有声读物将在全国同步发行。单击此处购买该书。

陈一丹先生为何离开腾讯管理一线?为什么选择教育慈善?这些年他和他的团队做了哪些尝试?他对教育创新的思考、40多岁“二次创业”过程中遇到的困难和情感等。

您可以在书中了解所有这些。

你甚至可以读到陈一丹先生和他的妻子从大学校园相爱到如今相互扶持的甜蜜故事。

(以下内容部分“露骨”)

《宫都记》

首先,为什么叫“宫都记”呢?

真诚、勤奋、求真、立志、明白真理。

鞠躬,鞠躬,走,走。它代表着一种真诚、踏实进取的状态,也代表了陈一丹的生活态度:“努力工作,按照自己内心想要的方式生活,平静地享受和接受结果。”

竹马“杜”是儿童玩具。这是对现实的无限向往和好奇,也鼓励大家保持童心,探索未知的领域。

真诚踏实、保持童心、探索未知,是陈一丹多年来对教育公益投入的回顾和总结。

(陈一丹与明德实验学校学生及校车合影)

《二次创业》

2013年对于陈一丹来说是具有特殊意义的一年。

那一年,他42岁。

作为腾讯主要创始人,他不得不做出一个重要决定:退出腾讯管理层第一线。

当大多数人离开一线管理岗位,终于不用上班时,通常会选择享受退休生活。

但陈一丹选择投身教育公益,开始了他的“二次创业”,探索两件事——公益学校和教育创新。

做出这个决定并不困难。

他理性地分析了很多,但内心的拼搏“情感”驱使他坚定地选择了这条道路。

这一决定与1998年相同。

那时的他,在体制内,端着铁饭碗,生活稳定,家庭幸福。但他仍然下定决心,要与合作伙伴一起打造新的腾讯。随后,陈一丹先生出任公司首席行政官,并自2013年3月起担任公司终身名誉顾问。

他说,人生有些决定是别人无法替代的,必须自己做决定。这些关键决策往往与重大任务的开始或转折点相关。

此前,陈一丹曾多年负责腾讯公益基金会。陈一丹以“互联网核心能力推动公益事业良性发展”为使命,推动互联网与公益慈善事业深度融合发展。腾讯的慈善平台也从无到有,现已成长为全球最大的互联网慈善平台之一。

他觉得公益事业很有意义,可以成为他的志向之一和大方向。

(陈一丹在中国互联网公益峰会上发表开幕主旨演讲)

那么为什么选择教育呢?

和武汉大学有关系。

时间跳到2007年,书翻到第132页。

陈一丹在书中写到了他第一次接触武汉研究院项目的经历。当时,有人问他是否有兴趣购买一所大学,但他拒绝了。

但这小小的火花却点燃了他内心对高等教育的兴趣。也许这是一个机会。

此后,他十分注重观察和研究教育。接触越多,理解越深,他越觉得教育承担着很多重要的社会功能,与每个人的生活息息相关,所以是值得做的。

于是他开始在教育创新上进行诸多尝试。

2009年,陈一丹捐资20亿元创办中国第一所非营利性民办公益性大学——武汉大学。

(建设中的武汉学院)

在深圳明德实验学校,我们尝试公私合作的教育模式。该校成为国内第一所采用“公办而非公办”方式建设的十二年一贯制学校。

(陈一丹与明德实验学校学生)

2016年,捐赠25亿港元设立全球最大的教育奖项“一丹奖”。

2018年,腾讯股份捐赠超过40亿港元设立慈善信托,专注推动教育发展。

总之,陈一丹的名字越来越与教育、公益联系在一起。退出腾讯一线管理层后,他的日程和以前一样排得满满的。

陈一丹在书中也感叹道:

对我来说,教育公益是我人生的第二次创业。它与第一个一样重要,甚至更重要。回顾投身教育的过程,我看到了辛苦和困惑,但更重要的是努力后的满足。

看着无数学子走向社会,成为社会栋梁;看到一丹奖获得者的成果惠及世界,这份喜悦也是《工都集》创作的源泉之一。

情感与理性交织前进

陈一丹对自己的评价是感性与理性的结合。

我做事比较理性,但内心最深处还是比较感性的。

有些人做事会理性分析利弊,不懂就不会轻易去做。

但他却反其道而行之。

民办高校从来没有做过;公立学校混合改革尚未完成;而教育创新还存在很多未知数。

前面的路注定是艰难险阻的,这个时候,理性思考后应该小心回避,但他的情感上的乐观和意义感通常会占上风。

凭借直觉和勇气,他带领团队进入了这个世界。

过程确实艰辛,但也有很多值得纪念的时刻。

他在书中写下了这样一段话:

作为武汉学院的学生,最重要的快乐就是看到老师和学生的成长。教育是智慧和生命的改变,这一点是如此重要。每年,都有一批武汉学院的学子高高兴兴地毕业,成为校友。这是我最大的快乐和动力。

您会看到学生录制的视频。他们毕业了,把学士帽抛向空中。他们多么高兴啊。很简单的事,怎么会这么复杂。老师笑了,同学们笑了,一切都是值得的。

用他的话说:“理性是感性最大的热爱和发挥;感性是理性最大的力量源泉。”

举行毕业典礼

武汉大学的毕业典礼给陈一丹和全体师生留下了深刻的印象。

当时武汉大学还是大学下属的独立学院。现实很无奈,基础也很薄弱。没有校歌,没有校训,甚至没有校徽,更没有毕业典礼。

陈一丹接手学院后,凭借自己的坚持,促成了学院的第一次毕业典礼。当天,仪式隆重、隆重。大家一起把学士帽抛向天空,哈哈大笑。这是值得的。

(陈一丹与学生出席2017年新校区毕业典礼)

虽然高兴,但陈一丹也有些无奈。这说明武汉学院的起点比较低,做了一些常规的事情,但对于这所学校来说却是一个重要的成就。他的理性促使他认真思考办学理念,以及如何更好地培养这个“先天不足的孩子”。

他和团队开会到凌晨,找出一切问题的根源,鼓起勇气重新开始,制定新的计划。

他们“看中”了60多岁、即将退休的李忠云校长,相信他丰富的教学和管理经验能够带领学院更好发展。

于是,他以“草堂三遍”的方式极力劝说。

果然,在李校长的带领下,经过两年的调整,学院的发展逐渐回到了正轨。

(武汉大学陈一丹夫妇图书馆,大门正中是教学塔)

写一首校歌

参加完毕业典礼,在返回深圳的飞机上,陈一丹突然萌生了写一首校歌的想法。没有仪式和校歌的校园生活是不完整的,所以现在就让我们来弥补吧。

他的脑海里浮现出校徽中的桂花和梅花鹿,还有校园里的师生,还有未来的无限可能。

他感慨万千,一提笔就写下了四个字:“在哪里?如何?”这四个字就成了《明校歌》的前两句。

随后,他又推理道。

向朋友和同事展示您写的片段,征求他们的意见,并偶尔更改一个单词。以前在腾讯总是忙忙碌碌,现在却要慢慢地、认真地工作。

两年后,《明校歌》开始载入武汉大学史册。

这首歌在武汉大学2020年线上毕业典礼上正式演唱。滞留在家的老师和留在学校的老师们与中外学生一起合唱,互相加油,成为大家心中一段特殊的记忆。

(武汉大学师生在线合唱《明天校歌》)

埋下一个时间胶囊

陈一丹在书中还提到了一个有趣的校园故事。

他当时正在斯坦福大学读书,一名工人在学校地下室挖出了一个1898年的时间胶囊。这是斯坦福大学联合创始人简·斯坦福埋葬的一个铜盒子。

仔细阅读本书我们就会知道盒子里有什么,请勿剧透。

但陈一丹很欣赏这个被封印了一百多年的时间胶囊。

他也希望武大能够有这样的志向和运气,走过一百年。

为了2013年的校庆,他们决定每年制作一个不锈钢时间胶囊,并将其埋在学院企鹅广场的中心。

(武汉大学前广场及教学楼)

时间胶囊里装什么是由老师和学生共同决定的。

当时的老师和学生觉得发生了重要的事情,所以他们埋藏了代表他们想法的物品,比如学校的政策文件、当年活动的纪念品,以及一些学生们觉得有趣的小玩意。

比如说,一百年后你再打开最新款的iPhone,就像回顾一百年前的打字机一样,你会觉得很有趣。

引用陈一丹书中的一段话:

只要埋下,就有希望,就有思念,这也算是武大人文传承和校园文化建设的一部分。

希望一百年后的同学们,偶然打开这些时间胶囊,看到一百年前的师兄师姐是这样的,读的书是这样的,用的饭盒是这样的,然后笑大声说出来。

“一丹奖”从日记开始

陈一丹表示,武汉大学的投资决策比较感性,理性计算较少。

“一丹奖”的设立有感性的因素,但更多的是理性的思考,而且越做越理性。

感人的部分来自他2013年5月24日日记中写下的一句话:

愿望:设立一个突破宗教、种族、国家限制的人文励志奖,旨在鼓励和倡导人类对宇宙和生命的理解和贡献。

三年后,“一丹奖”就是从这句话中出来的。

我们希望搭建一个平台,鼓励各种思想在这里碰撞,以跨学科的方式重新认识教育,探讨如何解决教育实践中的关键问题。

虽然奖项的创立只是简单的两三句话,但其实背后是机制设计和实施细节的反复考量。

团队花费大量精力,反复研究如何打造具有全球影响力和公信力的顾问委员会和评审委员会,具体到具体的提名和评审标准、机制建设、董事会的组成和结构、全球化道路等。颁奖典礼等。

甚至细到奖牌设计是否应该有个人肖像,如何体现“一丹奖”微妙而独特的教育思考。

左上为“一丹教育发展奖”奖牌正反面。右下为“一丹教育研究奖”奖牌正反面。

特别是2020年12月,“一丹奖大师馆”宣布成立,首批16位世界顶尖教育家受邀加盟。

让各领域顶尖专家坐下来好好聊一聊,共同探讨教育实践中的疑难问题。

(第一届一丹奖大师堂会员)

正是在这些时刻,感性与理性交融在一起。尽管从事教育慈善事业十分艰难,但陈一丹和他的团队从未想过放弃。

五十岁默默工作

今年1月,陈一丹庆祝了自己的50岁生日。

回顾这七年的“二次创业”之路,既是偶然,也是必然;它是感性的和理性的。

现在他有了一个更大的梦想:“建设中国世界一流的民办大学”。

我们如何实现我们的梦想?“世界一流”意味着什么?书中也包含了他对这些问题的研究和思考。他也希望更多的教育工作者加入到讨论中来,推动教育的进步和变革。也许有一天,梦想会一不小心实现。

2013年,他或许没有想到,自己会在教育公益的道路上越走越远。

“一丹奖”设立后,曾有人问陈一丹奖牌上的人是不是他自己。

他回答说:“是的,也不是。”

奖牌上坐着或站着的人意味着“坐、说话、采取行动”。他是一位教育家,可以是一个人,也可以是几千人。他愿意成为他们中的一员。

正如他在个人诗集《笨拙的五十年》中所写:

“人生的一半,我知道命运,命运教会我年轻。我不敢羞愧,不敢犹豫,拿起教鞭,默默耕耘。”

他和许多人仍在教育公益的道路上前行。

也希望有更多的人加入我们,一起前进,默默耕耘。

这些只是陈一丹书中的部分内容。关于他的人生态度、选择三位校长的理由和故事、他与几位同事分享的感悟等等,还有很多故事。这里不剧透,更多故事还在书中。点击此处直接购买该书。

陈一丹说道:

本书是对新世纪五分之一的回顾。

在这第五个世纪里,前三分之二的时间是奋斗在企业第一线的。在伟大时代的浪潮中,一家小小的初创公司迅速发展,成长为中国互联网行业的领军企业;

最后三分之一是关于改变战场,进军民办非营利教育领域。这不仅是为了完成我长久以来的教育梦想,也是尝试从另一个角度继续为这片土地、这个社会做出贡献。