通海豆末糖:传统手工食品的甜蜜记忆与前世今生

口酥心甜,有手指那么大,上面裹着豆末。是的,它就是通海豆糖,伴随我们长大的食物之一。如今,尽管新食品层出不穷,但传统的手工食品仍然能吸引人们的情感。咬一口就让他们想起了那个时代的往事。豆沙是一种隐藏着记忆的食物,也是传统制作方式永恒的坚持。

斗魔堂的前世今生

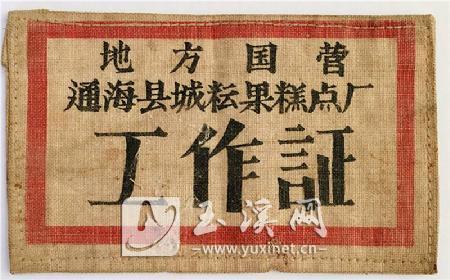

通海县斗磨糖果糕点厂厂长徐传珍是“糖三代”。他向我们介绍了工厂的历史。始建于1956年的通海县斗磨糖果糕点厂原车间位于秀山街道太和街50号。 1970年通海地震后,生产车间由原址迁至此处。几座红色和黄色的房子在 20 世纪 70 年代被用作车间,现已不再使用。

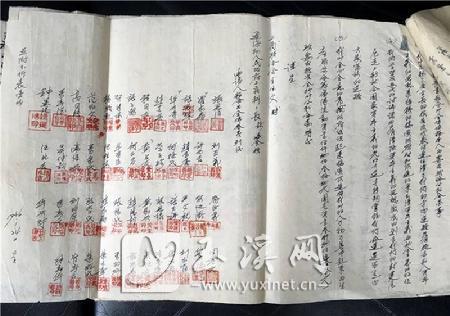

据1992年编撰的《通海县志》记载,民国初年,通海、河西两县就有5家制作黄豆酱的企业。产品大部分销往县城,也有部分用铁盒包装带到昆明、贵州、上海、香港等地馈赠亲友。民国末年已发展到10多家企业,产品行销省内外。 1956年私营工商业社会主义改造后,51家私营工商户签字盖章成立公私合营糖果糕点厂(后改为豆沙厂),扩大豆沙生产根据传统技术。

图片由徐传珍提供

关于豆沙,在通海还流传着这样一个传说。相传,蒙古为了实现成吉思汗的遗愿:灭掉大理国,从南北向南宋发起夹击,进而灭亡了南宋。公元1252年,忽必烈率军分三路进入云南。 1254年,大理国灭亡。蒙古征战大理时,蒙古骑兵无法携带更多粮食,只好将青稞、大豆捣成面粉,将湿润的红糖装进干粮袋中。颠簸的过程中,炒面被红糖一层层包裹起来,形成块状。形状,成为豆沙糖的雏形。后来,人们不断加工、改进,就有了现在的“豆瓣酱”。

纯手工制作

走进通海县斗磨糖果糕点厂,车间内一片忙碌的景象。煮麦芽糖、冷却、滚糖、包豆泡、拉条、切块、包装等每道工序都在有条不紊地进行。

烹调麦芽糖时,温度是关键。散热尤为重要。一盒豆腐的生产过程中,麦芽糖的温度是不断变化的。 “万事开头难”,起始温度决定了成品的质量。

让麦芽糖静置冷却。

将麦芽糖放入石槽中进行初涂,同时温度仍在变化。

捞出糖后,用准备好的黄豆粉进行最后的裹衣。此时,随着温度的进一步变化和反复的拉扯,糖体已经变得有弹性。

拉的关键环节依赖于大师几十年积累的肌肉记忆。均匀的长度和厚度,以及光滑的表面,是大师们的终极追求。

分割。

最后装袋。

已上市。

赵开林今年58岁,是厂里做豆沙的能工巧匠,也是厂里的“金字招牌”。自18岁进厂学艺以来,他已经制作豆沙40年,培养了20多名学徒。 “要做好大酱,温度的感觉和控制贯穿于制作大酱的整个过程。”赵开林告诉我们,熟麦芽糖应该什么时候煮呢?有多冷?领带需要多厚多长?黄豆酱的每一步都是手工制作。看似简单的操作步骤,但真正能上手的话,学徒需要三五年才能掌握。

我们注意到,豆沙的制作对时间要求很严格,制作一次大约需要40分钟。从煮麦芽糖到切割、包装,整个过程完成后,黄豆糖还是温热的。随着热量散去,冷却后的豆腐口感变得酥脆。

创新销售渠道

20世纪80年代中期是通海县斗磨糕点厂最繁荣的时期。那时,在工厂购买碎豆糖必须提前预约。每天工厂开工的时候,运糖的卡车就会排起长队。年生产能力800吨。现年产量300吨。徐传珍坦言,传统手工艺制作的食物,凝聚着工匠们不懈的坚持。面对新兴食品的冲击,我们必须从传统定位中选择冷静的态度来应对。 “年轻观众的口味是什么?”成为了许传珍思考的话题。

1981年“秀山牌”豆瓣糖荣获商务部优质产品奖、1988年首届中国博览会银奖、1990年中国妇女儿童博览会银奖……在通海县豆瓣糖果糕点厂 厂长办公室里,墙上挂满了秀山牌豆豆糖果获得的荣誉,书柜上摆满了获得的证书由各个部门。这些荣誉证书记录了通海斗磨糖果的辉煌历史。

作为通海传统糕点,新形势下豆瓣堂该如何重新出发?徐传珍说,2016年,工厂在淘宝上开设了一家名为“秀山牌糕点”的网店。虽然销量不大,但对工厂生产的传统糕点起到了很好的宣传作用;后来又在阿里巴巴开了网店,在拼多多开了店。现在,工厂正在搭建抖音销售平台,并开始研究国外市场,力争让通海传统食品走得更远。 (一溪日报全媒体记者 易水寒 洪少华)