上海封控生活:台湾老戏骨在豪宅阳台晒日光浴,抖音记录朴实日常

上海四月的黄昏,西斜的阳光从浦西照射下来,阳光洒在陆家嘴“仁恒滨江花园三期”的阳台上。

在上海这座老宅子里,一位七十多岁的赤裸上身的台湾男子正通过手机摄像头向抖音网友喊话:多晒太阳,补充维生素D。

他每天在这座售价14.5万/平米的住宅楼里拍摄三四个抖音视频,记录自己封城期间的生活。

视频中,他自己做馅儿包饺子,炒邻居送的带鱼,抽八块钱一包的大前门,嚼错筋牛肉……

人们称赞他的朴实与孤傲,也回忆起这位老人在银幕上令人难忘的形象。

他是《春天》里俏皮的东海龙王,《风雨》里邪恶的释天皇帝,《新龙门客栈》里白唇魏忠贤,《新龙门客栈》里憨厚老实的李大嘴。两个骄傲”。 、《半条命》中的朱宏才……

某天下午,在向歌迷挥手告别,反复道别后,我放下手机,想知道李立群是否会回忆起1980年代他与李国修、赖声川在台北共同创作精彩舞台剧的日子。

他们共同演绎了那个时代“外省人”的身份困境和时代困惑。所有与个人奋斗、情感困惑、政治批判有关的记忆,都被封存在已逝去的20世纪80年代的台北。

一个童年

贫困是几乎所有“国共内战”后逃亡台湾的“外国人”的共同记忆。

李立群也不例外。

李的父亲是国民党军官。到了台湾,他的钱就被骗走了。

1952年李立群出生时,一家人只能住在新竹市关西与新埔交界处的一座破旧寺庙里。

一些棕色鸡蛋是对助产士的谢意。

两岁时,李家搬到台北,住在信义规划区四四南村。

这是一个典型的军事村。

在这里,李立群将看到来自世界各地的人们“内讧”、同舟共济。

在局促拥挤的眷村里,来自山东、安徽、四川、河南、湖南等地的国民党低层官兵以为来年就能回到内地与亲人团聚。

但在等待的岁月里,他们不得不接受“逆袭”无望的事实。他们的第二代也在军村逐渐拆除的岁月里失去了自己的身份。

李立群一家搬到台北后不久,住在不远的台北县二中铺的另一户李家也生下了一名男婴。

邻居们惊呼,逃亡途中死去的孩子又回来了。

这个孩子名叫李国修,是家里的第四个孩子。

李国修小时候

几年前,母亲紧紧地抱着弟弟,登上了从海南开往台湾的轮船。

这艘仅载客3000人的船却挤满了6000人。当母亲想要给孩子喂奶时,却发现孩子已经窒息在她怀里了。只能把他扔进海里。

李国修出生后,见到他的亲戚邻居都惊叹这就是被扔进海里的孩子。

李国秀的父亲是一位鞋匠,制作剧院靴子。他靠着这门手艺勉强维持一家人的生活。

与童年时期生活在温饱线上的李立群、李国修相比,赖胜川的家庭还算小康。

赖声川的父亲是一名外交官,曾参与起草日本投降书。

出生在美国的赖声川在台湾读书并没有面临同样的压力。

就因为他看到学校黑板上画了两个橘子和三个橘子,他就张口回答说总共有五个橘子,被老师直接从一年级升到了二年级。

当赖声川各科都获得A+时,李立群和李国秀正在台北西门町的一家电影院外寻找潜在的“父母”。

进去看电影的大人可以免费带孩子,但经常有成群结队的孩子在外面闲逛,抢着即将进电影院看“免费”香港电影的大人的衣服。

我不知道李立群和李国修当年在电影院外是否也看到了同一对情侣,但可以肯定的是,这次童年为数不多的娱乐活动激发了他们的表演欲望,也成为了日后舞台创作的灵感源泉。

我们彼此认识

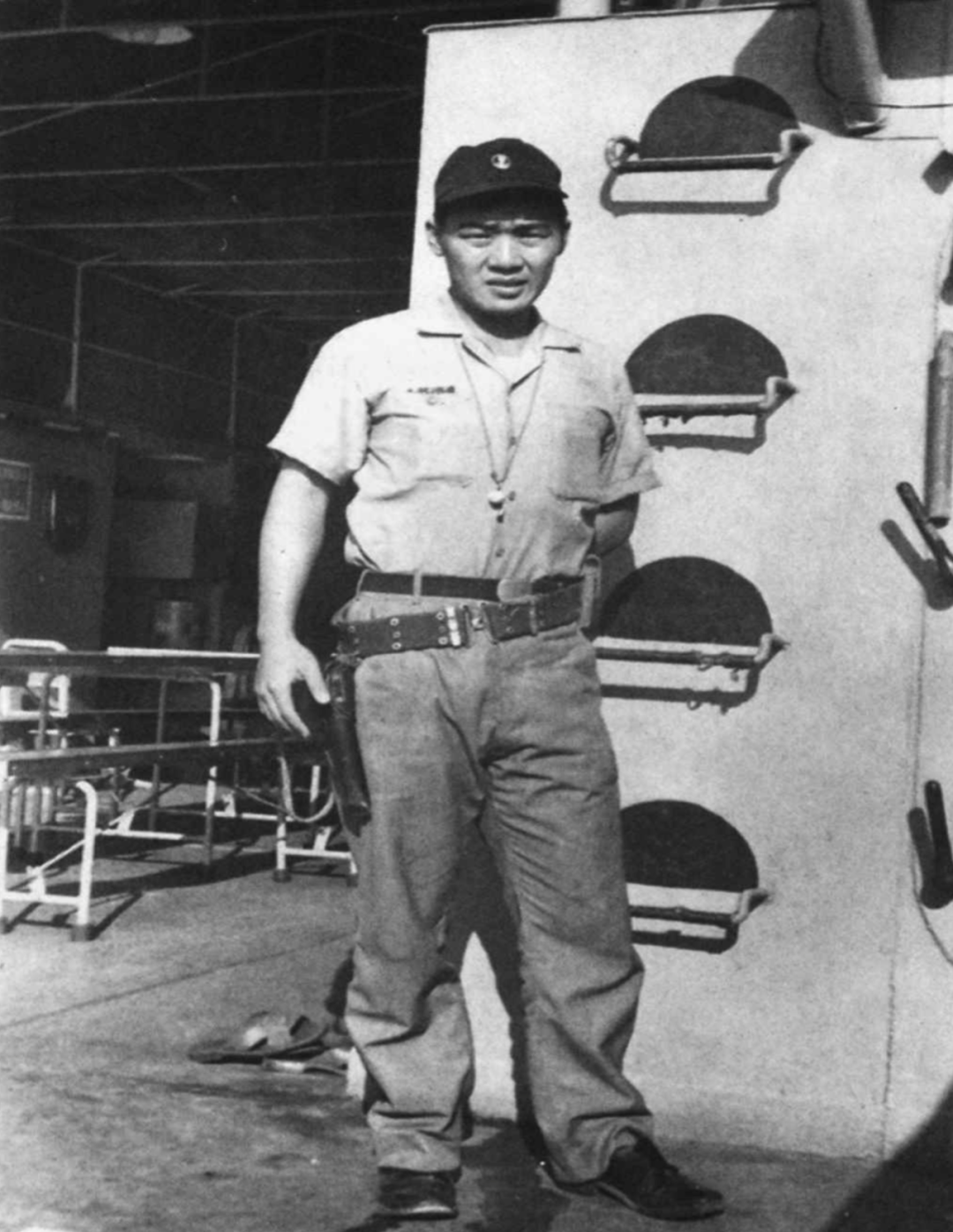

剧组时期的李立群

迷茫似乎是挥之不去的年轻人永恒的主题。

20世纪70年代的台北街头,李立群和同学经常在西门町闲逛。他不知道自己的未来在哪里。他的数学考试只能取得二十几分,没有机会上大学。

经过两次失败后,我终于考上了中国海事学院。

在那个时代当一名海员是一个很好的人生选择。当公务员的工资只有新台币8000元时,初级海员的收入可以超过新台币20000元。

这对于陷入困境的李家来说,无疑是一个巨大的缓解。

但即使考上了职业技术学院,认真学习仍然不在他的计划之内。

在学习期间,李立群痴迷于两件事:练铁砂掌和表演。

这两点让他顺利拿到了海事学院的文凭。

因为演技,他被选中在毕业典礼上演讲。这位22岁的年轻人慷慨激昂,他激动人心的演讲让老师和同学们感到震惊。

第二天,当他找到数学老师补考时,老师一眼就认出了演讲的学生,并让他不参加考试就通过了。

后来,我徒手劈三块砖的照片在班上流传,被西班牙语老师看到了。老师感叹,这就是中国文化的精髓。

西班牙语也顺利通过。

后来当了一名船员,我的困惑依然挥之不去。

看到船长和大副整天愁眉不展,询问得知,他们整天都在外面跑船,错过了家人最重要的时刻。他感到深深的愧疚和悔恨。

觉得当一名海员并不是长久之计,实习期结束后,他结束了短暂的航海生涯。

回到台北后,他走遍大街小巷给人们送月饼,在汽修店洗车打蜡,在中央山区农场喷农药、抓猴子……

在不同的职业之间切换,我仍然不知道自己该走向何方。

直到27岁,他才第一次走进电视制作公司的录音室。导演卢光浩看重李立群的表演经验,为他安排了一个角色。

演戏对于这个迷茫的年轻人来说,似乎是一根救命稻草。

1981年,根据卓别林剧本改编的《你一定可怜我,我可怜你》帮助他获得金钟奖最佳男主角奖。

这位29岁的新人已经开始在台湾影视界崭露头角。

李国秀的演艺之路就没那么曲折了。

在李立群跳槽的同时,李国秀考入了空军广播电台,靠主持节目、写剧本赚取微薄的工资。

闲暇之余,他到庚新实验剧团学习形体表演。

庚新实验剧团是台湾第一个小剧团,汇聚了金世杰、吴敬珩等众多演艺界知名人士。

舞台剧表演是一项消耗体力的工作,但每天晚上演出结束后,李国修连夜宵钱都没有。

为了避免尴尬,他只能和大家告别,早点回家。

在空军电台工作期间,李国秀主持过庆祝节目并获奖。他满心期待着拿到奖金后生活会有所改善,但他的喜悦却落空了。

巨额奖金都给了广播电台,但他一分钱也没拿到。

他以自我解构的方式将前半生的经历融入到舞台表演中,成为源源不断的创作素材。

后来加入庚辛,很快就出演了《莲珠新俪》中的赵王一角。

在演出期间,他可能会以十几种不同的方式摔倒。

坐在观众席上,已经是金钟影帝的李立群看到李国修重重地倒在舞台上。他很惊讶,觉得这是一个辛苦的演员。

因此,李立群推荐李国修参加张小燕主持的《综艺100》。

很快,李国秀的创作理念为《综艺百强》八点短剧创下了超高收视率。

在创作电视短剧的第二年,李国秀追随李立群的脚步,获得了金钟奖最具潜力新人奖。

随着两人的事业逐渐走上正轨,大洋彼岸的赖声川却在加州的一家餐馆里为了生活费而奔波。

三文学艺术

赖声川12岁时从美国回到台湾。

在美国时,他是全A的优等生,但到了台湾,成绩却被同学碾压,成为他青少年时期最大的挫折。

不久之后,赖声川的父亲因癌症去世。虽然有政府养老金,但家庭状况大不如前。

凭借从小生活在美国社会的优势,我17岁考入辅仁大学英语系。

当李立群在海专大学读书、李国修照顾疯狂的母亲时,这位高干生在大学校园里开始了自己的文艺生活。

1973年,他和朋友在忠孝东路开了一家名为阿迪亚(意译)的咖啡店。

在商店里,他们只播放自己喜欢的电影和音乐。

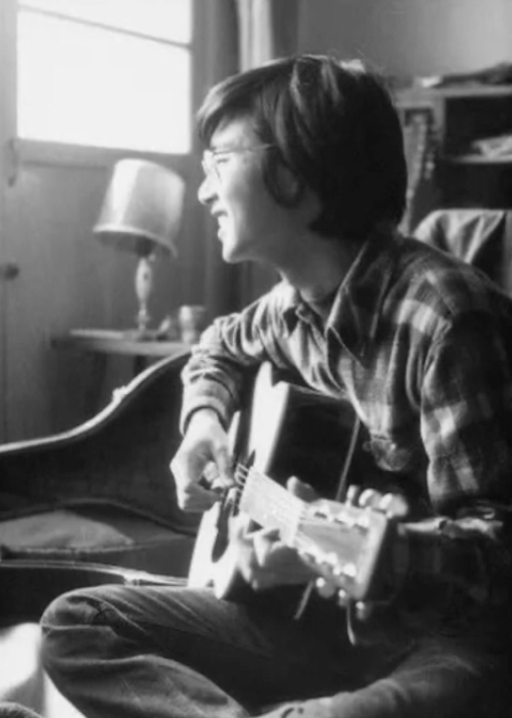

赖声川的文学艺术天赋表明,他在长期接触吉他后能够熟练地演奏音乐。

20世纪70年代的一个下午,一位台湾大学哲学系的女孩和她的朋友来到阿迪亚。打开门,就看到赖声川坐在地上弹着吉他。

阳光透过窗户照射在地面上,光束在房间中央形成明亮的光区。赖胜川坐在梁中央。

留着长发的他看起来就像一个忧郁的男孩,独自沉浸在自己的音乐中。

哪个女孩看到这一幕,能不感动。

这个女孩的名字叫丁乃珠。她的祖父丁石僧是同盟会的早期成员。她的父亲丁中江是曼谷《民主日报》和香港《中南日报》的董事长。来台湾后,在国立中兴大学外语系教授英国文学。

虽然当时赖声川和丁乃珠都有了自己的恋人,但那天下午见面后,他们就确定了自己才是共度余生的人。

两人聊了四个多小时,话题从文学到宗教,从电影到音乐。

赖声川的文学艺术生涯持续了五年。

1978年,他与丁乃柱申请到加州大学伯克利分校攻读博士学位,赖声川学的是戏剧,丁乃柱学的是教育学。

没有了外交官父亲的帮助,赖声川只能利用业余时间在旧金山的一家餐馆打工。

在这里他遇到了形形色色的食客。有人听说他拥有博士学位。来自伯克利大学,但他们没有兴趣继续谈话,小费自然就不见了。

后来,他改口告诉顾客,他是移民后裔,父母在唐人街经营一家洗衣店。顾客们用怜悯的目光看着他,纷纷慷慨解囊。

对各种食客行为的揣测,无形中增加了赖声川对真人的洞察力,未来他对舞台角色的处理也将日益成熟。

1981年,回台湾度假时,他结识了潜心学习舞台剧的李国秀、杜可风等人。

当他年轻时住在阿迪亚时,台湾还没有真正的舞台剧。

不知为何,命运似乎让这两个年轻人相遇了。

大家齐聚一堂

获得金钟奖的李立群越来越觉得电视剧浪费演员。

他总觉得电视剧就像自来水一样,可能没有什么味道,但家家户户都需要它。

演员并不能从长期的定型表演中获得多少成长。

他逐渐拒绝拍电视剧,把重心转向西餐厅的脱口秀。

20世纪80年代初,台湾正处于解除戒严的初期阶段。蒋介石去世后,经济也迅速发展,随之而来的是台湾中产阶级的崛起。

人们对文化消费品的需求逐渐西化,相声等传统艺术形式在台湾日渐式微。

去西餐厅吃牛排、听爵士乐、听脱口秀喜剧演员的搞笑笑话,是台湾新兴中产阶级彰显阶级品味的生活方式。

李立群也认为,能够在这种即兴表演中让观众发笑,是演员功力的体现。

从29岁到32岁的三年间,李立群骑着摩托车穿梭于台北的高级大厦之间。一晚可以去7个场馆,月薪450万新台币。

西餐厅的演出间隙,他会去兰陵剧场看他们正在排练的新剧。

兰陵剧场是在原始培育的基础上发展起来的。

这时,赖声川已经学完回来了。在艺术学院任教的同时,他还在兰陵剧场指导新剧排练。

由此诞生了他与李国修合作的第一部舞台剧——《摘星》。

这是一个关于一个智障孩子的故事。

李国秀一改以往的喜剧风格,深入儿童福利院与智障儿童一起生活,观察他们的一举一动。

也正是这部作品,让李国修看到了电视行业的浮华和虚荣,而台湾社会存在的巨大问题却被忽视。

演出结束后,他患上了厌食症。

在台北大礼堂演出时,到场的百余名观众中,有侯孝贤、杨德昌等20世纪80年代台湾文艺界的大腕。

这其中也包括在西餐厅演出间隙过来观看演出的李立群。

李立群再次被李国修的表演震惊,并结识了该剧的编剧赖声川。

这次小聚会,预示着台湾舞台剧黄金时代的开始。

只是当事人只是充满了创作热情,并没有意识到他们的聚会会给台湾社会带来的改变。

吴碰撞

1984年,李立群、赖声川、李国修三人一拍即合,成立了表演工作坊。

他们改变了创意人员、编剧、演员分工明确的传统创作方式,开始集体创作。

拥有戏剧博士学位的赖声川有着深厚的理论功底,多年的舞台、电视表演经验也让李立群和李国修更加成熟。

当时,台湾当局一直想复兴传统文化,但年轻人的文化品味发生了巨大变化。流行文化的兴起,伴随着戏曲、相声等艺术形式的衰落。

赖声川出国的时候,相声还是很常见的。当他回来时,没有人知道什么是相声。

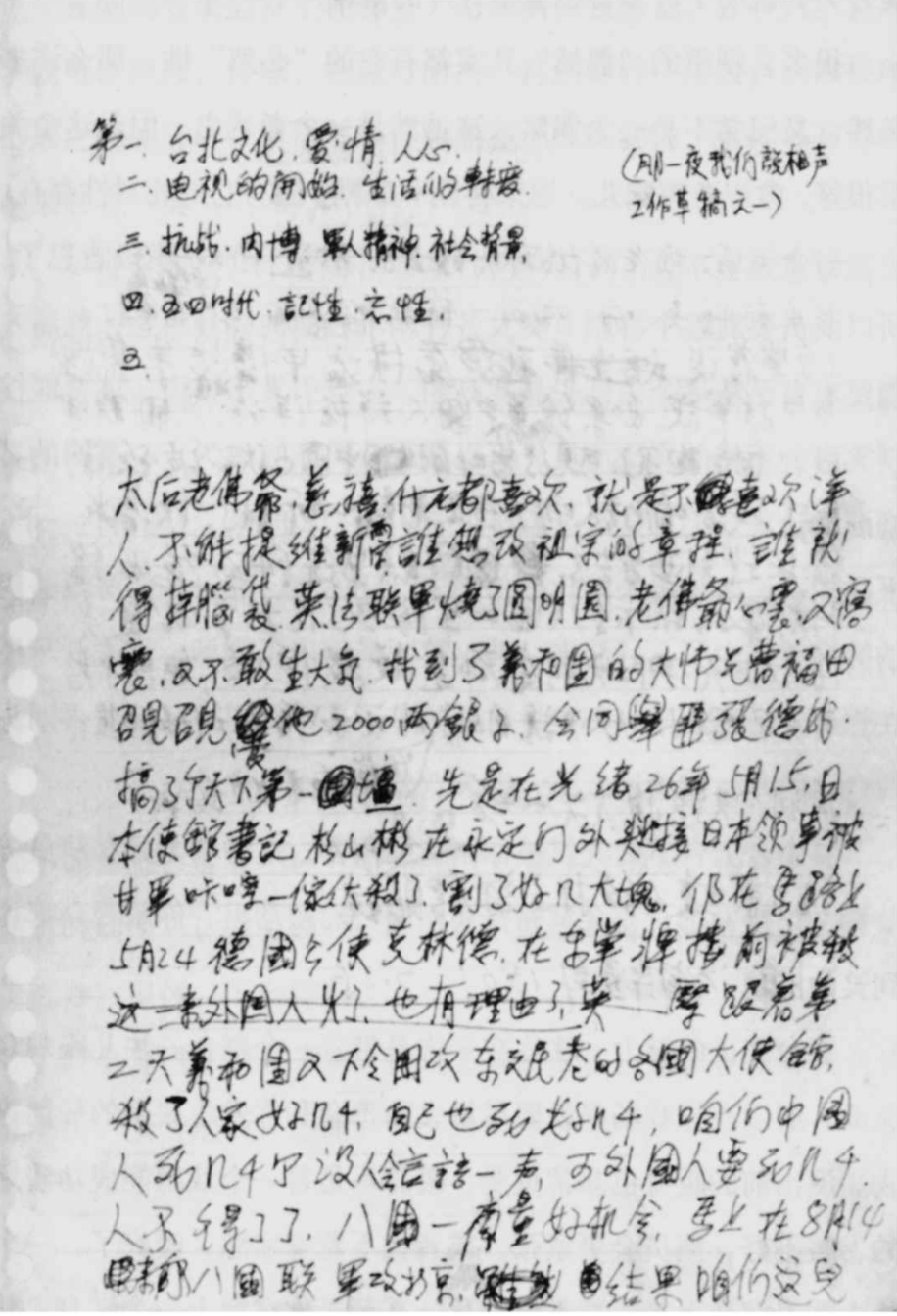

《那一夜,我们聊相声》应运而生。

说是相声,却与舞台表演融为一体;

说是舞台表演,其实只是通过李国修和李立群的对话来推进故事叙事。

这种创作闻所未闻,原本计划在国家美术馆小规模上演。第一幕结束后,又进行了加演。

舞台上,李立群、李国秀神采飞扬、配合默契,巧妙穿插,使得三句一笑,五句爆笑。

台北南海路植物园的住宿门票售价为新台币150元至2000元。

该表演磁带销量超过 100 万盒,被盗版的数量是其五倍。一瞬间,全台湾都在“说相声”。

那一年,李立群32岁,李国秀29岁,赖声川30岁,正值风华正茂。

今年赖声川成为侯孝贤电影最值得信赖的翻译家。当他们准备将《风归来的人》带到柏林电影节时,由于政治原因取消了邀请。

赖声川在回信的最后写道:操你妈。

20世纪80年代,才华与热情同时爆发。在李国秀的帮助下,李立群娶了李国秀嫂子的妹妹。

六年了,三个孩子。

每次开完会,李立群都会准时回家,陪伴妻子和孩子。

李立群向李国秀介绍了艺术学院大三学生王悦。

虽然住在二哥家的地下室,但李国修逗女孩子笑的本领已经从舞台运用到了现实。

男有情,妾有情。

他们的辛劳伴随着甜蜜。

但舞台上的悲欢离合却折射出现实的辛酸。

第二部集体剧《暗恋桃花源》让台湾民众又哭又笑。

《暗恋桃花源》剧照

这部戏中戏讲述了两个剧组争夺同一个排练舞台的冲突故事,反映了外省人的无奈。

内战结束前夕的上海,一对互相暗恋的青年男女约定战后在昆明相见。然而,他们并不知道自己已经到达了台北。他们分开三十年,误以为还在中国大陆。

李立群饰演一位武陵人,误入桃花源,找不到回家的路。

当时,台湾当局的国际地位一落千丈,主流国家与其断交。台湾居民暂时陷入了对自己是谁、自己的家在哪里的巨大身份焦虑。

社会的迷茫,写在罗大佑的《亚洲孤儿》里,也写在《暗恋桃花源》的台词里。

当这对相思三十年的暗恋者通过寻人启事在医院相遇时,他们感叹道:“这么大的上海我们还能在一起,却难倒这么小的台北!”

《暗恋桃花源》引起的社会轰动比《那一夜》更大。在此后的三十年里,不同的版本上演了千余次,其他校园剧团也进行了无数的改编。

正当人们期待三人继续对台湾社会进行更深入的反思和分析时,离别却来得迅速而果断。

卢立别

和所有的铁三角组合一样,在外人看来,他们显得扎实、稳定,但时间总是在不经意间让人措手不及。

1985年,刚刚加入表演工作坊不到两年的李国秀选择了退出。

由于种种原因,相关人士似乎更愿意保持沉默。

媒体报道“管理不善”,但时至今日,演出工作坊仍在演出;

李国修表示,自己只喜欢演戏,不想参与编剧部分。不过,他后来开设了影视表演班,一直自己创作、表演。

离开表演工作室后,李国秀去了纽约和东京。巡演回来后,他知道自己的一生将献给舞台剧。

游学归来后,他创办了影视表演班,但他的第一部戏却是一场灾难。

《1812与某些表演》共演出四场。观众纷纷表示无法理解。李国修的青春理想被现实击碎了。

他潜心研究每一个包袱、每一个情节,直到他创作出神奇又现实的《婚前书的行为》,观众才逐渐开始买账。

1987年7月15日是一个大日子,全台湾宣布解除戒严。

文学艺术创作从此进入活跃时期。

在《结婚预告》中,李国修用演员的话说,“没有官方语言,没有特权,没有腐败,没有官商勾结,没有利益输送,这还叫台湾吗?”

赖声川、李立群也不断创作出优秀的作品。

在《台湾奇葩说》中,李立群一人将每一个社会问题包装成一个讽刺包。

“我从小就喜欢想知道特权是什么感觉。”李立群在舞台上表情夸张。

“这很酷!”他立即脱下外套,找到了一件白色的大T恤,上面印着“宜人”两个字。

他的表演很精彩,观众看得很舒服。

赖声川多次在接受媒体采访时表示,“世界上没有任何一个地方比台湾拥有更多的创作自由空间”。

他们拆解了世界名著,插入了反映当时台湾社会问题的新主题。赖声川负责社交活动,李立群负责内部排练和演出。

这段愉快的合作持续了11年,这是属于他们的20世纪80年代和1990年代。

但分离终究是不可避免的。

1995年,赖声川坚持接拍一部600集的电视剧,上午总结新闻时事,下午排练演员,晚上8点直播

李立群坚决反对。这样的强度只会毁掉演员。

争执无果,李立群将自己的全部股份卖给了赖声川,并在打拼了11年后离开了表演工作室。

这里凝聚着他表演最旺盛时期的心血。 《那一夜我们谈相声》的手稿被李立群精心保存至今。

《那一夜,我们聊相声》手稿

七大危机

李立群选择去中国大陆拍摄电视剧。

随着《新龙门客栈》中的魏忠贤和《田教授的二十八个保姆》刚刚打开内地的知名度,中年危机也如期而至。

1998年,金融危机席卷亚洲。

李立群相当于700万多元的投资一夜之间就化为乌有,几乎破产了。

原本打算在山间小屋里放箭养鸡的日子落空了。

妻子林丽琴说:“算了,丽群,我们重新开始吧。”

一句简单的鼓励的话,往往可以让一个失意的中年男子重新燃起斗志。

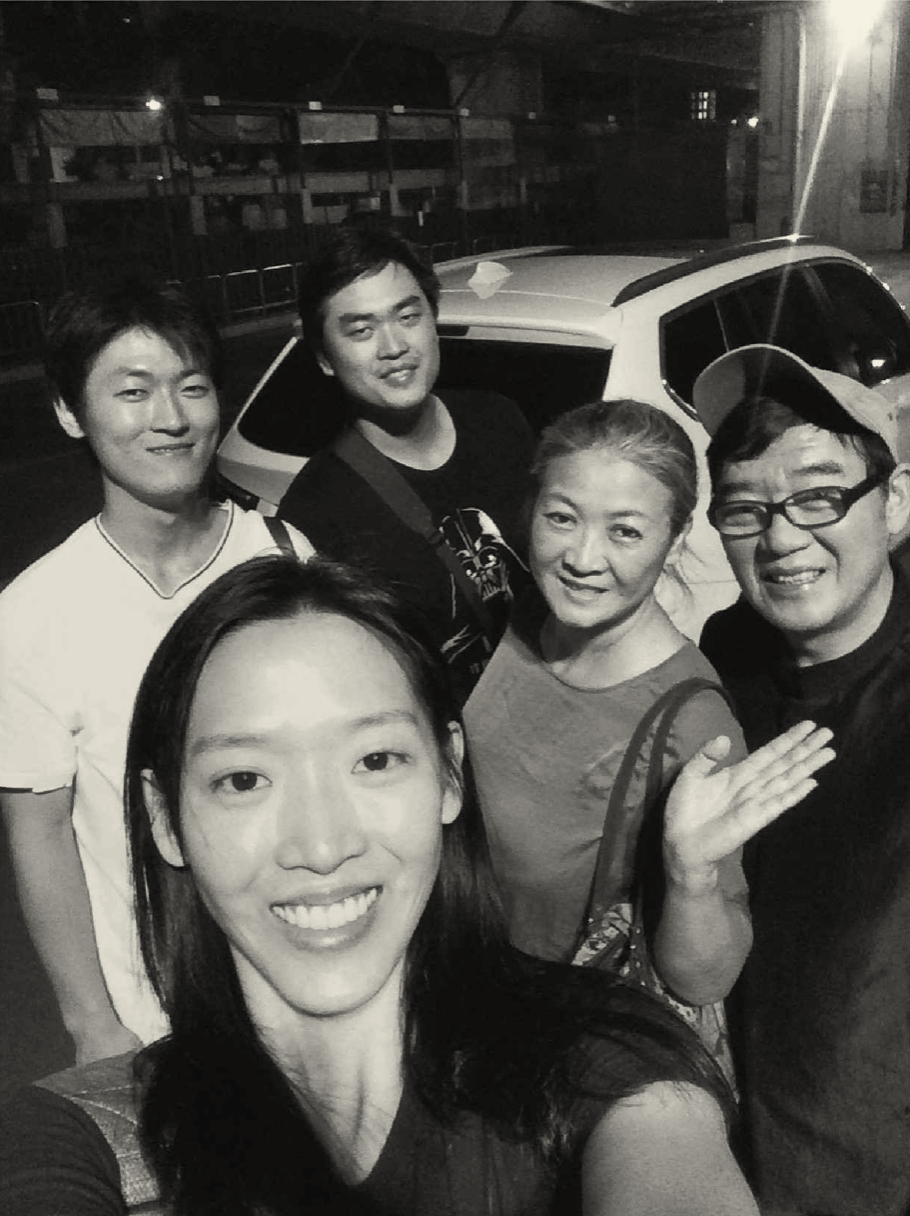

李立群家人

返回大陆后,李立群进入疯狂拍戏模式,根本不选择任何角色。不管是男一号还是八号,只要谈好价钱,他就接戏。

最疯狂的2012年和2013年,他共上映了14部电视剧。

正是这种对事业的热爱,让他后半生在海上经营船只时,过上了船长和大副的生活。

李国秀的人生危机随后而来。

评风表演班在20世纪90年代后逐渐走上正轨。在除了国立美术馆之外没有其他像样的演出场地的台湾,屏风成为第一个正式聘请演员并支付稳定工资的演出团体。

进入21世纪,平芬于2000年推出新剧《不可思议的国度》。

李国秀的表演体系非常成熟。他希望这部剧能够将冯峰推向事业的另一个高峰。

打击来得很突然。

2001年,震惊世界的9月11日事件,台湾也遭受了特大台风的影响。开演前一个月,票房仅售出不到30%。

此时,Screen的损失已达新台币400万元。如果坚持低票房拍完,损失高达900万元新台币,难以承受。

李国修无力承担,最终取消了演出。

妻子王悦放弃了自己的事业,全身心投入到荧屏经营中。她竭尽全力减少开支,扩大票房收入。屏幕还活着。

随后几年,李国秀创作了以母亲为原型的传记作品《女儿红》和根据自己童年故事创作的《六一帮》。

国共内战后,外省人移居台湾的经历再次成为创作母题。

他一直试图描绘动荡时期个体的岌岌可危的命运,试图缓解当时台湾居民的身份困境。

他相信身为鞋匠的父亲生前经常告诉他的话:“一生只要做好一件事,功德就圆满了。”

戏剧成了他的生活。

虽然他的作品不断获奖,但糟糕的票房成绩总是给生活带来困难。

庆幸的是,李国秀的信仰支撑着他度过了人生中的这些尴尬时刻。

直到坏消息传来的那一天,他才觉得自己的功德圆满了。

告别八

2011年春末,李立群、李国秀、赖声川偶然来到上海参加戏剧谷活动。

席间,李立群瞥见了留着长发的赖声川和总喜欢把自己瘦弱的身材藏在宽松衣服里的李国修。

他走到李国修面前,没有多余的寒暄,“国修,来吧,我们和斯坦(赖声川的英文名)合影吧。”

“好的。”李国秀干脆地答应了。

他们已经十几年没有见面了,也许从来没有想过再次见面。

李立群拉着李国修的手,朝十多米外的赖胜川走去。他转过头,眼里涌出湿热的泪水,雾气模糊了他的眼镜。李立群不敢擦,生怕李国秀看到他的狼狈。

面对镜头,三人似乎看向不同的方向。他们的笑容更像是礼貌的微笑,看上去端庄而从容,没有二十多年前的那种叛逆和不屑的眼神。

此时,李国秀患有大肠癌,尽管积极治疗,但病情仍无法得到遏制。

这次会面后,三人又回到了各自忙碌的活动中。

二十多年前,他们还充满着创作的激情和渴望,而现在,他们三人却都两鬓如霜。他们曾经是那么意气风发。在上海,过去的几十年仿佛就在昨天。

李立群回忆起《暗恋桃花源》中的台词:上海那么大,我们可以在一起,但台北这么小,难倒了我们。

2013年,李国修去世,享年58岁。

李立群因在大陆拍戏而未能送行,媒体也没有报道赖声川的反应。

一年后,李国秀遗孀王悦宣布银幕表演班无限期停止演出。

银幕为台湾戏剧表演树立了标杆,但现在这个标杆已经失去了灵魂。

赖声川的女儿嫁给了不丹王子,李立群并没有收到昔日好友的邀请。

随后几年,赖声川不断推出作品,并将《那一夜,我们聊相声》收录在他的作品集中。

李国秀昔日好友冯光远批评赖声川抄袭其作品。李立群回应称,该剧是当时他们三人共同创作的。

赖声川无视这些声音,继续创新自己的戏剧形式。

《金银岛村》是赖声川2008年的作品。它讲述了三个家庭别无选择,只能买房子的故事。人物依然聚焦于外省台湾人跨代的生活变迁。

林青霞读后深受感动。她时而感伤,时而快乐,时而大笑,时而哭泣。眼泪还没干她就笑了,笑之前又哭了。

2015年,赖尚朱恩(Lai Shengchuan)在上海Xuhui区的大都会市开设了“上海剧院”,可容纳600多人。

前表演研讨会上的所有经典舞台都向上海的观众展示。

当被问及他是否会创作与上海有关的主题作品时,赖尚朱安回答:这项工作必须超越该地区并大大。它的位置是上海,但其问题应该是全球性的。

与戏剧是否应该全球相比,似乎刚庆祝自己的70岁生日的李·利昆(Li Liqun)更加关心他的炸oike脚,猪肉饺子和他在上海日落中赤着毛的大前门。

我不知道在锁定后结束了生命之后,他会经过大都市的上海剧院,以及他们对1980年代的共同斗争和台北的记忆仍然会泛滥成灾。