老板思维与打工者思维对比:时间、社交与个人成长的高效策略

当我们谈论“老板思维”时,我们不得不将其与“工人思维”进行比较。我认为这两种思维最大的区别在于看待问题的深度和广度。

所谓老板思维,并不是说你有这些思维就可以当老板,而是你可以像老板一样思考,从更高层次的角度分析问题,实现高效成长。无论是个人成长还是事业成长。

这次我们从时间、社会和个人三个方面来谈谈“老板心态”。我保证你看了绝对不会后悔。

输入下面的文字。

对待时间:成本效益思维

你一定听过这句话:

“年轻的时候,你没有钱,没有背景,没有资源,但你有的是时间。”

确实如此,但这并不意味着你有更多的时间就可以浪费。

就好像你现在手上有100万,但是买个2万元的包你也不觉得不舒服。但如果你一直买2万、3万、4万,久而久之,当你只剩下10万的时候,你回头一看就会发现问题。

因为你花了90万买了一堆对提升能力没有用的东西。更可怕的是,一旦开始,你就会越来越上瘾。即使最后只剩下10万元,你也会毫不犹豫地继续购买。

时间也是如此。

当你年轻的时候,你手里有很多时间。但如果你在半年内换了三四次工作只是为了探索自己的兴趣,那么你总会有一个间隔年。如果你一两年回来,你还没有学到什么技能,你就得靠父母养活你。或者你只是下班后去喝酒和跳舞放松一周。三四次不重复取样。

表面上看,生活似乎很充实、很丰富,但实际上,从时间投入产出比来看,你得到的只是一堆无用的鸡汤和朋友圈里的漂亮照片。

为什么我应该第一个提出这个问题?因为我看到太多的年轻人就这样变得无用,这实在是太可惜了。

这里的关键症结在于缺乏成本效益思维。

每次投入时间去做一件事之前,一定要提前评估一下投入产出比。即使你无法准确估计一个值输出数量,你仍然需要对一个上限和下限有一个大概的了解。这就是成本效益思维。

是的,年轻的时候你有很多时间,但是你每次花时间的时候,都不考虑效果。我总觉得“时间多没关系”。

在二十出头的时候开始这个习惯,它会伴随你很多年。就像当你手里有100万的时候,你觉得花2万买个包没什么大不了的。但当你二十多岁的时候,你的生活是“丰富多彩”的,但你的工作能力还停留在原来的水平,你的生活观还停留在学生时代。另一方面,其他同龄人在不知不觉中已经远远超过了我。

如果说,22岁到27岁的前五年是人生关键的成长准备期。然后将这五年以“时间账本”的形式展现出来,你就会知道之前浪费的时间有多么可惜。

所谓时间台账,就是将过去一段时间的所有活动按照类别进行统计,就像现金台账一样。这是一种直观地审视你的时间投入产出比的方法。

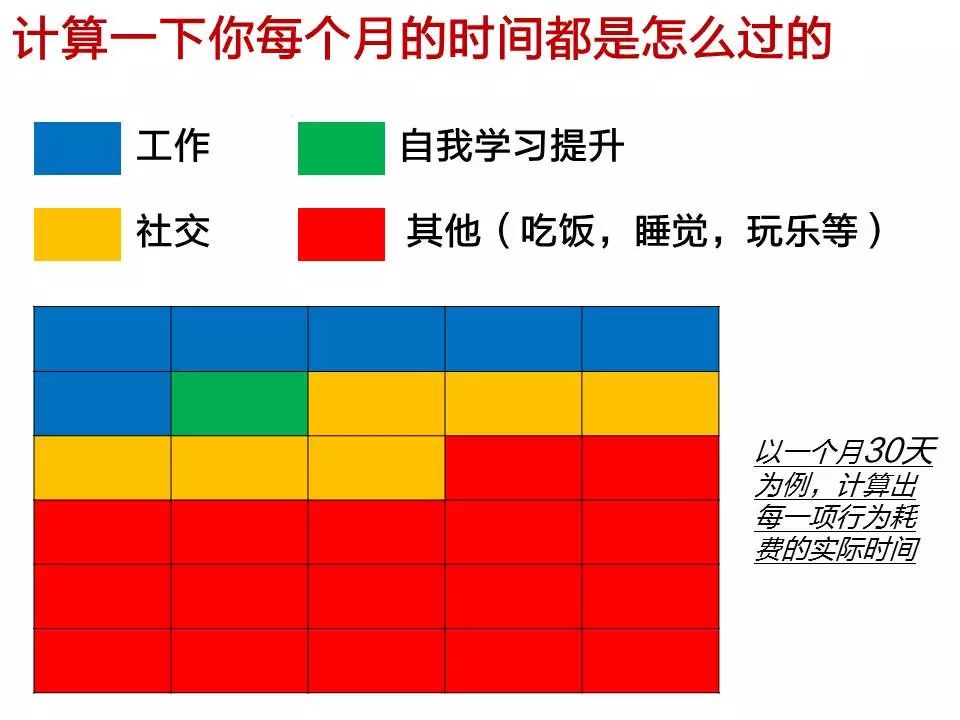

比如下图中,我把一个月分为四种行为(为了方便画图,以一个月30天为例,每个格子代表一天),然后计算每个行为投入的时间。这时候你会发现很多以前没有想到的现象。

例如,我似乎每月工作22天,每天工作8小时。但实际上,每天全力工作的时间只有6个小时左右,所以就是22×6=132个小时,也就是差不多6天的认真工作。

再比如,我每天在工作之余分配2个小时来学习技能,但实际上,玩手机就占用了这2个小时中的1个多小时,而真正专心学习的时间只有1个小时。那么1 x 30=30个小时,也就是每个月几乎只有一天的时间来学习。

当我们用这个方法来审视我们的时间使用情况时,我们可以发现我们的效率和成本效益比。

你不妨用这个方法来统计过去所花费的时间,制作自己的“时间账本”。从一个月,到一年,再到五年,统计一下你一定会发现有趣的事情。你越早了解如何有效地利用时间,就越容易控制它而不是被它困住。

那么一旦你知道了自己如何利用时间,如何才能提高时间的成本效益比呢?

以下三个关键问题可以帮助您理清思路:

1. 投入时间来做这件事我能得到什么?

2. 我得到的东西值得我投入时间吗?

3. 这些收获会对我未来的生活产生哪些短期和长期影响?

比如说,每次换工作你有什么收获?花了这么长时间研究如何跳槽,现阶段合适吗?

例如,你的间隔年经历如何帮助你成长?它是否改变了你的生活态度,改变了你为人处事的方式,或者只是花父母的钱出去玩?

再比如喝酒、跳舞、打游戏,这些是让你身心放松,还是让你逐渐沉迷于享乐?通过这些,你有没有培养出控制自己的能力,让自己能够过着轻松自在的生活,而不是被欲望所主宰?

将投入的时间与预期的未来收益进行比较,然后问自己是否值得,而不仅仅是思考。这是对待时间的成熟方式。

对待社交互动:利用思维

“杠杆”是一个金融术语,其作用是利用外部资金来放大自己的投资效果。

“杠杆”最常见的例子是贷款买房。

比如你现在有100万现金,你可以再向银行借200万,买一套价值300万的房子。这是用200万的杠杆来杠杆价值300万的房产。

当你在市场好的时候卖掉房子,扣除手续费税费后,你得到500万,然后偿还银行的200万本金和利息,实际上你手头有近300万。

经过这个过程,你用100万的成本,加上200万的杠杆,最终获得300万的利润。这就是杠杆的作用。

这种思维在人际交往中同样有效。

大家一定听说过一个非常熟悉的词,叫“人情债”。为什么会有“债”这个词呢?因为恩惠是必须要回报的。

当你向别人寻求帮助时,你实际上是在给自己施加影响力。如何利用你给自己增加的“杠杆”,或者更准确地说,如何投资?这里面有很多学问。

比如,很多人年轻的时候,都想结识有权势的人,以为这样就能登上顶峰。但事实上,你很难认识真正的大人物。因为你没有他的眼光和地位,你们的价值层次不匹配,根本无法在一起交谈。即使你们有幸认识,如果你们最多交换一张名片,对方一转身就会忘记你是谁。

相反,那些充满成长潜力的同龄人,现在和你是同一个班级的。这种人最值得你“杠杆”投资。

我的一个工作了25年的朋友S给我讲了这样一个故事。

S大学毕业后进入一家广告公司,服务于一家国际知名快速消费品品牌。当时联系S的客户也是一位刚毕业的年轻人。 S觉得工作中和这个客户的合作非常好,也很容易交谈,所以他花了很多时间来服务好客户。

为了更好地完成工作,S常常付出超出工作范围的努力。她会主动帮助客户解决更多问题。

比如一场线下活动,她显然只负责一小部分内容。但为了保证活动的整体质量,她会花时间研究活动流程,甚至会向其他前辈的解决方案学习他们的经验,然后反过来告诉客户如何做得更好。

这就是给自己“杠杆”。而S的努力也得到了客户的赞赏。来来回回久了,这两个天南地北的年轻人居然成了好朋友。

20多年后,S的客户现在是另一家国际知名公司在中国的CMO(首席营销官),他们的友谊一直维持至今。不用说,这段关系给S带来的好处不言而喻。

这个故事给了我很多启发。

与其竭尽全力结识大佬,不如找出那些你认为有前途的同行,然后积极“加杠杆”,投资与他们的友谊。

这个时候的沟通是最平等的。因为我们之间的阶级地位没有太大的差别,对世界的认识也差不多,所以最容易说话。

而对方很可能和你处于同一过渡期,需要帮助。只要真心相待,哪怕你做了一些超出自己能力范围的事情来帮助他,对方也一定会记住的。

这种关系远比吃饭喝酒时交换名片所形成的所谓“网络”要好得多。

这个时候我们唯一需要学习的就是如何看待人。看看他的性格、他的能力、他的价值观,然后判断你是否想“利用”这段关系。

因此,转变方向,投资于你的同行。如果你有慧眼识人,收获就不会令你失望。

善待自己:抗风险思维

抗风险思维就是让自己处于居安思危的状态。

哪怕现在一切都很顺利,你还是需要给自己留点精力,想想如果眼前的一切都消失了,你该怎么办。

越接近趋势,就越要警惕变化。因为爬得越高,摔得就越惨。

我和身边一些生意非常成功的朋友聊天,发现他们都有一个共同点,那就是随时准备破产。

这并不意味着他们真的会破产,但他们会时刻提醒自己“留一手”,以应对未来的风险。

这些风险可能是政策的突然变化、现金流的中断、竞争对手的偷袭、供应商的倒戈,甚至是公司内部的问题。对于未来可能发生的这些事情,必须提前制定相应的对策。

有时这种想法可以拯救生命。但很多人还没有意识到这一点。

举个例子。如今,媒体大力宣扬享乐主义和消费升级。在经济低迷时期,“口红效应”变得越来越明显。人们热衷于通过无节制的消费来获得短期的舒适,而忽视了长期的变化。

很多年轻人宁愿透支信用卡去买新手机,与老板意见不合就提出辞职。但他们却没有想过,如果花了很多钱还是赚不到钱,他们该怎么办。贸然辞职后,如果三个月内还没有找到新工作,接下来的生活会怎样?

这些都是未来潜在的风险。没有事先计划就贸然行动是非常不成熟的。

我见过很多人手里拿着N张信用卡,正在尝试修复旧墙。还有一些人因为各种奇怪的原因辞职。甚至“与老板的生肖不合”也能成为他辞职的理由。

你认为这些年轻人有前瞻性吗?如果这叫领先的话,我宁愿我的思想落后一点,保守一点。因为他们最终的结果往往是风险越来越大,欠的钱越来越多,工作越来越难找。

他们没有任何可以抵御风险的东西,也不关心未来的变化,只关心现在。

能够承受风险、其价值不会随着时间而改变、但可以在任何环境中找到自己位置的东西。

比如,无论走到哪里都能谋生的专业技能,对时势变化的敏锐洞察力和把握能力,或者牢固的互惠互利关系。

这些都是任何时代都有市场需求的价值观。只有把握永恒的事物,才能从容应对瞬息万变的环境。

那么我们如何培养抗风险心态呢?只要记住:

您做出的任何决定或行动都将伴随风险。

不要只看眼前的好处,多想想背后的门道。中国有句俗话:“福祸相依”。顺境时要谦虚谨慎,不要得意忘形。

今天就这样。最后简单总结一下,可以学习的“老板思维”有以下三种:

1、对待时间:成本效益思维;

2、对待社交:杠杆思维;

3.善待自己:抗风险思维;

为什么说这三种“老板思维”很重要?

因为时间是你最宝贵的资源,而社交网络是你发挥更大事业的支点。只有居安思危,才能未雨绸缪,在变局到来时逆流而上。

如果你能做到以上几点,你就不再是一个一直在工作的人了。拥有“老板心态”并不一定意味着你需要成为老板,但它确实能让你像老板一样思考并更快成长。

请大家多多鼓励=)

#你有“老板心态”吗#

欢迎“创业者”加入“创业交流群”

一起来聊聊吧~▼