生活方式品牌的现状与挑战:价值逻辑与用户群体的深度解析

生活方式是一件非常神秘的事情。

神秘的是我们可以确定它的值,但我们始终无法具体解释它。它还对相关概念持怀疑态度,例如生活方式品牌。

三四年前,生活方式品牌会比现在吸引更多的讨论和支持。如果它们流行起来,流行起来,我们很可能会用消费来投票。但现在……不仅品牌被提及的次数减少了,行业讨论也或多或少地变得讽刺和批评。

也就是说,产品价格虚高,似乎是在割韭菜。换句话说,品牌所倡导的生活方式是徒劳的,而不仅仅是“形式大于内容”。很可能价值逻辑没有被舍入。 A和B所倡导的生活方式有何本质区别?为什么用户组总是重叠?

这是否意味着不同的生活方式指向共同的想象力?这个想象具体是什么呢?

另外,无论是生活方式还是终极想象,如果此时此刻谈论,似乎有点脱离时事吧?

那么,为什么逻辑上遵循生活方式价值观的品牌在今天继续讲述故事时不会显得过于自负呢?

1.生活方式,满足自我叙事的另一种方式

先说一下个人的看法:提到生活方式,和我这一年来在cue中反复体验到的放松的感觉很相似。缺乏因此被强调,但盲目模仿却显得更加空洞。

本来应该是理所当然的结果,却是作为一种形式学会的,一种社交技能,似乎是达到了1234点之后才掌握的。绿色有机生活是一种生活方式,艺术生活是另一种生活方式。轻户外、极简、无性别都可以接受……也可以是由某项活动引起的,比如咖啡生活方式、骑行、网球、茶……

似乎一切都可以纳入生活方式。品牌所倡导的生活方式散落各处,难免含义不清。

在正式结合品牌案例之前,我想问:我们为什么需要一种生活方式?为什么三四年前,生活方式相关的概念会成为一种趋势?

因为您搭上了新的消费热潮?因为经济还不错,人们的口袋不空,消费信心高?这些都是原因,但是深入一点呢?

马晓波曾在一次演讲中提到:

中国人生活方式的重构是一个非常有趣的话题。中国人的生活方式确实与欧美、日本不同。有什么区别?因为我们经历了太多的断层,每一次社会的调整和进化都会给我们的生活方式带来断层。

我发现了一个问题。 70、80后的父母没有办法教我们如何生活。相反,我们教导他们,妈妈,你应该用支付宝支付,不要相信朋友圈里的谣言,疫情期间要戴口罩。

他在演讲中将中国人的生活方式结构化地纳入到经济发展的讨论中。这种纵向的、更具历史发展的视角和房地产经济的视角是可以相辅相成的。

比如小到一个购物中心,它都会用特定的业态来构建城市生活。它可以像房地产开发一样大,连接各种医疗和学校资源,以提高该地区的生活质量。然后到社区、地区、城市......

总之,经济发展会影响特定的生活方式,某个商业主体也可以通过塑造高价值的生活方式来促进该地区的经济活力。生活方式既可以是成长的结果,也可以是推动成长的力量。

三十年的经济快速发展,加上最近十年的惯性增长。半个世纪以来,大众的生活方式跟不上经济的快速发展,生活节奏跟不上经济的速度。再加上太多的外在文化影响和观念重塑,群体生活方式的形成面临太多变数。

有几代人决心抛弃旧时代、告别过时的生活方式,却未能形成现在的人生观。

朴树在《NEW BOY》中唱:我想把自己收拾干净,把旧东西都卖掉

让讨论更具体一些:生活方式对个人意味着什么,它满足什么需求?

自述。通过生活方式,个人可以完成作为社会人的多重角色的综合叙述:

虽然生活方式的自我叙述有一定的局限性,但它可以兼顾个体的多样性,反映现代人的不同侧面——社会人、经济人、自然人。

从这个角度来看,就不难理解为什么清晰的生活方式能够作为社交货币迅速流通。

因为生活方式蕴含着让个体实现相互价值认同和身份认同的最大公约数。

2、阿那亚与野兽派,殊途同归的两个经典代表

阿那亚一词源自梵语阿拉诺,意思是“世界上安静的地方”,一个你可以找到自己的地方。

阿那亚,位于秦皇岛黄金海岸的海滨社区,创立于2013年,是一个拥有优美自然环境和人文空间、深厚情感价值和崇高精神内涵的生活方式品牌。阿那亚提出了“生活可以更美好”的品牌号召,并推出了一系列与美好生活相关的社区实践。

这段话出自《阿那亚品牌手册》,阐释了阿那亚作为生活方式品牌的价值逻辑:是社区化的实践,其生活方式是通过房地产经济的力量从底层推动的。

相比之下,野兽派就像另一个极端。

这个以艺术学校命名的品牌从一开始就将自己的价值放在了艺术上。艺术是一种美,一种思想,一种观念,自然也可以是一种生活方式。

野兽派花卉是插花,是具有完整表现力的作品,其计量单位是一件、一件,而不是简单的一束。品牌一直强调插花背后有一个故事,它可以源自创作者,也可以由使用者定制。

当艺术生活方式的价值逻辑能够用花朵来诠释时,品牌将更容易传播到更多品类。

正如阿纳尼亚对“进行社区实践”的自我描述一样,野兽派就是“进行艺术美的实践”。

一种极其“务实”,一种极其“宗教”,一种呈现出房地产经济带动的生活面貌,另一种逐渐让模糊的概念具体化、有形。一是从“形而上”出发,二是扎根于“形而上”。最终,两人通过不同的路径到达了同一个目的地,让生活方式的价值逻辑在彼此的起点闭合。

阿那亚从房地产开发商,演变为“更美好生活”的代言人;野兽派将商业从“一朵花的想象”转变为更多品类,产品涵盖生活的方方面面。

当然,这两个商业故事还没有结束。

从实践的角度来看,阿那亚的社区属性在商业场景中更为有效。社区吸引游客、品牌和商业资源落户或举办活动。小区内的房主并不将这里视为永久居住地。他们可能会在这里度假,偶尔也会将该房产用作住宿加早餐旅馆。

对于每个人来说,阿那亚社区本身以及这里所倡导的“美好生活”都是生活之外的片刻寄托。阿那亚是一座与日常生活平行的岛屿。它的社群并不平凡,它所象征的美好生活也是漫长人生中令人震撼的时刻。

而且这些好东西都有明码标价。那么我们还能说生活方式品牌的价值是虚构的、神秘的吗?

窦唯超健《恋静》演唱会

时代的泪水,你是窦唯

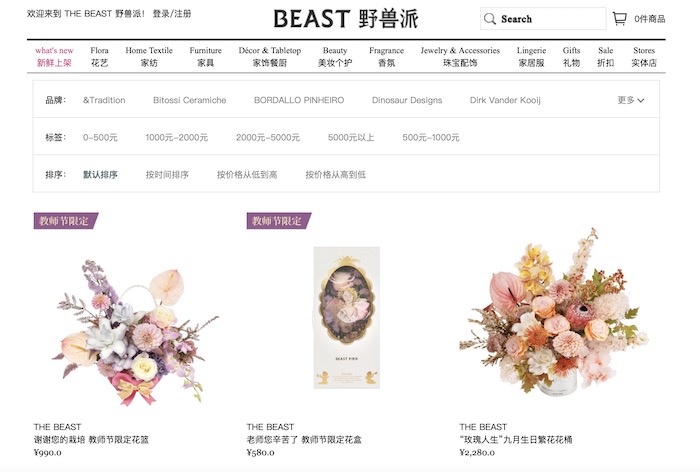

我们来看看野兽派。野兽派从一开始就将送礼和纪念品作为其核心消费场景。该品牌也因黄晓明与angelababy的世纪婚礼而一炮而红。更多人知道了这个千元花艺品牌,并感叹:原来鲜花也可以当奢侈品卖!

事实上,野兽派的市场逻辑并不是单方面把鲜花当作奢侈品来卖,而是为“花艺+艺术生活”的定义组合寻找更具附加值的送礼场景。这样,送礼者和受礼者也会反过来赋予产品价值。 “粗野主义=奢侈品”的概念是由品牌和用户双向定义的。

在确立了奢侈品/轻奢的定位后,粗野主义拓展出的更多品类也承担起了纪念品的角色。比如香水、家居厨具、艺术家合作系列等。同样,关下也在走这条路。因此,有媒体说冠下本质上是一个礼品品牌,这是有道理的。

每一次购买的生活方式、每一份赠送的礼物以及发出的每张照片都有明确的价格。在这个过程中,品牌是价值的构建者和命名者。它解决的不是需求问题,而是价值问题。

3.来自东方的野兽和Gaga,东西方生活方式的不完整样本

如果生活方式品牌能够如此全面地解释自己的价值逻辑,大家就不会像德云社的观众那样发声了。

这里可以参考东方猛兽创始人何一的观点:

我对“生活方式”这四个字感到敬畏。你不需要有文化意图和好看的风格才能成为一个生活方式品牌。

生活方式的关键在于对“什么是美好生活”提出系统的看法和选择依据。这是一个长期的项目,东方野兽还处于探索阶段。

何毅对于生活方式品牌的理解是相对内敛和客观的。而在何一看来,来自东方的猛兽可以代表东方文化中的一种生活方式。

这很有趣。草本护肤品牌如何谈论生活方式?

在何艺的分享中,她从西方学习了“从文化角度做生意”的理念,并产生了做一个能够表达东方文化的品牌的想法。当她具体接触这个行业时,中国本土草药让何怡感到惊讶,也给了她商业灵感。

何毅:

美容护肤是一个非常有趣的类别。一方面是理性的,要求看得见的效果;另一方面,它也是感性的,需要审美感受和认知的表达……

在我看来,护肤是一种自我护理。

何一挖掘了比护肤更深层的用户心理。她不仅想问如何变得美丽,还想问女人为什么想变得更美丽。就这样,专注于草本护肤的东方野兽,用特定的解决方案进入了“东方生活方式”的语境。

当然,《东方野兽》的生活方式价值逻辑尚未被完全理解。最大的差距就是护肤场景过于单一。即使有原料产地的叙述和护肤品使用者的主观表达,也不足以支撑生活方式的叙述。

我们来看一个生活方式比较西化的品牌,Gaga。

可能有朋友已经到店打卡了。这个诞生于深圳的生活方式餐饮品牌已在全国开设了100多家门店。

其代表品类鲜果茶堪比鸡尾酒,曾一度是销量第一。第一批用户也将gaga作为下午茶休闲的场所。此后,人们在餐食零食上的付费越来越高,消费场景越来越丰富,用户画像也越来越清晰和集中,Gaga也越来越符合一个生活方式品牌应有的样子。

创始人冯敏表示,当初创立gaga时,她希望在城市中打造第三个空间。其实这个经营理念并不新鲜,但冯敏用了一个非常具体的模式——《老友记》中的 Central Perk 咖啡馆:

咖啡馆其实并不一定意味着咖啡店,甚至不一定意味着喝咖啡。 Cafe代表着一种轻松的生活方式,是城市中的一个聚会点,就像《老友记》中的Central Perk Cafe一样,大家可以随时相聚。

冯敏的想法和何毅的逻辑很相似。她不仅在思考如何建造第三空间,还在思考人们为什么需要这个第三空间、为什么依赖它。

所以,尽管主打西餐和精致早午餐,Gaga的价格并不贵。人均价格不到200元,可以满足中产阶级一人用餐、朋友闺蜜用餐、家庭聚餐、精致商务餐等不同场景。丰富的产品线包括餐食、小吃、沙拉碗、甜点和饮料,几乎全天候供应。

“当你想不出去哪里的时候,就去gaga吧。”

此外,冯敏还为gaga赋予了三个关键词:冷静、轻松、聪明。这三个关键词不仅指用户的人口统计特征,还描述了用户对Gaga的体验。当然,它们也能体现出Gaga具有生活方式品牌同样的属性。

对于Gaga店来说,空间布局大于设计痕迹。该空间注重内容而不是盲目的结构。绿植很多,餐具和摆盘也比较实用,不会给食客带来额外的用餐压力。 Gaga在中国饮食习惯和西餐之间找到了平衡点,探索可以分享的西餐和可以狼吞虎咽的早午餐。

结合冯敏提到的Central Perk Cafe的概念原型,我们可以看到Gaga其实找到了一个时刻,一个时刻。

特定的餐饮休闲场景,承载着食客更强烈的情感和更高的期望。当用户满意时,他或她会不自觉地将消费体验融入到发生的场景中。他回忆起来,不仅是食物好吃、饮料好喝,而且是一次很棒、很愉快的经历。

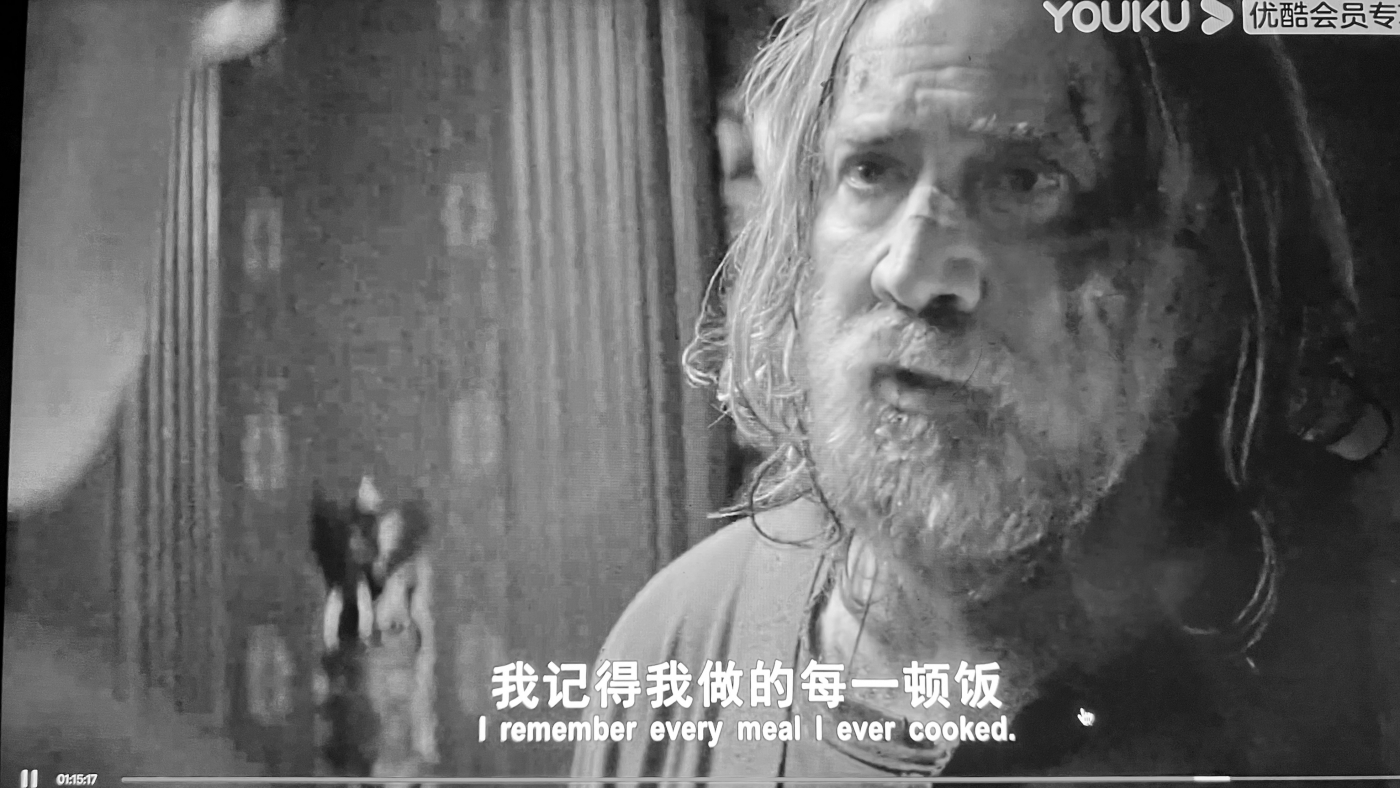

我记得看过一部关于厨师的纪录片。厨师说他记得自己做的每一顿饭。因为他对每个食客都记得餐厅里发生的事情。总体思路如下:

想想看,为什么一个家庭、一对朋友、一对情侣或一个人会选择去米其林星级餐厅用餐?那顿饭是一件重要的事情,必须谨慎对待。

然而,既然是瞬间,那就是瞬间的。换句话说,gaga呈现的是它所代表的生活方式的一个方面和一个片段,其生活方式叙事也有一定的局限性。

4.生活方式能解决所有营销问题吗?

“这样看来,生活方式品牌似乎就不那么神秘和虚假了。”

如果你已经有这个想法,我劝你暂时忍住,狠一点。再看几个案例。

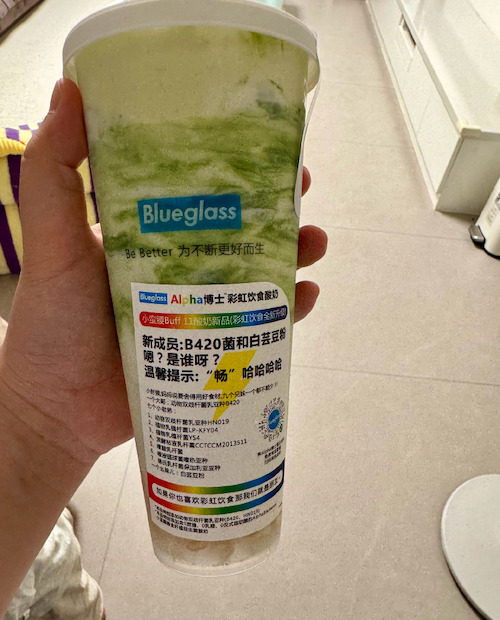

酸奶中的东方无敌蓝玻璃,可以美容瘦身,还可以调节男性功能。单价可以卖到近50元。先不说功效。光看复杂的成分表就会吓跑怀疑者。

虽然现在看起来像是一个网红品牌,但在2019年之前,其实还是相当小众的。当时它的名字叫爱情酸奶,还有一个藏语名字“阿丘拉嘎嘎”,意思是“我喜欢你”。该品牌最初想以此来定位自己纯正高品质的酸奶。

2019年第一款胶原蛋白酸奶

该产品没有像现在那么多的功能成分。加上一些健康的麦片、水果、巧克力等,看起来更像是一个高档酸奶碗。直到2019年,Blueglass推出了首款胶原蛋白酸奶。从此一发不可收拾,走上了酸奶+功能性配料的爆炸性改革路线。

最近火爆的产品——张的成分复杂到你一口气读不完

3000亿活性益生菌加上西梅和白芸豆应该是长期呆在厕所的趋势

近日,该品牌向大家介绍了彩虹饮食理念。所谓彩虹饮食,与我们传统的五色饮食理念非常接近。借此,Blueglass找到了产品功能的另一个叙事点,强化了健康标签。

Blueglass倡导的美好生活方式,落于一杯酸奶,也落于健康话题。品牌还联动雅诗兰黛、燕之物、lululemon等更多健康爱美品牌,积极参与更多骑行、跑步、瑜伽等活动。

不表达个人喜好,我们可以从Blueglass看到很多类似的生活方式品牌。

他们在各自的类别中拥有更高的定位。相对而言,产品和品牌更具社交性,可以作为社交货币在特定圈层传播。品牌关于生活方式的叙事逻辑往往表现为围绕产品消费场景的一系列延伸,拓展用户想象,提升体验价值。比如咖啡品牌生活方式、内衣品牌生活方式……

在这个逻辑下,同一品类的不同品牌处于明显的竞争关系,生活方式只是在一定意义上为品牌背书。本质上,品牌仍在进行品类之争。

对于一个典型的生活方式品牌来说,它的竞争对手并不属于同一类别。另一个与人群重叠、消费场景相似的品牌就是它想要瞄准的目标。比如《关下》就是野兽派。

典型的生活方式品牌的竞争力在于附加了能够代表品类消费之外的生活方式标签。比如无印良品。

5.生活方式品牌从来不是万能药,而是一种选择

答案是不言自明的。我们不能说生活方式品牌无效。生活方式不是营销工具。

所谓无效,大多是因为品牌面临市场寒冬时,很容易暴露其价值逻辑的缺陷。与同品类品牌竞争时,必须直接面对消费者的选择:选A还是选B。

对于品牌来说,市场的机会是公平的,挑战也是公平的。

生活方式品牌也面临威胁。当难以吸引新用户时,现有用户群还会维持这种生活方式吗?消费降级的利剑会不会落在自己身上,落在自己身上到什么程度呢?

不起作用的是整个市场都在受到挑战,而不是某种生活方式,或者是真实的生活方式还是虚假的生活方式。

最后我想问,生活方式品牌能够实现价值逻辑的根本原因是什么?

最有底气谈论生活方式的奢侈品牌无疑是奢侈品牌。在解决价值和身份问题时,奢侈品牌不需要证明自己。当然,它所代表的生活方式完全是另一个档次的。

阿那亚运用了房地产的运营思路。

户外生活方式品牌Noke直接占据#OUTDOOR#标签,提供一站式户外消费服务。

野兽派是一种敢于违背常规思维,利用艺术市场逻辑建立高端定位,进而拓展品类的“奇观”。人们可以质疑野兽派的艺术性,但很难完全否认它所代表的生活方式本身。

Gaga 找到了生活的一部分——庆祝的时刻,消遣的时刻。

来自东方的野兽找到了东方文化生活的放大镜……

关键还是在于品牌能否确认所选择的生活方式的价值。

生活方式可以横向划分,比如户外生活、艺术生活、运动生活……

还可以按照文化来划分,比如东方文化生活、亚文化生活……

坚持特定的概念,例如有机和自然/低碳可持续性、素食主义……

反过来,这些生活方式锚定了相应的人群,有时暗示阶级地位,有时兜售情感理想。买家还希望得到一些价值确认。即使是这种确认,也需要自己付费。即便是这种价值建构,也需要品牌和消费者双方共同完成。