东北野味文化探秘:从狍子到山蘑菇,揭秘东北丰富野味资源与保护现状

本文为《国家人文历史》独家稿件。欢迎读者转发至朋友圈。

本文长约5261字

阅读需求

14分钟

随着COVID-19确诊病例的增加,“游戏”逐渐成为人们关注的话题。

前段时间,一些与“东北游戏”相关的话题也很热闹。在“每根筷子都可以长成一棵树”的东北地区,“游戏”也很多。

东北的“游戏”其实比大家想象的还要丰富。包括已被列为保护动物的狍子、雉鸡等,以及常见的野菜,如山野菜、山菇等。

对于以往的“游戏”,有网友用一句话概括了其目的——大的打不过,小的都是神仙。大的都是凶猛的野兽,比如熊(东北俗称“瞎熊”)。更何况现在还不允许抓他们。在他们面前,谁成为“游戏”,谁就不一定是人;谁成为“游戏”,谁就不一定是人。 “仙儿”涉及民间世俗信仰。 ,东北人不敢对“仙儿”犯错误。

所以,排除一切可能性后,如今东北人的“野味”基本上就只有野菜和蘑菇了。

然而,纵观历史图景,我们可以看到,东北人民确实在很长一段时间内过着“吃头发、喝血”的生活。为什么今天东北人吃的食物一点也不“野”了?

熊:小家伙,来吃我吧!

渔猎:“老东北”的早期生活

如今的东北虽然是我国重要的粮食生产基地,但其农业文明的发展远不如商周时期。有历史学家认为,东北地区存在肃慎、回族、东胡三个基本民族。无论属于哪个氏族,他们基本上都不从事农耕。

原因有三:一是东北自然资源供给能力强。东北森林茂盛,河流众多,野生动物成群出现,鱼类成群洄游。对于古代喜爱狩猎、捕鱼的东北人来说,食物来源基本上不成问题。 ;其次,古代东北虽然地域辽阔,资源丰富,但地广人稀。决策的消耗和要求也很小。人们养成了“吃山吃水”的习惯。他们依靠大自然绰绰有余的恩赐,偶尔采集一些野菜、野果来提高品味,就能满足自己的生存需要;第三,东北漫长的冬季使得生活在这里的人们对肉类和脂肪的需求更大。

苏慎人雕像。肃慎是满族的始祖,以箭闻名。

农业发展缓慢反过来又影响了人们获取食物的方式。当人们发现狩猎和捕鱼可以满足他们的日常需要时,他们自然就不再专注于农业。这种影响一直持续到今天。比如,鄂伦春族,是我国人口最少的民族之一,主要居住在小兴安岭地区,这里生长着茂密的原始森林,有许多珍贵的土特产,栖息着许多珍禽异兽。因此,狩猎成为鄂伦春族的一项重要活动。生活方式。

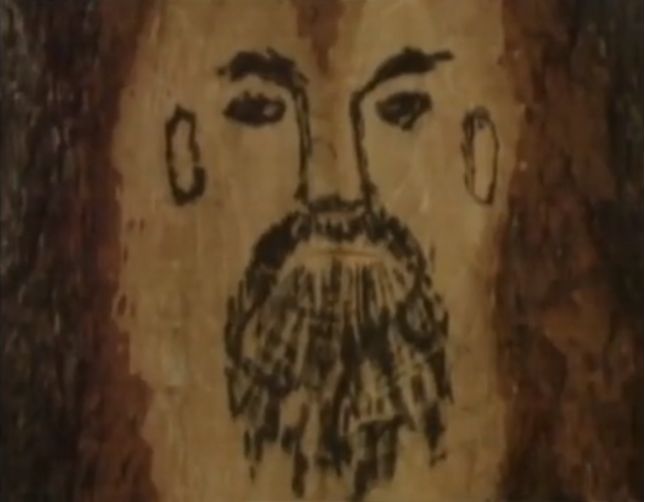

“鄂伦春”一词的意思是“使用驯鹿的人”。世世代代,鄂伦春人依靠枪、马、猎犬生存,在森林中追逐狍子、狍子、梅花鹿、野猪等野生动物。鄂伦春族崇拜山神,认为山神掌管山林中的动植物资源。他们会从一棵大树上砍下一块树皮,在上面雕刻一个老人的脸,跪下向他敬酒,保佑他狩猎丰收。直到上世纪中叶,鄂伦春人的农业才稍有发展,开始过上半农半猎的安居生活。

另一个例子是赫哲族,人口只有5000多人。他们的饮食主要以鱼类、动物和野菜为主。 “食蠹鱼兽皮,行陆行舟”,是赫哲族渔猎生活的真实写照。他们在春季、秋季和冬季捕鱼。夏季捕鱼淡季,渔民们修理渔具,为捕鱼季节的到来做准备。他们的狩猎活动通常是集体进行的,并选出一位“劳德马法”领袖。少则两三人,多则十几人,一般由亲戚朋友组成。居住在松花江流域的赫哲族,主要捕猎鹿及各种细毛动物;生活在乌苏里江流域的赫哲族,除了鹿和细毛动物之外,也是他们主要的狩猎对象;居住在黑龙江下游的赫哲族 赫哲族主要捕猎水貂等细毛动物,兼猎鹿、熊、虎等大型动物。

刻在树上的山神

山林里的动物并不是都可以吃的。一些动物救人的传说,引发了东北地区的一些动物崇拜。例如满族故事《达布苏与梅花鹿女》中,梅花山就是一座精神圣山。动植物也因神山而变得有灵性,体现了满族人民万物有灵信仰中对动植物的崇拜。

萨满教,是以“万物有灵”为核心信仰的多神崇拜宗教,为生活在东北的满族、通古斯族(如满族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族、锡伯族等)人民所信奉。许多动物报恩的故事,也是这种“万物有灵”、“灵魂不朽”信念的变体。因此,控制发展已成为东北人民的默契。

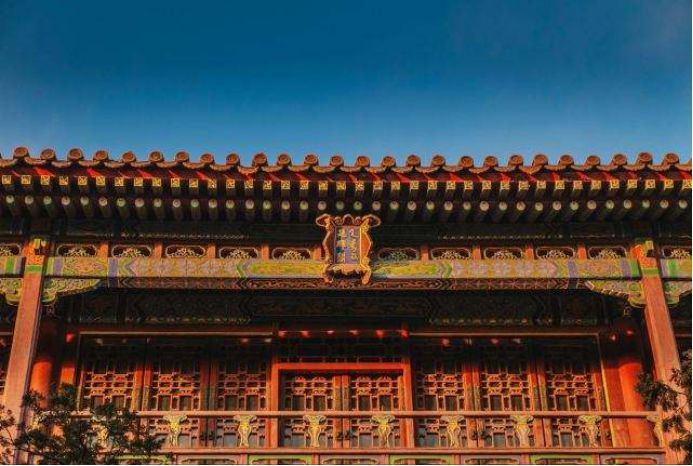

紫禁城延徽阁。 《清宫报告》记载,“相传(延晖)亭内供奉狐仙”

传统习俗的衰落

近代以来,随着民族融合和现代化进程的不断加速,东北地区原有的民风民俗发生了重大变化。

东北历史上一直是“极北苦寒之地”,人口很少迁移。东北的风俗习惯相对固定,不太可能受到影响。

明末清初,东北地区战乱持续了20年。汉人纷纷逃亡。辽河流域的人逃到了关口,东北的人逃到了朝鲜。东北的汉人屈指可数。清朝入关后,近百万人“从龙入关”,人口锐减。清朝担心汉人侵犯自己的家园,所以在康熙年间,颁布禁令,严格管理山海关。虽然因关内饥荒等原因短暂开放了禁令,但流入人口较少,总体而言,禁令政策日趋严格。到了嘉庆八年(1803年),“山海关外不准流民居住”。这导致了东北边防的缺失。直到咸丰十年(1860年),才下令允许部分内陆佃农到吉林耕种土地。从此,放开禁耕,鼓励移民,巩固边疆,振兴关外地区。

200年的禁令期间,清政府不仅保护了“隆兴之地”,也间接保护了东北地区原有的风俗习惯。从当时清政府的土地占用形式来看,东北地区的土地大致可分为官田、旗田和民田。官用土地属于国家所有,包括金山围场、牧场、官村、农田等。严禁开发金山围场、牧场。旗地的所有权属于国家,使用权属于分配土地的旗人。它们不能私下出售给人民。但由于旗人数量少,旗土地的开发极为有限;民田是清朝人民(汉族)所有的土地,是人民的私有财产。老百姓只能耕种私人土地,东北农业发展受到很大限制。

咸丰末年解禁后,大量灾民涌入东北。每年的人口流动量从几万到几十万不等,甚至达到百万。 19世纪,山东、河北等地连年遭受灾害。甚至在禁制期间,也有人铤而走险,闯入关东。这就是“闯关东”的开始。随着禁制政策的废除和清朝统治的瓦解,越来越多的关东多地汉人进入东北,促进了东北的民族融合。

在农业方面,东北少数民族不熟农耕。汉族先进的农耕技术随着人口的传入而广泛传播。少数民族也纷纷效仿农耕,逐渐改变了原有的生产生活方式。在服饰方面,达斡尔族等东北少数民族最初以狍子头为帽,狍皮为衣,赫哲族则以鱼皮为衣。由于汉族移民的影响以及移民中商人的物质流通,他们的服饰也发生了变化,模仿、穿着汉族服装。在饮食方面,“满族人过去以肉或手上的整羊待客”。这显然是游牧民族的饮食习惯。但融入汉族后,他们“影响汉风,奉上精美饭菜”。 、粽子等也逐渐受到少数民族的喜爱。

20世纪30年代,日本侵略东北,对东北少数民族进行压迫、破坏和灭绝。据统计,1930年赫哲族约有1200人,1945年抗日战争胜利后,只剩下约460人。再以鄂温克族为例,由于鄂温克族是一个跨境民族,又与苏联人共同生活在边境地区,日本人非常担心,因此对他们采取了隔离、搬迁等措施。迁徙地的生活环境往往极其恶劣,无水无草。由于物产丰富,牲畜大量死亡,既没有耕地,也没有游牧生产工具,破坏了原有的渔猎生活习惯。

就这样,建国前,东北地区仍然是“地广人稀,遍地沼泽”。今天的“北大仓”,过去叫“北大荒”。位于黑龙江省北部三江平原、黑龙江沿岸。平原和嫩江流域以大片荒凉地区为主。

“北大荒真是荒凉,狍子和狼都在野草不收粮食。”这是当时东北地区发展的写照。 1947年,中国共产党拉开了移民开发这片荒地的序幕,社会主义国营农场的萌芽在这里出现。在这片土地上,诞生了中国最早的国有农场。十万复员官兵的发展进一步推动了这片土地的发展,使其成为中国农业现代化道路的典型代表。相应地,东北地区原有少数民族的生活习惯进一步淡化。

如今,古老的渔猎生活已成为人文景观,吸引着世界各地的游客前来观赏。最典型的就是吉林松原查干湖的冬钓。以前查干湖冬钓是为了生存,现在查干湖冬钓更多的是欣赏价值。

查干湖冬钓。以前,冬钓现场肯定回响着人们奋力拉网的呼喊声,而今天的冬钓现场,回响着网络热词“老铁666”

野菜:追求自然的味道

不吃野生动物,吃野菜、野蘑菇很受欢迎。的确。在东北的山林里,很多土特产都能满足食客的口腹之欲。除了人参、鹿茸等珍稀产品往往很难买到外,山里的野菜、野生菌等接地气的食材也常常可以在市场上看到或自己采摘。他们还做出了许多家喻户晓的东北菜。

挖野菜的习惯自古就有。 《诗经》里有“欲采南山蕨”之说。老百姓对野菜的感情要深得多,因为野菜对他们来说不仅是“菜”,还是荒时的后备粮食、饥荒时的救命粮食。历代官员、文人也对此十分重视。如元代文学家王攀出版了《野菜》,图文并茂地介绍了52种野菜。明太祖之子朱矩曾主持考查各地野菜,编成《救荒本草》一书,绘制并注释了414种植物,以便人们据以查找。到图片。 。在中国传统思想中,野菜有很多药用功能,比如清热解毒、降气化痰等,而且野菜基本不使用农药,自然更加健康。其实,在市场上也能看到野菜、野菌的身影,但或许是因为价格高,或者是因为挖菜可以缓解城市生活的压力,生活在东北的人们还是更喜欢亲自采摘。

东北菜中,以蘑菇炖鸡最为有名。不过,这道菜看似简陋,但选料却很有讲究。蘑菇不是任何超市都能买到的香菇。必须使用榛蘑菇。榛蘑菇生长在针叶树或阔叶树的根部。虽然不是东北特有,但蘑菇炖鸡却让榛蘑菇成为了东北菜中的重要食材,而且由于它们主要分布在长白山冈上山林区浅山区的榛木中,所以也堪称“东北特产”。

另一种东北特产的食用菌是松茸。顾名思义,松茸必须与松树一起生长。它们在我国河北北部和辽宁西北部山区分布最为广泛。松茸可以说是一个彻头彻尾的“游戏”,因为它是极少数无法人工栽培的野生蘑菇之一,吸引了很多人亲自采摘。雨后在阴坡上寻找松根常常可以找到它。与榛蘑菇类似,松蘑菇也主要用于炖汤。这些蘑菇通常在阳光下晒干,然后一一挂起来或放在绳子上,在烹饪前用水浸泡。

红蘑菇,中文名血红铆钉蘑菇,是我国东北地区的另一种野生食用菌。

如果采蘑菇还是麻烦一点,需要选择合适的天气和地点,而且往往找一整天都一无所获,那么采摘野菜就方便多了。一般在春季(由于东北地区幅员辽阔,冬季漫长,各地春季时间不一,笔者所在的辽宁一般在4月中旬左右,黑龙江、吉尔吉斯斯坦则较晚)。雨后可在向阳坡采收,且分布较密集。春天,天气晴朗时,山坡上、沟渠旁,经常可以看到人们用小铲子挖野菜。莎草、婆婆、蕨菜、车前草、马齿苋等野菜都装进了挖出来的。服务员手里的菜篮子。挖野菜时,一般要互相询问哪里人多菜少,哪里人少菜多。选择合适的地方,三五成群的行走,才能收获颇丰。挖野菜的设备也必须齐全。除了上面提到的小铲子和菜篮子外,还必须穿长衣长裤,最好戴帽子——挖野菜是一场持久战,即使是在看似不文明的东北。人们这个时候也懂得保护自己。

对于很多东北孩子来说,当妈妈问:“去年挖菜的小铲子在哪里?为什么找不到?”时,一年一度的挖菜活动即将开始。虽然挖菜常常会带来腰痛,但只要听到朋友说:“你挖的菜怎么这么好啊!”带着旺盛的斗志,忘却伤痛,再次奔赴野菜“战场”。

挖野菜

爱吃泡菜的东北人自然不会放过最天然的野菜蘸酱,比如曲麻菜、卤水……田间的蔬菜一上桌,最原始、最好的方式保留了天然的味道。味道是蘸酱。 。这或许是东北人最“野味”的吃“野味”的方式:拿一碗农村味噌,抓一把野菜,沾两下,放进嘴里。看来你吃的不是野菜,而是大自然和春天的味道。 。野菜的另一种吃法就是包饺子。将野菜洗净切碎,再加点油,再加上一些辅料,就可以做一顿饺子了。这种成本低廉却极其美味的吃法,确实是东北人最喜欢的春天味道。

其实,无论是古人的狩猎捕鱼,还是今天的人们采摘野菜,都蕴含着对自然的敬畏和尊重。古人的敬畏和尊重往往是基于信仰和某些迷信,但却加深了东北人与自然的联系;如今人们的敬畏和尊重更加科学了,黑土地上生长的各种谷物、蔬菜、水果,由于土壤肥沃、味道醇厚,也盛产各种食用家禽、牲畜。长期食用黑土滋养的植物,肉质肥美。山林中的各种野菜、蘑菇、木耳等植物、野味丰富了东北人民的餐桌。相比之下,畜禽提供了充足的营养。动物、野味肉质粗糙,土味较重,不卫生,不为人们所喜爱。

总之,无论古代还是现代,都应该有一个共识,那就是饮食要适量,吃得太多永远不够。

长白山有很多东北特产,如人参、灵芝等。

参考:

高乐才:《近代东北移民研究》,商务印书馆。

陈渠:《中国满族、通古斯语族的动物还债故事研究》,中央民族大学博士论文。

庞喆:《辽宁“仙家”信仰研究——以辽阳市实地考察为中心》,兰州大学硕士学位论文。

魏迪:《东北饮食文化符号的构建与传播》,吉林大学硕士论文。

王晨立:《论中国共产党对北大荒开发建设的领导(1947-1978)》,湘潭大学硕士论文。

吕丽辉:《东北历史对东北饮食文化的影响》、《饮食文化研究》。

霍燎原:《日本在东北沦陷区的民族统治政策》,《社会科学丛书》。

周文汉:《“野菜”文化史:西晋张邯为吃水荠辞官。唐代都市人成群挖野菜》,发表于北京晚报。

央视纪录片:《最后的山神》。

2018年4月1日,新浪微博@大连老石王博文。

部分图片来源于网络

《水果的历史》暖播

足不出户了解历史

果力历史折扣加码

只需9.9元,即可听一个月

国家人文历史杂志

特别历史课

最新的图书指南...

老会员续订可享受折扣

长按下方二维码

将个人历史导师装进口袋

“看着”永远是18岁~