端阳故事图册:清乾隆徐扬绘,展现端阳节民俗活动的精美绢本画册

《端阳故事图》,清乾隆皇帝,徐阳所画,帛,墨,设色,共八页,每页纵20.7厘米,宽18.2厘米。册内收录了乾隆皇帝的各种印章:《乾隆赏》、《三溪堂精鉴印》、《乙子孙》等。

本书每一章都描绘了端午节期间的重要民俗活动,重点介绍了历代各地的风俗习惯。每页均以隶书题画名,并附行书注释,以方便读者进一步了解画作内容。

乾隆皇帝作为满族出身的清朝统治者,把顺应民意、亲民风俗作为治国之本,以稳定朝政。他经常命宫廷画师用写实的绘画手法来表现汉族民间风情。

本画册构图严谨精致,人物飘逸生动,线条刚健流畅,色彩明快淡雅,表现出作者深厚的写实功底和乾隆工整飘逸的笔墨特色。王朝宫廷绘画。

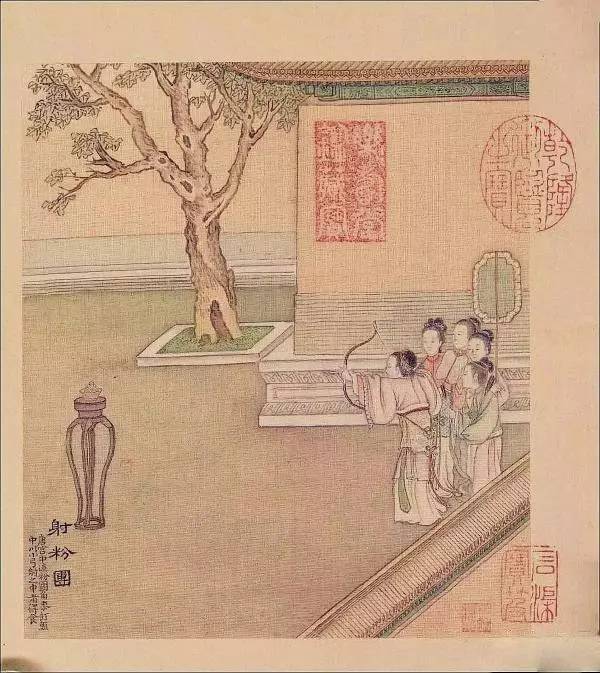

▲《射粉端》,标题:《射粉端》,在唐宫里,人们在粽子盘的一角包粽子,用小弓射出去,射中的就会被吃掉。 ”

射粉球是唐代流行的游戏。面条是一种类似于芝麻球的小吃。它们由糯米制成,裹上芝麻,然后用油油炸。射粉游戏的参加者多为妇女或儿童,射中靶子即可享用大餐。

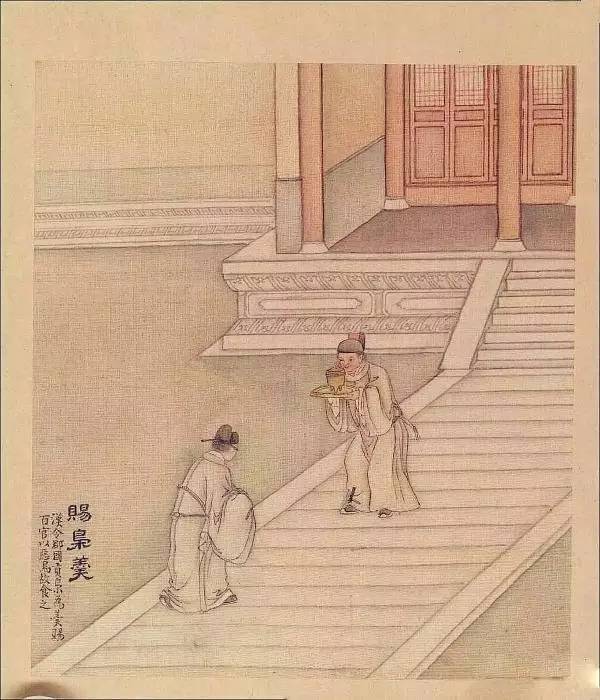

▲《赠鸮汤》,题:“汉命郡国进贡鸮为汤,赐予官员为恶鸟,遂食之。”

猫头鹰汤就是用猫头鹰肉熬成的猫头鹰汤。作为时令食品,它出现在夏至和端午节。汉代中后期至明清时期,猫头鹰汤成为皇帝端午宴席上的特色食品,是古代端午文化的重要组成部分。

根据古老的传说,猫头鹰会吃掉自己的母亲,因此古人认为它是一种恶鸟。为了消除它,我们特意选择在端午节这个“恶日”来吃它。然而,这个解释是不完整的。吃恶鸟自然是为了消灭它,但更重要的目的是消灭它所代表的恶行和恶人。皇帝实际上是在教导大臣们不要做坏事,不要做奸臣。这种官方仪式具有政治含义。

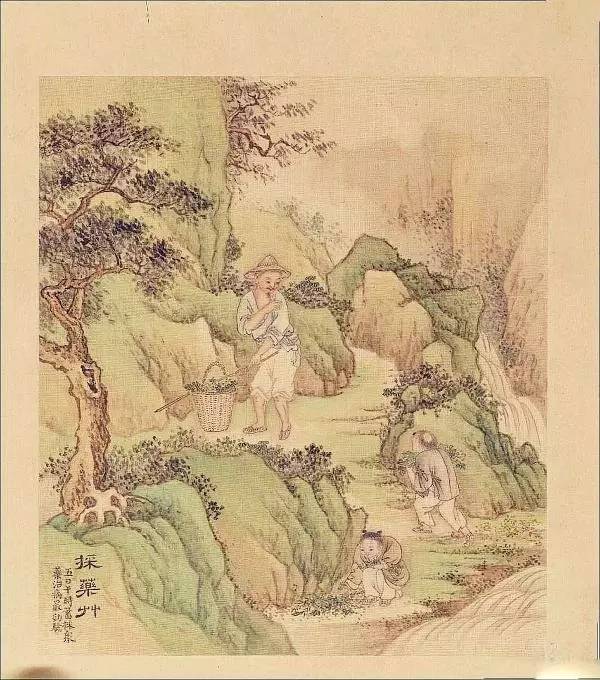

▲《采药》,标题:“初五午时采诸药材,治病最效”。

端午节前后,药草的茎叶成熟,具有良好的药用价值,因此在这一天形成了采药的习俗。

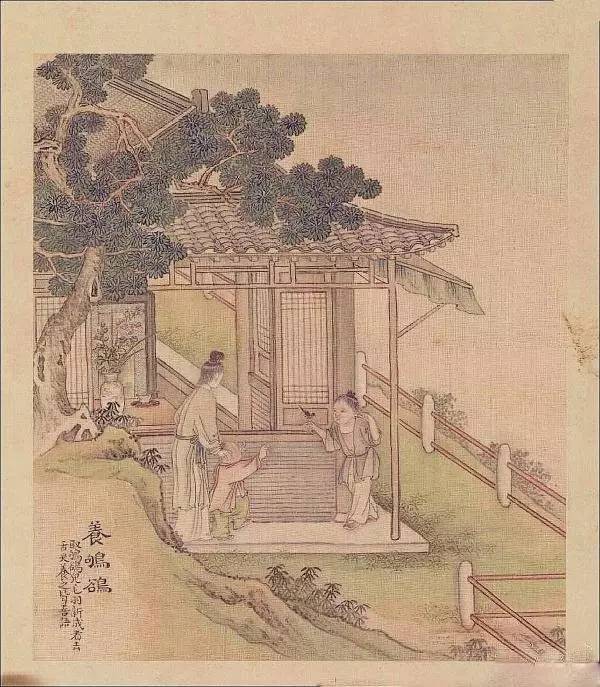

▲《养知更鸟》,标题:“将知更鸟新长出的羽毛,从舌尖取下来,用好话全养起来。”

玉龟即八哥,生于南方。南方人可以用它来调整舌头,长期在人们的言语中有效。据说,训练八哥的最佳时间是每年的端午节。

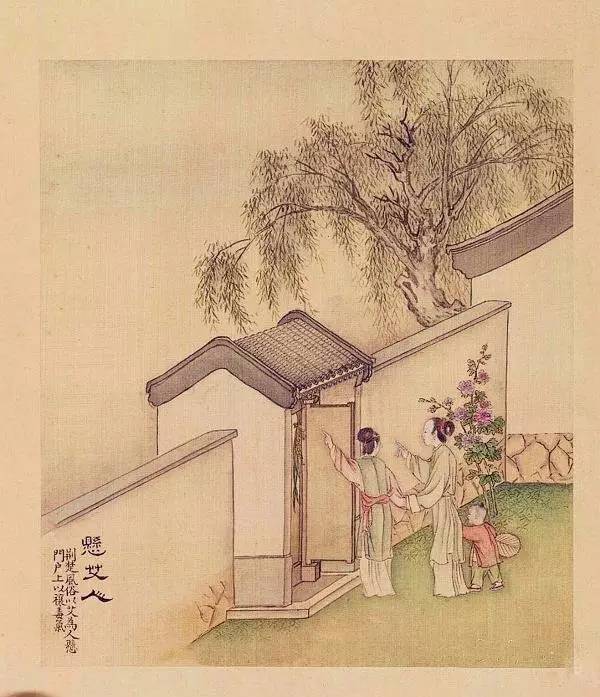

▲《挂艾蔓》,标题:“荆楚有风俗,在门上挂艾条,以辟毒气。”

端午节期间,家家户户都有挂艾草的习俗。人们把艾草做成人形,称为“艾草人”,把艾叶悬在空中,或剪成老虎形状。妇女们争相佩戴它们以辟邪、祛瘴气。

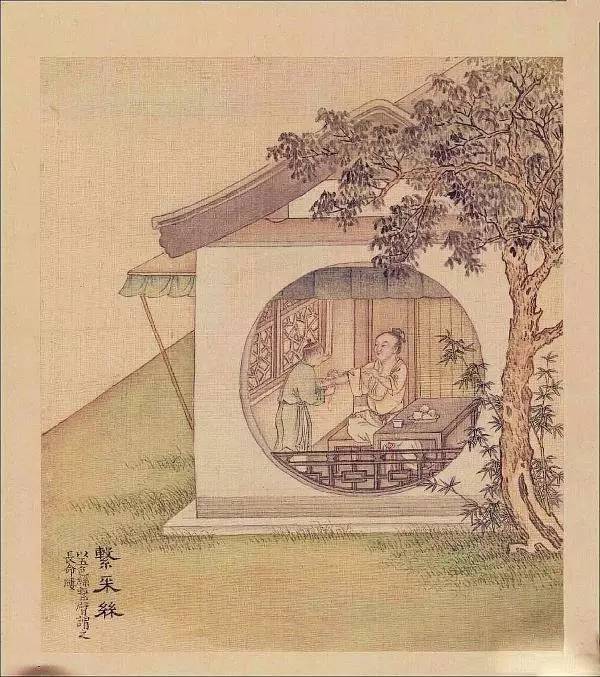

▲《铁彩丝》,标题:“铁彩丝,以五彩丝系双臂,谓之长生丝。”

五色是由红、黄、蓝、绿、紫五种颜色组成。五彩线在古代也被称为长寿五彩线。把它系在女孩的手臂或脖子上,称为长寿线或生命线。为了辟邪、避免瘟疫,孩子们在端午节也会佩戴香包。香囊里盛有朱砂、雄黄、香药,香气四溢。这时也可用五色丝线将香包系在香包上,方便佩戴。彩丝还可以扎成绳子,编成各种形状,精致可爱。

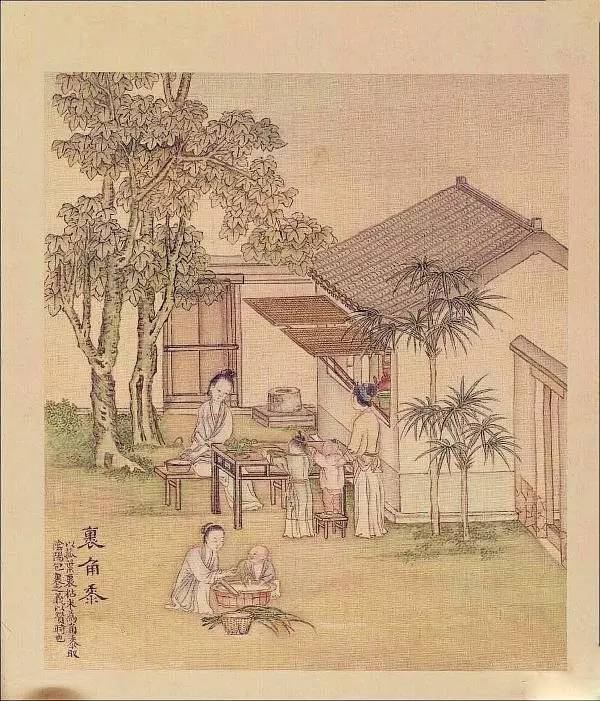

▲《裹玉米》,标题:“用糯米包裹茭白叶,取阴阳赞时之意。”

这就是大家熟知的粽子。粽子最早出现于春秋时期。当时的粽子主要有两种。将稻米用茭白叶(茭白叶)包裹,塑造成角状,称为“角小米”。另一种是用竹筒装米,密封后烘烤,称为“筒粽”。

南北朝时期,出现了混合粽子。大米中掺有动物肉、栗子、红枣、小豆等,品种日益增多。

到了唐代,粽子所用的米已经“洁白如玉”,形状也变成了锥形、菱形。日本文献中有“大唐粽子”的记载。

到了宋代,已有“梅粽”,即带水果的粽子。诗人苏东坡曾赋诗:“有时见粽子里有杨梅”。这时还出现了用粽子搭建亭台楼阁、木车木马的广告,说明吃粽子在宋代已经变得非常时尚。

元明时期,粽子的包材由茭白叶改为箬叶。后来出现了用芦叶包的粽子。追加的配料有豆沙、猪肉、松子、枣子、核桃等,品种也变得更加丰富多彩。

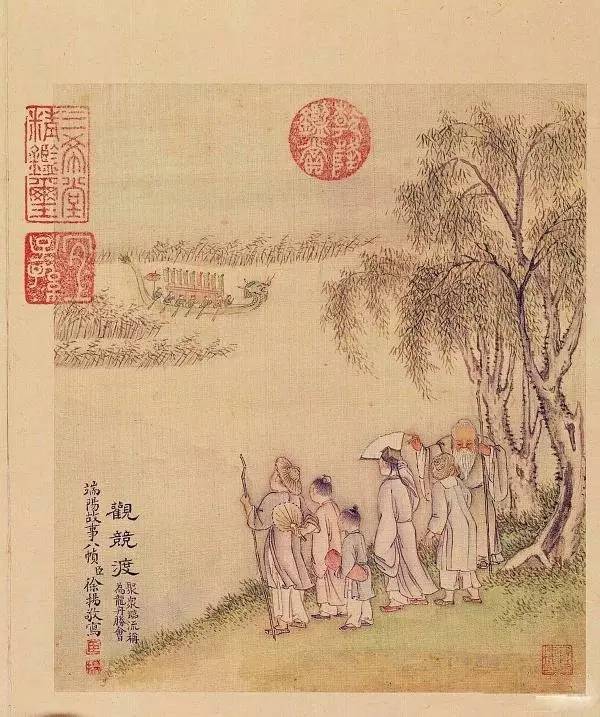

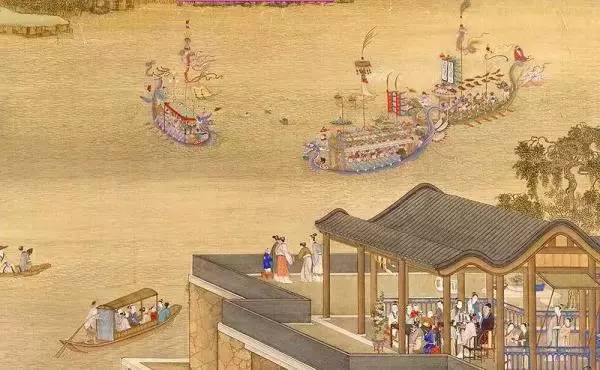

▲《看赛龙舟》,标题:“看赛龙舟,聚众入流,谓之端午节”。

这就是观看龙舟赛,这是端午节的主要习俗。相传源于古代楚人因不愿抛弃贤臣屈原投江而亡。许多人划着小船追赶他。他们争先恐后地追到洞庭湖,却不见屈原的踪影。此后,每年5月5日,人们都会划龙舟以纪念这一活动。他划着龙船驱散江里的鱼,不让它们吃掉屈原的尸体。

▲“看赛龙舟,聚众入江,谓之端午节。”