探索中国七大古都:从安阳到北京,揭秘古代都城建筑与文化精髓

中国有七个古都。按建都顺序依次为安阳、西安、洛阳、开封、杭州、南京、北京。其中,前六座古都都是一定历史阶段的产物,仅反映了这一过程中的部分形式。北京作为中国古代社会最后的都城,代表了最完美的都城形态,包括中轴线和对称布局,以及宫殿、住宅、园林建筑,蕴含着城市建设理论和建筑符号历代都城。

博大精深的中国文化观

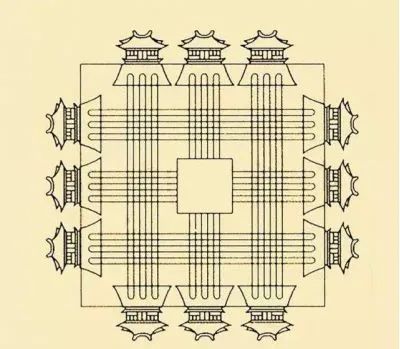

据《周礼考工记》记载,“匠人治国,方方九里,边三门。国有九经九纬,画九轨。”祖先在左边,社会在右边,面向市场。”

根据《周礼考工记》绘制的皇城地图

北京中轴线的布局就是根据这一建都理论而发展起来的,体现了中华民族崇尚“中”的文化思想。这种中轴线布局不仅体现在城市形态上,也存在于礼制建筑、园林庭院中。

“钟”原本是古人用来测量天象的仪器。他们从对宇宙的观察中,提出了“中”的空间概念,并将他们居住的地区称为中国。这个空间意识的“中”,是人类主体意识的历史性觉醒。后来被儒家发展为中和、中庸哲学,并深入到对宇宙秩序的认识,即所谓:“中业,天下之本;和,天下之道”。中和是天之位。宋明理学阶段,“中”发展成为整个中国人的固化的民族意识和历史意识。首都建筑的中轴线布局,是对“中华”、“中华”理念的文化认同。

中轴线布局也体现了中国传统文化中的“中”时间观。中轴线布局的南北空间延伸体现了古人对北极星的崇拜。在农业文明时代,我们的祖先依靠北斗七星位置的变化制定了二十四节气。在天文观测中,他们还发现北斗始终绕着北极转。北极是静止的,由天空中的星星守护着。将这一天体现象移植到人类社会,形成了“以德为政,如北辰,居其所,星为养”的政治秩序理念。体现在建筑上,不仅以南北轴线为中心,尊崇北向,而且注重群落建筑的纵向延伸和横向对称,形成护中心的格局。

北京的中轴线布局,充分体现了上中的文化观和宇宙观,是历代都城积累发展的结果,特别是三国时期和南北朝时期的邺城、洛阳,可以说是北京形状的由来。三国时期,曹魏都城邺城(公元204年—220年,在今河北省漳县与河南省安阳县交界处)以东西向的要道将城市划分为南北两部分。以及南部地区首次。南北朝时期,东魏迁都邺,并在邺城南重建新都(建于535年至540年),开创了先规划后建城的历史,为我国历史上第一次建城。此时中轴线位于城市真正的几何中轴线上。在魏、西晋都城洛阳(220-311年),太庙和太社建在南北主街“通拓街”(通拓街)的左右两侧。宫殿前——象征皇权和政权的主要建筑群。第一次实现了“左祖右社”的格局。北魏时期(公元493年至502年)洛阳,“铜骆驼道”从宣阳门向南延伸,跨过洛水浮桥,直达祭天圜丘,代表着皇权。权力被托付给上天,在旧城外建造了一座新建筑。修建了一座巨大而规则的外城墙,开创了中轴线到达圆形土丘和修建都城外城墙的先例。元代大都继承了上述古都的中轴线布局。在刘秉忠的设计和领导下,在严格测量的基础上选定了元代大都的中轴线,并在北端(稍西)首次修建了鼓楼和钟楼,以改善具有中轴线的建筑群为传统都城的最终形态奠定了基础。

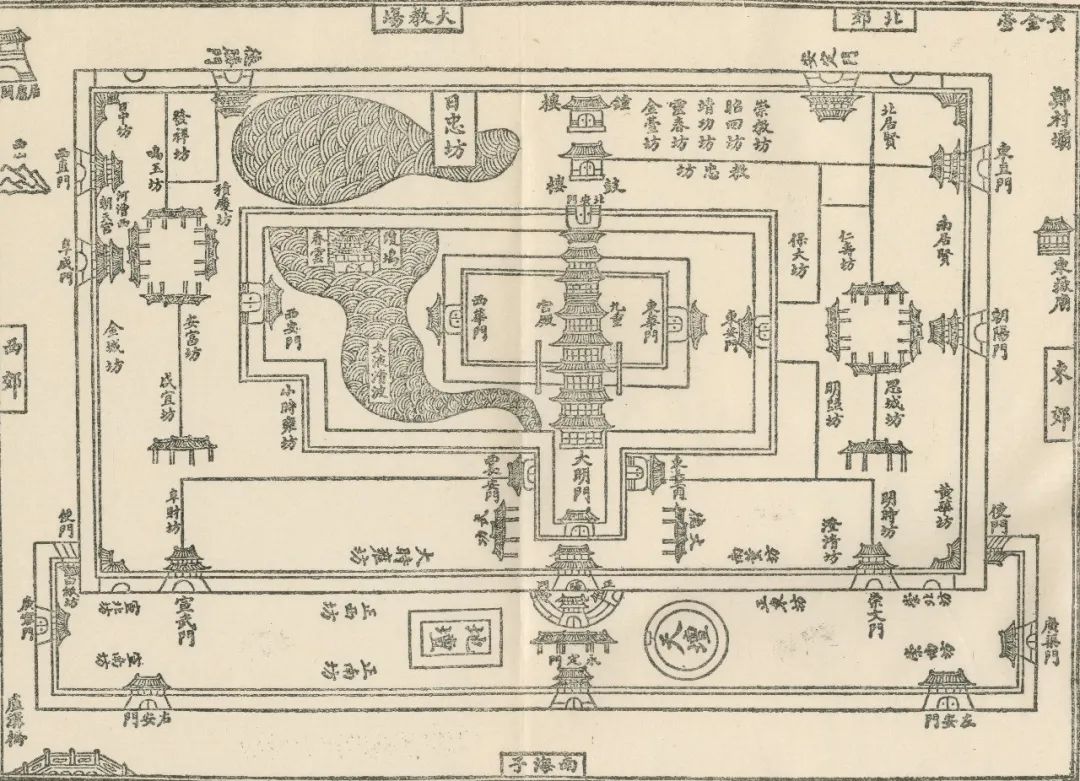

1560年《京师五城巷图》

明初建都应天(南京),伴都凤阳。永乐十四年(1416年)迁都北京。 “寺庙、郊野、坛城、宫殿、大门的规定,都与南京相同,但弘昌却超出了这些。”其中,宫城的重建扭转了元代以太液池为中心布置正朝、王府、太后宫、妃宫的“临水而居”的格局,恢复了传统的宫城格局。汉式的前后卧睡法。 。为了模仿南京、凤阳等京城背后的镇山形态,在宫城北面人工修建了“万岁山”(景山)。钟鼓楼向城轴线东移,使宫城与城市中轴线完全重合。祖庙和祭坛也布置在宫城前和皇城内。与此同时,都城墙向南延伸,在延伸的千步长廊两侧布置了五府六署。

灿烂的民族特色

北京是一个统一的多民族国家的首都。历史上,中原汉族和草原、沙漠、白山黑水的少数民族都曾在这里生活和发展,为北京的建筑涂上了绚丽的多民族色彩,成为国家的象征。

清朝时期,中国多民族统一国家进一步巩固和发展,北京成为民族聚集的中心。首都的中央机构是力范院,专门管理少数民族事务。还制定了每年的等级制度,规定内外蒙古、新疆、西藏等地的王公贵族等上层人士轮流进京觐见清朝皇帝。每年有一定数量的课程,称为“年班”。另外,蒙古太子太极(清代蒙古贵族的称号)每年都要来北京听政。

北京的建筑作为一种文化载体,具有多民族特色。例如,紫禁城坤宁宫是继盛京清宁宫之后重新修缮的。为东北民间袖珍式建筑风格,宫门位于东南角。这里每天举行的保婴祈福节日和每年一度的节日,保持着古老的萨满教习俗,充满了浓郁的白山黑水乡愁。此外,东长安街上还有一座堂子楼,是清朝皇帝举行萨满祭祀的地方。由于这种祭祀是国家祭祀,所以除了萨满神之外,还供奉儒教神和佛教神。礼仪融入了汉族文化的元素。就好像内院原本的仪式一样。除了具有满族特色的建筑外,宝月楼建于西苑南海瀛台,建于乾隆二十三年(1758年)。其对面,西长安街南侧,有回回营,具有维吾尔族建筑风格。天山南路返回新疆平定后,迁都的维吾尔人组成一批幕僚,定居于此,香妃的故事便流传开来。

故宫坤宁宫

北京还有很多藏式建筑。清朝奉行崇拜藏传佛教(喇嘛教)的政策。早在顺治八年(1651年),清政府就在琼花岛上修建了白塔寺(后改称永安寺)。这是一座典型的藏族寺庙建筑。同年,清帝召见五世达赖喇嘛,并在安定门外修建东皇寺作为其住所。此后,又修缮或修建了30多座藏传佛教寺庙。其中,乾隆九年(1744年),雍正诸侯府邸改建为雍和宫,是北京最大的藏传佛教寺庙。配有金色奔巴花瓶,专门用于举行蒙古活佛转世确定仪式。乾隆十五年(1750年),清政府在紫禁城西原明代道观遗址上修建了玉华阁和中正殿。这是一座藏汉建筑,殿内喇嘛念经的地方。乾隆四十七年(1782年),西皇寺为纪念在北京病逝的六世班禅喇嘛修建净城塔。

悠久的历史背景

北京的建筑承载着丰富的历史信息,体现着一致的美学思想和建筑语汇。

我们在故宫看到的太和殿建于康熙三十四年(1695年)。康熙十八年(1680年),太和殿毁于火灾。为了重建,清政府派了四位官员到福建、广东、湖广、四川收购楠木。最终,他们找不到巨大的宫廷材料,只好决定使用塞外“大而可用”的松木。重建后的太和殿,为了符合正殿“九五”制度,将东西厢房分开,建成与其他九间隔开的阁楼。这样一来,不仅正殿主体保留了九开间的体系,而且夹层厢房的修建,使太和殿更加符合古祠堂两端的有序造型。寺庙(即阁楼用于存放高祖之上的神灵)。这个工程的负责人是当时已经90岁高龄的著名工匠梁九。他的师父是明代工程师冯乔。新建的太和殿为了防止火灾,取消了斜廊、平廊,不再与两侧的廊庑相通。虽然造型没有以前那么精致,但却让太和殿更加雄伟、富丽堂皇。

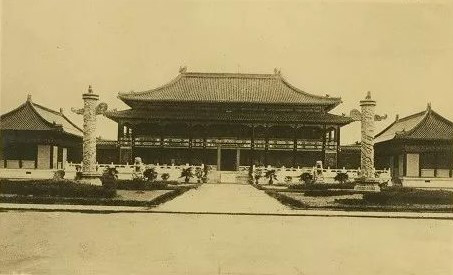

连廊的传统宫殿造型在北京并没有消失。建于1930年代初的国立北平图书馆主体建筑是按照唐代长安宫、大明宫的造型设计建造的。其特点是正殿、两厢庑、后殿,回廊、亭阁相连。北平图书馆主体建筑为重檐琉璃瓦,左右厢房各有东西向的重檐庑殿,并有暗廊连接后楼。整座建筑矗立在重庆丹旗上,周围环绕着汉白玉栏杆,犹如一座华丽的宫殿。这座建筑虽然是钢筋混凝土结构,但却成功地展现了盛唐的风貌,延续了传统建筑的文脉。对于如何处理发展与继承的关系具有一定的启示作用。

国立北京图书馆主楼

北京园林汇集了历代园林建筑的最伟大成就,堪称东方园林之都。清代最终建成的北京园林建筑有:故宫的西苑(三海),李公皇家园林的长春园、圆明园、清漪园,以及南苑、静宜园、景明园。行宫御花园的花园。其中位于西郊的有长春园、圆明园、静宜园、景明园、清漪园,又称“三山(香山、玉泉山、万寿山)五园”。这些建筑几乎囊括了中国古典建筑的所有个体和群体形式。它们既充满了雄伟的皇家气派,又容纳了江南文人园林的典雅秀丽和寺庙园林的古朴秀丽。它们还将体现升平商场的繁华景象。宫殿与山村、稻香野景融为一体。

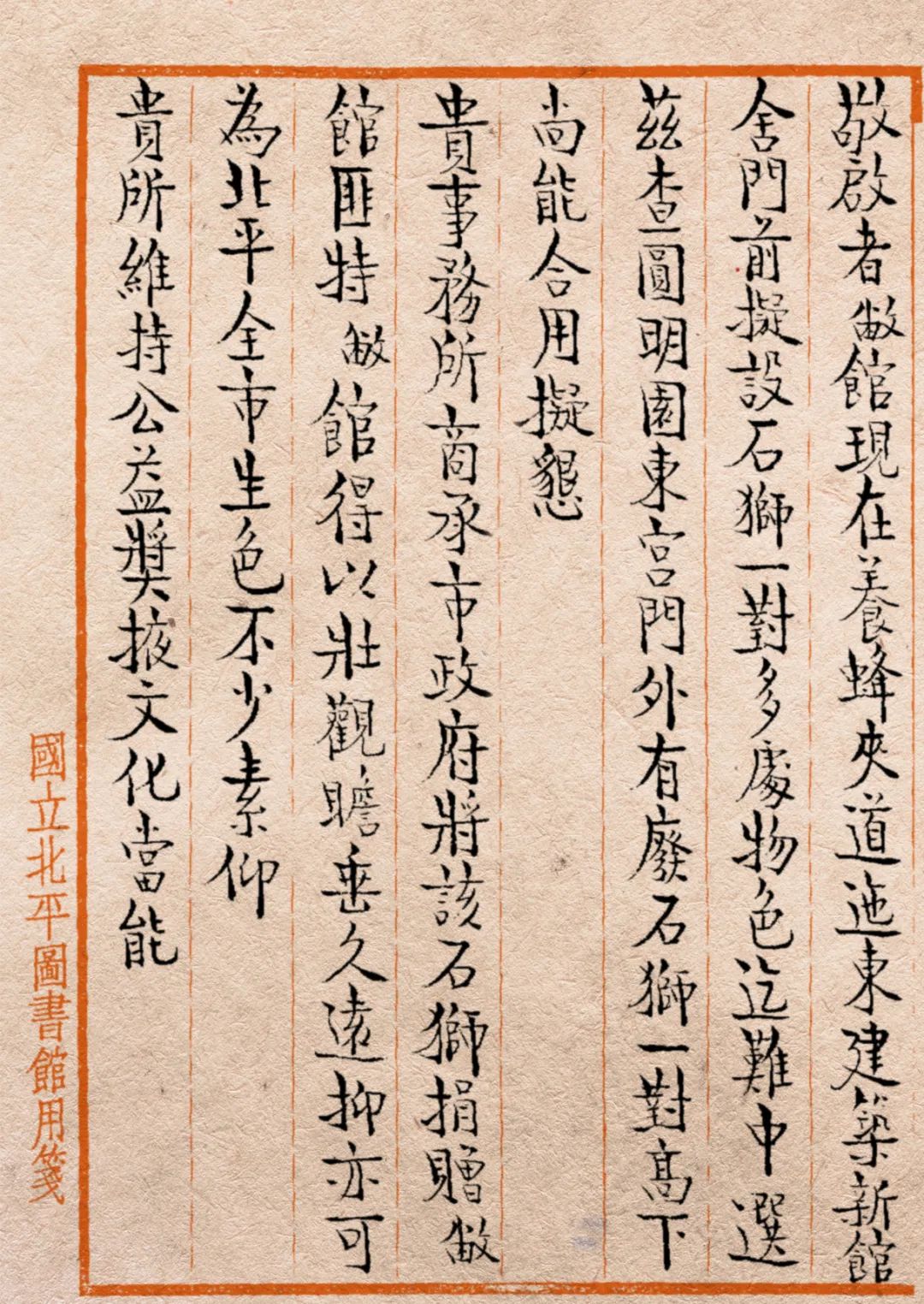

1930年,国立北平图书馆新建馆舍,致函颐和园管理处,索取圆明园东门外石狮子(北京市档案馆藏)

在皇家园林中,东海神山是一个古老的传统命题。自秦代起,海上神山就首创于兰池宫。此后为历代皇家园林所仿效,一直延续至清代。西园瀛台、琼花岛宫殿亭台的大规模建设,圆明园福海“蓬岛瑶台”、“芳湖风景区”三岛的设计,清漪园昆明湖南湖岛的设计,早间堂与治三方镜亭,体现了人们对东海三座仙山——蓬莱、方丈、瀛台。

清朝时期,中国南方,特别是苏杭地区,经济繁荣,人文繁荣,私家园林名列世界前茅。康熙、乾隆多次南巡,游览名园名胜。他们可能带着图画回来,也可能请工匠“将江南风光翻译到京城”。西苑南海有一座“千尺雪”花园,是仿照吴中著名的寒山花园而建的。北海琼花岛北侧的滨水延伸建筑意在模仿镇江北固山的“江天”。圆明园有“西湖十景”的建设,以及移植仿制的狮子林园、鉴园、汝园、逍游田园、安澜园等多个园林。清漪园横跨昆明湖苏堤,万寿山东麓坐落着仿无锡寄畅园而建的花曲园。这些建筑充分说明北京也是中国园林建筑的百科全书。

城市作为文化载体,发挥着传承文明、维系历史记忆的作用。如果失去了航母,历史和民族记忆就会消失。我们要珍惜和尊重城市文明的延续性,充分认识保护历史文化名城的重要性。北京是中国古典都城建筑理论与实践的最终结晶。它是一部中国古典首都的百科全书。它体现了中国城市发展的连续性,在世界上是独一无二的。