纪念改革开放40周年:中国油画与社会发展同程共进的历史见证

夏夜-高考恢复日(油画)程丛林

塔吉克族新娘(油画)金尚谊

年轻情侣(油画)李节平

范仲淹《岳阳楼记》(油画)徐力、李小伟、李玉民

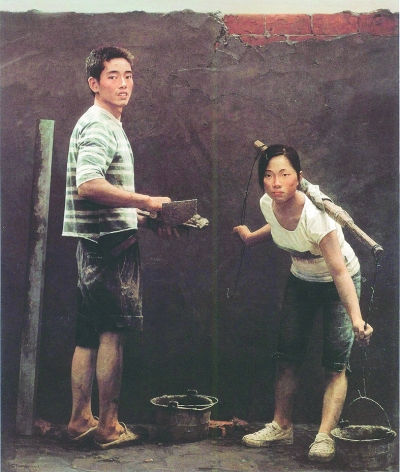

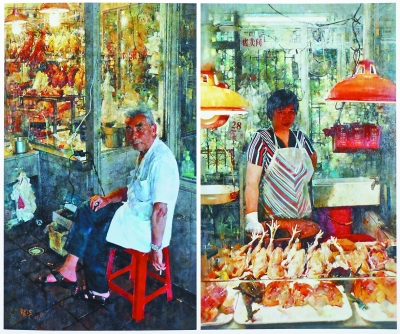

老广东、小生活(油画) 李志华

贞观大会(油画)孙静波、李丹、楚云升

觉醒与转变

改革开放以“思想解放”为导向,“伤痕艺术”应运而生。高晓华1978年创作的《为什么》,以厚重的笔触和铅灰色的色调描绘了“文革”时期年轻人的痛苦和困惑;程丛林的《1968×月×日雪》用纪实手法记录了武林的悲惨场景。这两件作品表现了特定历史时期那一代人的心理创伤,开创了“伤痕艺术”的先河。反思“文革”时期的艺术风格,真诚地反映现实,直接面对生活,从这个意义上说,“伤痕艺术”是对现实主义的回归。

随后以罗中立的《父亲》和陈丹青的《西藏系列》为代表的“乡土艺术”的出现,进一步将艺术家的关注点转移到普通人的生活上,以更加情感化、生活化的方式反映现实。 《父亲》以巨大的体量、纪念碑式的构图、超写实的手法描绘了一个历经沧桑的中国农民形象。充满了同情和震撼。 《西藏系列》展现了高原上粗犷的生活和朴素的人性。 “乡土艺术”的作品倾注了画家对人的关怀和对中国社会的思考,投射出人道主义的光芒,蕴含着人文主义的内涵。

如果说“伤痕艺术”用现实主义的手法表现那一代人集体记忆中的伤痛,“本土艺术”则用生命流动的手法,以更加感性的方式重塑人性之美,人性成为共性。两者的分母。关注的焦点和人的主体性的建构成为这一时期中国油画的主题。

这一时期,关于“油画民族化”、“绘画形式美”等问题的讨论,开启了绘画形式和油画语言的探索。 1985年4月,由中国艺术研究院美术研究所发起的“黄山油画艺术研讨会”在安徽省泾县召开。会议首次提出“观念更新”问题,这是油画界响应“思想解放”的积极举措。

1984年、1985年兴起的青年艺术思潮(简称“85新潮”)是以高等艺术院校学生为主体的“艺术新浪潮”。这是一次热切追求艺术现代化的集群实验。尽管新艺术种类繁多,其中不乏有思想、有智慧的潮流引领者,但大多数作品都是对西方艺术的模仿。邵大震教授在谈及这一现象时表示:“未经分析就对外国艺术进行空白模仿,不仅表现出艺术家创造力的下降,也表现出民族自尊心的丧失。”如何吸收西方现代艺术的营养,一时间成为油画家们讨论的话题。许多艺术家在这个过程中有选择地借鉴了西方现代艺术,丰富了自己的艺术语言。

1987年在上海举办的首届“中国油画展”和此后在南京举办的第七届全国美展(油画展),作品的创作风格呈现出多元化的面貌,画家的年龄结构也趋于年轻化。变得更年轻。 “文革”后,美术院校的毕业生填补了油画人才的缺口。

走向自我意识

20世纪90年代以来,中国艺术思潮的重大变化体现在对传统艺术价值观的重新认识和回归。中国油画也通过净化艺术语言实现了油画本体的建构,并努力探索自身的本土化和现代化转型。 ,逐渐形成多元化共存的格局。

这一时期出现的“新古典主义”在一定程度上是对新浪潮艺术的反击和修正。同时也是对油画艺术语言的深入探索。它通过重新认识西方古典油画传统,提高了中国油画本身的品质。学术水平。早在20世纪80年代,靳尚谊就尝试用欧洲古典技法来画肖像。其作品《塔吉克新娘》以细腻的技法表现出一种古朴、静谧的古典美。这种探索很快影响了一批年轻画家。到了20世纪90年代,写实油画已成为一种普遍趋势。在后来的发展中,它被进一步拓展和深化,并融入了当代内涵。石崇的《行走的人》、冷军的《世纪风景》等作品,与以往的写实油画相比,在艺术观念和审美取向上有了本质的突破。许多写实油画之所以成为时代经典,是因为它们带有中国社会发展的印记。

中国油画的发展不是一维的。多元文化的环境鼓励画家探索现实主义之外更多元化的表现形式。尚扬的《大山水》和王怀庆的《大明风格》,都是基于对中国文化传统的理解,寻求在现代油画与传统艺术之间建立语境联系。陈俊德、颜平、王克举等人的“意象油画”将中国画的写意性融入到油画中。在流畅的笔触中,写意、抒情,强调意境的表达。谢东明、马路、段正渠等人对表现主义油画的不懈追求,以及刘迅、葛鹏仁、周长江等人对抽象油画的不断探索,形成了他们独特的视觉和心理体验。作品。这些都明显远离了传统写实主义,丰富了中国油画的维度。

改革开放后市场经济的快速发展带动了艺术品市场的繁荣,在一定程度上激发了艺术家的创作热情,促进了油画的繁荣。 1991年9月,香港佳士得拍卖公司举办了中国当代油画专场拍卖会。 1994年3月,嘉德拍卖公司举办了中国首次油画专业拍卖会。 “中国油画第一村”大芬村于20世纪90年代末初具规模。

改革开放的深入,进一步拓宽了中国油画的国际视野。从传统到现代的转变也使得与国际艺术的对话成为可能。中国当代艺术被海外视为中国对外开放政策的具体文化体现。自第45届威尼斯双年展以来,中国油画走出国门,频频亮相世界级展览。

从20世纪90年代到本世纪初的20年间,中国油画界出现了许多鲜明的文化现象:“新生代”、“新形象”、“新表现”、“新写实”、“中国画”写实画派”……他们有不同的风格和理念。在特定的历史情境下,它们共同构成了中国油画多元共存的格局,是中国油画现代化转型的见证者。

时代辉煌

进入21世纪,中国油画提出了自己的发展理念——书写中国油画史,即立足本土,吸收融合中西优秀文化,创造当代中国油画。油画具有时代特征、民族风格和个人创作特点。在创作实践中,逐渐形成具有中国特色的当代叙事方式,中国精神成为主题词。

现实主义继续蓬勃发展。西部大开发、中部崛起、推进城镇化、乡村振兴、全面建设小康社会等国家战略的实施,为油画家的创作提供了丰富的现实题材。王鸿渐、郑毅、辛东旺等人坚持用写实主义来关注个体的生存状态,其表现的主题也越来越贴近生活。第十至十二届全国美展获奖油画《小情侣》《老广东小生活》《早餐》聚焦大众生活和社会变迁,紧扣时代脉搏,以质朴的描绘和真诚的笔触一个小生命,记录一个大时代。

随着国家文化工程的大力推进,大型专题创作重新受到高度关注。在已完成的“国家重大历史题材创作工程”和“中华文明历史题材艺术创作工程”,以及正在进行的重大现实题材创作中迎接改革开放40周年、建国70周年新中国,中国共产党成立100周年。油画一直是创作的主力。 《黄河大合唱——流亡、崛起、奋斗》、《共和国将军》、《青春记忆——知识青年上山下乡》、《夏夜——高考恢复之日》 《考试》、《科学之春》、《光复之地》等作品紧扣重大历史题材,记录明代社会变迁; 《司马干和《史记》》、《贞观聚会》、《范仲淹《岳阳楼》》、《唐录书义》、《官判案》等作品分别着眼于古今,描绘了经典。中华文明,图像承载着中华文明的记忆。这些作品具有优秀的思想性、艺术性、观赏性,展现了个性化艺术语言的凝结和精神境界的拓展。

“一带一路”建设进一步增加了相关地区艺术家之间的沟通与交流,也成为增强中华文化影响力和吸引力、传播展示中华文化软实力的有效途径。 “北京国际美术双年展”等大型国际展览已成为展示中国当代油画风格的舞台。

第四届中国油画展自2015年开始举办,历时四年。它分为三个部分:表达、写实和抽象。恰如其分地呈现了中国当代油画多元化的创作生态和三大探索方向。展览以“中国精神”为主题,表明当代油画创作比以往更加注重精神品格和文化价值,其目标是构建具有本土创意和中国特色的油画语言体系。

增强文化自觉和文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,讲好中国故事、阐发中国精神、展现中国特色,开展无愧于时代的艺术创作。这些都是当前中国油画发展更重要的要求。要求高,也是提高当代中国油画创造力的最佳途径。

40岁,中国油画有一个回顾和展望的机会。

由于思想解放的觉醒,乘着改革开放的自觉,以文化自信铸魂,中国油画空前丰富的面貌,记录了一个伟大时代的波澜壮阔,也预示着它的辉煌。自己光明的未来。

《光明日报》(2018年11月11日第11版)