愚咖啡 从傻白甜到双A人设:观众厌蠢症如何改变偶像剧女主角形象

网友“恨傻”。

对“愚蠢”尤其是“装傻”的零容忍在当下似乎显得尤为明显。

以往,“又傻又甜”的女主是偶像剧的标配。善良单纯又有些迷茫的女主角总让人感觉特别可爱,但现在的剧必须要有“男女主角双A级,全程智商在线”才能吸引观众。请耐心阅读。善良、没有心机、不懂世事、总想用自己的善良影响坏人的女主角已经被观众抛弃了。现在的观众总喜欢遇神弑神,报仇雪恨,让人看完都说“太好了”。 “至少角色设计不能看起来‘痛苦’。

剧照来自《恶作剧之吻》(2005)。

被“傻”观众诟病的典型人物是偶像剧《恶作剧之吻》的女主角袁湘琴。直率、乐观、有耐心、有勇气追求自己喜欢的男孩,原本是偶像剧中最常见的女主设定。然而,当观众扮演袁湘琴身边的同事甚至病人的角色时,却发现有这么一个笨手笨脚、总是把事情搞砸的人。你的周围正在发生可怕的事情,你需要做好随时陷入麻烦的准备,让你的生活充满混乱。这对于已经因生活、工作、学习而疲惫不堪的年轻人来说,无疑是一场可怕的灾难。

当我们批评影视剧中的“愚蠢的人”时,我们会习惯性地将他们代入到我们的生活中,进而延伸到“如果生活中有这样的人我们该怎么办?”很多时候,我们对“愚蠢”的厌恶和批评还有更多的根源。从“愚蠢”可能带来的后果来看。

生活中被抱怨的同学、同事,以及社交平台上令人难以接受的行为,大多是出于“为什么我要解决这些麻烦”的不满。和“你能有一些常识吗?”烦躁。

在这里,“厌倦了愚蠢”和“厌倦了没有常识”几乎是同义词。我们对“愚蠢”的本能排斥,更多的时候是因为我们对无知和无能的厌恶。

“知识的诅咒”?

此前,在短视频博主“工人小张”发布了一系列名为“小张一步步教你”的视频并走红后,“白痴”进入网络大众讨论。评论区总有“怎么会有人不会飞?”之类的评论。 “我厌倦了愚蠢”和“不能坐高铁?中国的孩子什么时候变得这么愚蠢了?”这些科普视频的观众似乎都变成了缺乏常识的“傻子”。

短视频博主“工人小张”发布的生活指导视频。

常识最初是由个人的社会经验组成的。对于常年生活在农村的人来说,要求他们立即掌握城里人的常识是很苛刻的。不同的社会经历赋予不同生活背景的人不同的认知,而这些认知没有高低之分。

事实上,即使是常年生活在城市的人,第一次乘坐飞机时也会感到不安,担心自己犯了错误,甚至出丑了。而一个从来没有喝过咖啡的人,面对不同种类的咖啡,会感到困惑。会感觉很奇怪。 “无知”只与生活经历有关,与出生地无关。只是在我们的文化语境中,习惯性地将城市和乡村作为对照组,也习惯将两者放在一起比较。 《乡村中国》里有一个关于“城里人眼里乡村人‘傻’”的经典论述。费孝通强调,农村人和城里人的差别不是智力的差别,而是生活的差别。所需的知识不同。

《本土中国》,费孝通撰,商务印书馆,2022年9月。

一个从小生活在农村的农民可能不知道如何坐高铁、如何坐飞机,但他绝对知道如何挑选一个在城市长大的人可能不知道的种子。这无疑是个人生活经验积累所带来的差异。如果用这个生活常识作为判断一个人“傻”的标准,那么每个人都会有“傻”的一面,只不过是领域不同罢了。对“白痴厌世”的批评就源于这个逻辑。他们认为,“白痴厌世”的人忽视了个体社会经历所带来的认知差异,并将这种认知差异分为高低两类。性格高傲,蔑视他人。

当然,现实生活中,很多人说自己有“厌病综合症”时,大多是在表达对学习、工作“落后”的同学、同事的不满。比如,做实验时在最基本的常识问题上犯错误、工作时看不懂最基本的流程问题、甚至做饭时引发安全事故等,都是社交媒体上最常见的“白痴恐惧症”。 。这些抱怨下面的评论区常常充斥着诸如“被换下后我已经生气了”之类的评论。这时我们所说的“傻”更多的是指缺乏岗位所需的基础知识和技能,从而给别人带来麻烦。

例如,偶像剧中常见的场景包括撕碎重要文件、损坏即将使用的衣服、毫无防备地将自己的设计泄露给对手。一旦代入现实,就很难不生气,或者说,很难不“厌愚”。

对于很多表现出“怕傻”的人来说,比缺乏常识更可怕的是,尽管缺乏常识,他们仍然充满自信。他们不但不努力工作,还要求别人帮忙解决问题。也就是说,那些理直气壮地让别人为自己的“无知”付出代价的人,才是生活中很多人所厌恶的“白痴”。我们的“厌恶愚蠢”往往就是“厌恶麻烦”,尤其是那些影响效率和进度的“麻烦”。 ”。

令人讨厌的“混乱”

豆瓣网友曾讨论“愚蠢厌恶”这个标签出现的原因,认为愚蠢引发的“残酷综合症”本质上是一种基于“无力感”的沮丧体验。 “白痴”真正痛恨的是自己的无能为力,进而痛恨整个时代性格局中无序的人们。在该描述中,厌恶方被描述为在高速公路上行走的人。当然,司机看到行人过马路,不生气是不可能的。

豆瓣“怪问题研究中心”小组成员讨论“白痴”。

“行人过马路”的比喻,也概括了很多人“厌恶愚蠢”背后的无聊甚至是对潜在麻烦的恐惧。尤其是在高速社会时代,一方面过度追求效率,另一方面社会容错率极低。本就处于高度紧张状态的我们,自然无法容忍那些“乱民”可能带来的潜在风险。 ,因为一个风险可能会让我们之前的很多努力付诸东流。

在此背景下,对“愚蠢”的厌恶更像是功德至上的产物,即相信只要依靠自己的天赋和努力,就能获得更好的社会地位和财富。在功绩主义者眼中,成功是他们应得的奖励,失败者也应该为自己的失败负责。

《精英的傲慢》,[美国人]迈克尔·桑德尔着,曾继茂译,中信出版社,2021年9月。

当那些失败者因自己的“无能”而沾沾自喜,甚至以各种理由装出“无能”时,我们的愤怒就会更加强烈。

如果我们分析这种愤怒背后的思维,它更像是一种“我能做到,你为什么不能?”的抱怨。抛开那些“装傻”的群体不谈,这种抱怨更像是一种抱怨。对他人“无能”的不满。换句话说,我们真正讨厌的不是那些人,而是“无能”和“无能为力”本身,以及这种“无能”所带来的结果的不确定性。

《普通人》(2020)剧照。

上野千鹤的演讲中,广为流传的一句话是“你一定是怀着‘努力就会有回报’的信念,一路努力走到今天的”,而那些被我们称为“愚蠢”的无用之人,有很多人他们努力工作但不学习。他们更像是上野所说的“努力没有得到回报的人”和“工作太努力而身心受到摧残的人”。他们努力工作,但仍然失败。未能避免“惹麻烦”。

很难说努力进百强成为护士的袁湘琴不努力,但最终她还是没有摆脱让很多观众遭受“傻子”的命运。厌恶”。她还是那个笨手笨脚、做事不好的女孩。

我们习惯于“努力就会有结果”的刻板印象,但当我们意识到这种范式可能并非如此时,我们就会陷入一种难以形容的恐慌。努力原本是我们唯一能掌控的。相信这种可控的行为会带来一定的结果,是我们努力的动力。但最终,当我们发现一切都失去了控制时,我们自然会被一种无力感所包围。 。当不如意的结果是由他人造成时,这种无力感就会变成对对方的愤怒。而这也是很多人在说自己“白痴恐惧症”时强调“讨厌给别人带来麻烦的‘白痴’”的重要原因。还必须承认,“愚蠢的仇恨”这个标签的出现,给了我们一个合理化、贬低他人的机会。这时,当我们表达自己的“愚蠢的仇恨”时,其实是在强调一个区别,那就是,我们与他们的区别不仅在于知识上,还在于能力上。

对无能的恐惧

在谈到“愚蠢厌恶”时,很多人会下意识地将其视为客观原因对个人认知的影响,却忽略了很多“愚蠢厌恶”的人主动选择拒绝“无知”的“傻瓜”。人们主动选择进入“讨厌愚蠢”的鄙视链,以区别于那些“愚蠢的人”。

将人划分为不同群体的习惯在人类社会中早已存在,尤其是在精英出现之后表现得尤为明显。布迪厄曾写道,“一个群体被严格隔离,人们认同它,然后这个群体中的每个人都拥有巨大的象征资本,然后就形成了所谓的精英”。在布迪厄·因·迪厄看来,拥有巨大文化资本的精英群体本质上是分裂和隔离的。正如他所说,要创造出一些特殊的、分离的、神化的人群,“只要让所有人都认识和认同这个区别于常人的界限,这样他们就可以被神化。”分歧成为公开的、众所周知的、公认的事实;从而改变那些被录取者的信念,使他们认识到(并认同)自己的特殊性。”

《国家精英》,[法国]布迪厄着,杨亚平译,商务印书馆,2020年11月。

在某种程度上,“讨厌愚蠢”的人用“讨厌愚蠢”的行为来将自己与“无知的愚蠢人”区分开来,从而树立更符合社会期望的自己形象。而在日常生活中,你会更加注意维护这个形象,避免成为你鄙视和讨厌的群体中的一员。

被认为具有“精英”地位的群体最有可能遭受“愚蠢的厌恶”。因为“精英”在社会语境下一直被视为拥有充足文化资本和社会资本的群体,显然,受过良好教育、有体面工作的“精英”“傻”是不合适的。不应该存在。我们很难想象一位知名律师会犯下将重要文件扔进碎纸机的错误,我们也不会认为一位企业高管会在会议前丢失一份PPT(幻灯片)文件。相比之下,社会背景下的“精英”如果犯了这样的错误,肯定会被认为“道德败坏”。

当“愚”延伸到能力层面时,“厌恶愚”显然就是“厌恶能力低下的人”。这也与当今社会的“能力崇拜”密切相关,有能力的人在先,无能的人自然会被淘汰。对成为被淘汰的“无能者”的恐惧可能是许多人习惯于将自己与“愚蠢的人”区分开来的根本原因。

我们的“恨愚”可能源于我们的“恨无能”甚至是对无能的恐惧,因为在我们习惯的社会背景下,那些被淘汰的无能者早已失去了原有的社会资本,成为了“弱者”。 “在社会上。这里的“弱者”当然不是我们习惯的“弱势群体”,而是在有功社会中因各种原因被淘汰、失去社会资本的人。上野千鹤曾指出,精英女性有一个共同的“畏弱”心态,即不想被称为受害者,不忍心被弱化。具有“畏弱”心态的精英女性,会因为自己的弱点而对弱者进行审视和排斥尤其强烈,表现出对弱者的强烈厌恶。他们无法忍受女性摆出受害者的姿势,并觉得“我和我不同,我并不弱”。

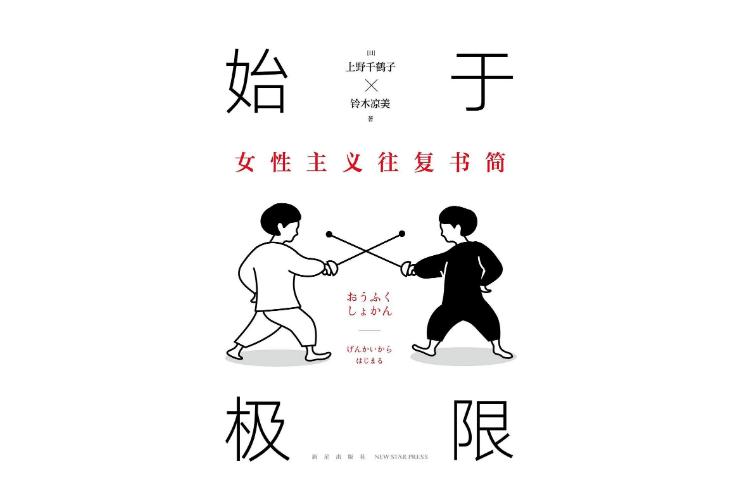

《从极限开始》,上野千鹤、铃木良美着,曹一兵译,新古典文化·新兴出版社,2022年9月。

然而,当代社会的“畏弱”不再是精英女性的专属心态。那些被卓越观念所包裹,强烈审视和排斥自己的弱点,对无能者和失败者表现出强烈厌恶的人,都可以被视为“畏弱者”。

从这个角度来看,“厌恶愚蠢”或“害怕愚蠢”可能是一种“畏弱”的心态,与“享受力量”恰恰相反。

作为功利社会的产物,“木强”强调能者为先、强者为先,也强调个人要对自己的命运负责。但过度宣扬人类能动性往往意味着对那些遭受不幸的人的冷酷无情。将那些未能获得所谓成功的人归咎于他们缺乏努力、缺乏能力,显然是不客观和不人性的。

《我,要准时下班》剧照(2019)。

功德至上就像某种暴政,迫使我们不断审视自己和他人的缺点,不断放大我们对那些缺点的抵制,从而掩盖我们的“对无能的恐惧”,最终侵蚀人与人之间的共性,而堕落。陷入一种社会冷漠。我们害怕成为社会进步中被淘汰的“弱者”,却以“我不会成为他们”的幸运心态,忽略了挣扎在底层的“不幸者”。

或许,在“愚蠢”之后我们还能发现新的令人厌恶的个体特征,因为无论是“愚蠢的厌恶”还是别的什么,都只是我们此刻表达“畏弱”焦虑的一种方式。

作者/帕兹利亚