中秋节的历史与文化:从唐朝月饼到现代老字号的传统与变迁

中秋节意味着团圆(fàng)、圆(jià)和月饼。

中秋节的历史只有11年。直到2007年12月,中秋节才被正式认定为法定节日。中秋节吃月饼的传统始于唐代,已有一千多年的历史。

几千年过去了,月饼仍然是中秋节的必备食品,但款式更加多样,品类更加丰富。李安导演在《吃喝男女》中表示,吃是人类的一大愿望,很难不去想。月饼超出了饮食的欲望。它们是相思和团圆的食物。北宋诗人苏东坡发明了东坡肉,却留下了《月饼》诗,说“小饼如嚼月”、“默默品味滋味,泪染相思”。

市场上月饼品牌众多,老字号生产的产品最能代表一个地区的特色。这些老字号的历史从几十年到上百年不等,各有各的独特技艺和习俗。

他们都是各个城市变迁的记录者。从某种程度上来说,它甚至体现了一个城市的底蕴和文化。经商务部认定的中华老字号已有1128个。他们让家人团聚并安慰人们。日复一日的循环,孕育了中华民族的文化基因。

老字号里藏着一个旧中国。一块牌匾、一个品牌,充满了质朴、真诚、执着,陪伴了一代又一代中国人的成长。

西安

月饼诉亲情,秦曲解乡愁

路政局,来自古城西安。年轻时在国外留学,他的“中国胃”显然还不能适应牛排和薯条。就算偶尔去唐人街吃顿饭,也无法彻底消除对秦川饮食的依赖。

无论走多远,家乡的感觉都是熟悉而执着的。 9月,郑路完成博士学业回国后,第一件事就是冲进位于古城百彩辛钟楼商圈的西安餐厅。西安酒家始建于1929年,以“正宗陕西菜”而闻名。锅奶汤鱼、三管丝、枣肉泥……这些特色菜肴让陆峥想念已久。

“哇!”陆征脱口而出一句陕西话,意思是“伟大”。不过,想到抚养他长大的爷爷,他还是有些不好意思。爷爷是典型的陕北汉子。他说话大声且直率。五年前,爷爷因病去世了。没能见到路经理最后一面,成为他最大的遗憾。

爷爷一手带大路政,祖孙感情深厚。陆正的身上,满是祖父的痕迹。 “爷爷喜欢听秦腔,有时也会化着妆,在台上唱几句。”陆征还记得《苏武牧羊人》的歌词。 “我奉大王之命,劝说苏武来北海,今天很难再和老朋友说话了……”陆征哼了几声,声音低沉而地道。

中秋节将至,月饼是必不可少的。对于正宗的西安人来说,第一个月饼一定是西安酒楼的手工月饼。 “在西安餐馆门口排队,等待新鲜出炉的手工月饼,也是我童年的重要记忆。”郑路记得,每次排队买月饼的时候,他都是和爷爷在一起。月饼不仅仅是道路管理的糕点。

广州

或远或近,父子之间的早茶里有亲情。

来到北京第八年,老天爷眷顾了我,让我看到了北京电影。喝豆汁时必须捂住鼻子;他对炸肝没有兴趣,也永远无法体会到它的美味。

一侧是水和土壤,另一侧是人。他最后承认自己最喜欢的是广州早茶。那一刻,天佑甚至觉得自己老了,学会了怀念过去。

每次回家,他都很少和父亲说话。父子俩都很固执,在同一件事上无法达成一致:儿子不喜欢父亲强势,父亲总认为儿子不懂得大方。不过,每到中秋节,天佑总能准时收到一盒从广州寄来的月饼。我父亲知道他喜欢广州餐馆的味道。

天佑在广州西关长大,餐馆里熙熙攘攘的景象深深地印在他的脑海里。创立于1935年的广州酒家,承载着广州这座城市多年来的变迁和美食的记忆。 “忙名忙利,歇歇喝茶”是广州人的口头禅。早茶起源于路边摊,兴盛于广州酒楼,最终形成了今天的广州早茶文化。

如今,它依然陪伴着新老广州居民,浓郁的香气是他儿时常去的地方。 “吃在广州”并不是神话。清晨,天色微微亮的时候,广州的餐馆就开始忙碌起来。

那时,他经常和父亲一起喝早茶。现在想起来,那是一个既近又远的梦。

中秋节又到了。他想,如果能和父亲一起回广州酒家吃月饼、喝早茶或许也不错。

上海

杏花楼浓缩了上海167年的历史

在上海,中秋节更接地气的名字是“八月半”。 1985年出生的玛丽是土生土长的当地女孩。她记得,农历八月十五,弄堂里的邻居都会从杏花楼买来各种月饼,摆上桌椅,一起享用月饼。

杏花楼月饼是上海人的集体中秋记忆,已成为中秋节独特的文化符号。兴化塔始建于1851年,清朝咸丰年间。它走过了一百六十七年,见证了上海的发展变化。

刚建成时,它只是一个小小吃店。进入民国后,名气日盛。上海工、商、军、政界各界知名人士都曾到此用餐。李宗仁、杜月笙等都是杏花楼的常客。

1949年以后,兴华塔历经公私合营、国有经营等,在历史的风风雨雨中不断发展壮大,达到现在的规模。原上海市市长汪道涵曾为兴华大厦题词:“大家都走到了世界的尽头”。

167年来,几代员工先后走过这座大楼,延续着兴华大厦的辉煌。这167年,也是上海快速发展的时期:从一个角落里的小城市到国际经济金融中心。一家历史悠久的美食餐厅,是上海近代史的独特注脚。

中秋节又快到了。和老巷子里的邻居接触很少,但玛丽还是时不时怀念过去。人生有很多种滋味,但只有一种:团圆。

南或北,高山或海洋,人们的迁徙导致团聚或分离。兴华楼见证了人情,陪伴了岁月。日子在往前走,对于上海的劳克勒来说,这是他最喜欢的地方。风风雨雨中,兴华大厦历经数百年沧桑,铸就了金字招牌。在上海人心目中,它永远像一位老朋友,书写着老上海的故事和味道。

唇齿的张合最终为生活提供了注脚。那些岁月,夹杂着时间、情感和信仰,只存在于牙尖,存在于心底。

南京

味蕾深处,家乡的味道

35岁的张思涵是南京人,在北京创业。他的神经每天都很紧张。加班后,他在空荡荡的家里睡着了。

有时候,思想的定位系统只需要一个接触点连接千里之外的距离,另一端连接内心深处的记忆。中秋节将至,月饼的香味让她想起了家乡。

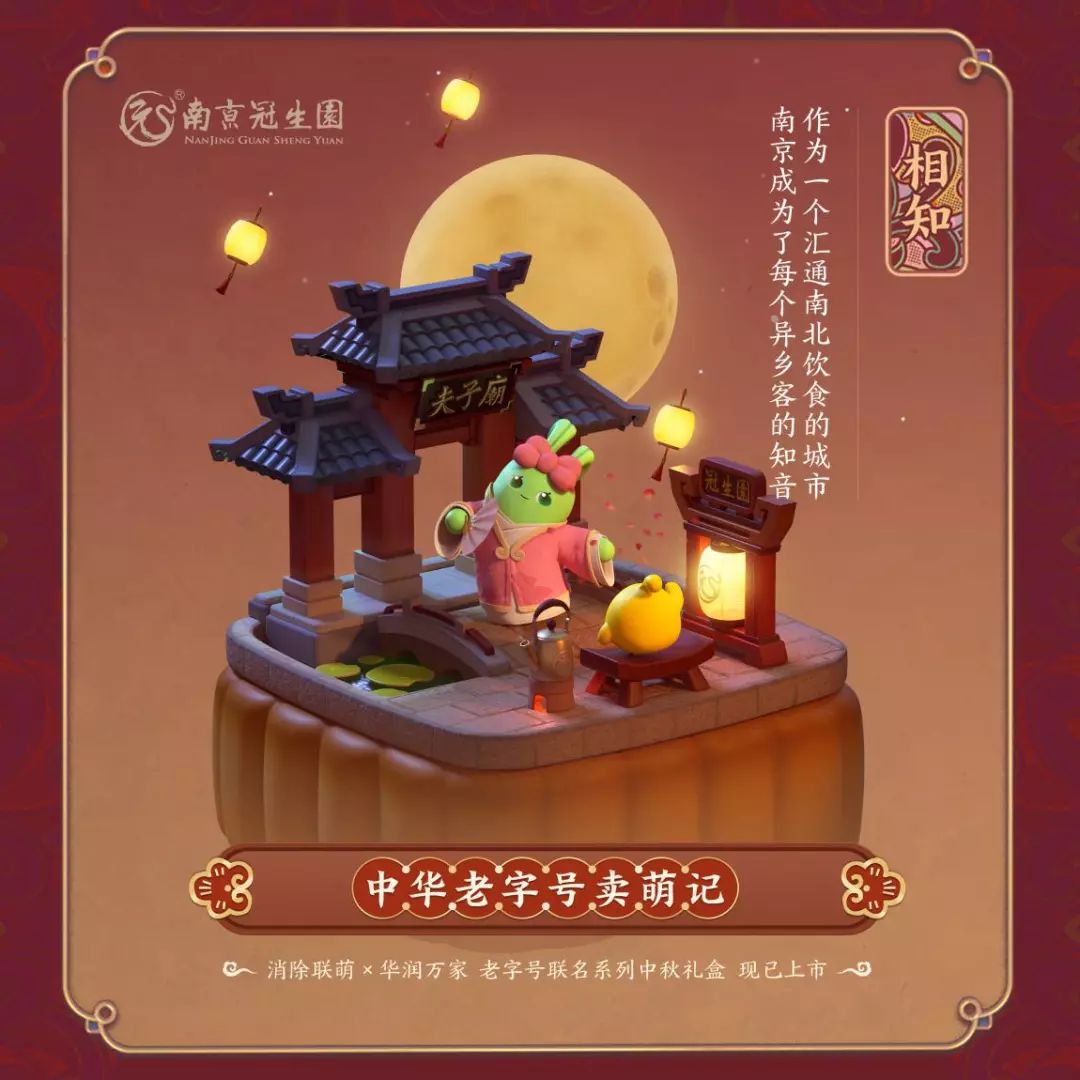

南京连接南北,其饮食也具有南北特色。秦淮河畔的夫子庙地区,大大小小的老字号美食品牌云集。鸭油烧饼、香油素千丝、素什锦包都让人赞不绝口。在这些老字号中,以南京冠生园的手工月饼最为著名,是金陵城的名片。

冠生园品牌始创于1918年,至今已是百年品牌。它来自旧时代的青石板路和砖房,具有传统的回味和风格。如今,它歌声不息,继续陪伴着一代又一代的南京人。

生活节奏日益加快,老字号里的老味道依然美丽。味蕾深处始终怀念的是家乡的味道。观生园穿越时空,以平淡的基调,滋养着每一个南京人久违的情感。胃知道身体的饥饿是情绪的外在表现。远离金陵,张思翰独自一人在北京打工。她的父母真心希望她不用那么辛苦。

中秋节又到了。张思涵不想成为别人眼中的女强人。如果可以,她只想做那个能陪着父母,在冠生园门口排队等待新鲜出炉的月饼的小女孩。

在每个人的家乡,都有一个令人难忘的老字号。也许是小时候每天吵着要买的糕点,也许是帮奶奶跑腿时常去的药店,也许是逢年过节全家人聚会的餐厅。物体范围从桥梁到建筑物……

它们之所以能成为一座城市、一种情感、一种记忆的代名词,并不是一朝一夕形成的,而是多年锤炼和市场打磨的结果。每一个老字号都经历了艰辛的创业历程和残酷的市场竞争,才能够脱颖而出,成为优秀民族工艺和传统商业文化的标杆和代表。

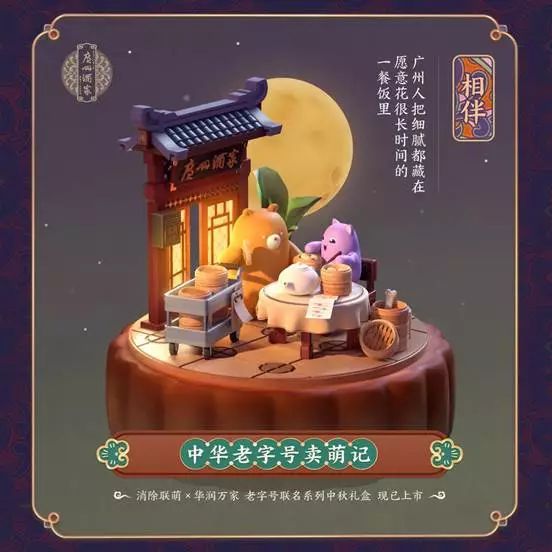

广州酒家、上海杏花楼、西安酒家、南京冠生园都是几经沉浮却一脉相承的老字号餐饮品牌。他们满足了几代人的饮食和生活,留下了很多美好的故事。在移动互联网时代,这些老字号在传承的同时,始终积极探索与潮流文化的融合。

今年中秋节期间,腾讯推出的虚拟偶像乐队“消灭连萌”与华润万家合作,为中华老字号推出一系列中秋礼盒卖萌,重新诠释传统文化并为四大老字号注入年轻人喜爱的可爱元素。在上海、广州、南京、西安等地的华润万家大卖场均可购买。

从与故宫、敦煌等传统IP的跨界合作,到此次与四大老字号的“萌”,不难看出腾讯一直致力于为传统文化注入新鲜血液。当代年轻人最喜爱的文化符号和方式。 “新文创”浪潮下,更多经典的中国文化符号将以全新的面貌进入大众视野,让更多年轻用户爱上原汁原味、经典的“中国味”。