星巴克财报揭示中国市场业绩下滑,北京精品咖啡品牌瞄准青岛市场

11月初,全球咖啡连锁巨头星巴克披露了第四季度财报。报告期内,公司净利润8.78亿美元,同比下降50.2%——特别是在中国市场,这种业绩下滑已经持续多个季度。几个小时后,北京一家精品咖啡品牌的经理向社区250多名群友发出了例行的早安问候。

这个从北京杨梅竹斜街巷子里崛起的初创咖啡品牌,正“雄心勃勃”瞄准青岛市场。在青岛举办的一次咖啡主题活动上,经营者将现场消费者引流到线上,组建了这个“青岛种子团”。 “如果团队达到500人,我们就在青岛开店!”经理曾经在群里说过。小组成立已经半个月了,小组成员人数一直保持在250人左右。工作人员透露,青岛分公司已经在筹备中,明年可能会“等待开业机会”。

一方面,一级市场不断传出数亿亏损、品牌盈利能力下降的消息。另一方面,新鲜血液不断涌入。被围困的咖啡之城到底隐藏着什么秘密?近日,记者走进这座风口浪尖上的围城,一探究竟。

为什么是青岛?

“这是一个非常有趣的现象。你会看到一年之内有那么多咖啡店关门,但更多的新咖啡店开张了。” 2014年,邓春龙在青岛黄县路“咖啡街”开设了一家名为“布安”的咖啡店。作为业内人士和观察者,他断言“未来青岛还会有更多的咖啡店,这是这个行业的特点”。还有青岛。”

受独特历史文化因素的影响,青岛的咖啡馆文化起源较早,可以追溯到1932年希腊犹太人在山东路(现中山路)开设的青岛咖啡馆。此后,一批咖啡馆在青岛老城区如雨后春笋般涌现,成为青岛政界、文化界、商界名人的聚集地,见证了岛城百年变迁。

起步较早,势头强劲。自1989年山东第一家韩国企业落户青岛以来,青岛与韩国之间密切的经济往来就开始了。大量的韩国企业带来了超过10万的韩国定居者,也带来了韩国的咖啡馆文化。邓春龙回忆说,“2000年前后,随着越来越多的韩国企业来到青岛,他们的咖啡文化、理念、方式都对青岛产生了影响。”

从此,当地的独立咖啡馆在青岛各地如雨后春笋般涌现,并且从未衰落。发展至今,形成了具有“青岛特色”的咖啡馆文化氛围和日益成熟的咖啡产业生态系统。

书说锐健发布的《2022年4月全国城市咖啡市场分析报告》显示,截至2022年3月,青岛咖啡店数量已超过1700家,位列全国第12位,是以下北方第二咖啡城市北京。 。业内人士普遍认为,这一统计数据并不完整。在大众点评青岛站搜索“咖啡”,有4200多条结果。

青岛悠久的咖啡文化渗透历史和作为沿海城市的开放包容性,让青岛成为各大品牌的必争之地。

2005年4月,第一家星巴克在青岛开业,进入青岛17年,门店扩张至66家; 2021年9月,加拿大最大咖啡连锁品牌Tim Hortons山东首家店在青岛开业;来自日本京都的精品咖啡品牌%Arabica于2022年落户青岛;韩国最大咖啡连锁品牌Café Bene在青岛仍有6家门店,Zoo Coffee已开设7家门店; 2020年退出青岛市场的Costa也扩张至7家门店。国内商业咖啡连锁品牌瑞幸在青岛拥有25家门店。此外,北京特色咖啡店品牌莓豆、双叔今年也已在青岛开设了分店。

美丽的咖啡厅是游客拍照的绝佳背景

由环境形成,又受环境限制

莓豆和双叔都将进军青岛市场的动力归功于青岛独特的自然风光和人文氛围。漂亮的房子、美丽的街区、浪漫的海边、感人的历史故事……仅仅因为喜欢一个城市的环境就开店的想法,看似“任性”,实则体现了青岛当地独立咖啡店的特色。

“青岛80%的咖啡店都是‘景点店’。”咖啡店老板王志林在信号山公园和总督府旧址背靠的一栋30平米的小房子里开了一家小咖啡店。大厦。过去,就咖啡产业而言,青岛与国内其他内陆城市最大的区别在于对环境的依赖更大。 “在青岛开店,只要能看到大海,就成功了一半。因此,在以北京为代表的内陆城市,他们的咖啡店常常以‘创意咖啡’来‘滚’,但对我们来说,选址更重要”

大众点评上“咖啡海边”的搜索结果超过1100条,“网红咖啡店”数量超过2100家。对环境的依赖往往也依赖于旅游业。在热门景区,咖啡店的数量已达到“两步一店”的密度。 “去青岛旅行时,你不需要看导航系统来喝杯咖啡。到处都是咖啡馆。”一位来自济南的游客刚刚参观完总督府,走进一家咖啡店休息喝杯咖啡。

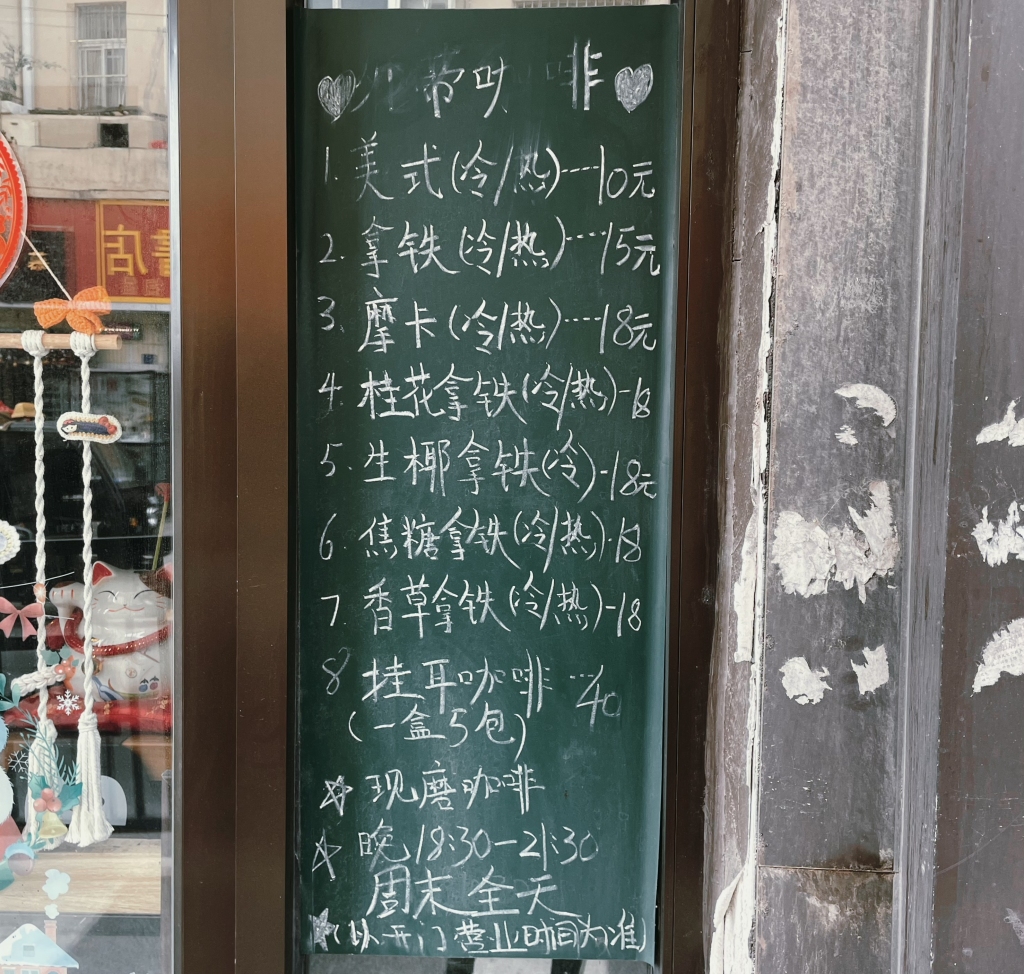

在邓春龙看来,这个景区无论开多少家咖啡店,都不算太多。旅游业的繁荣,滋养了商业。然而,在外部环境不稳定的时期,过度依赖旅游业已成为行业的灾难。 10月底,正是营业时间,大学路很多咖啡店依然关着门。部分门店将营业时间调整为“18:30-21:30及周末全天”,部分门店门口贴有“转租”公告。许多商店的美式外卖价格已降至10元一杯。 “我的店几乎都是游客消费,由于位置原因,没有社区用户,也没有CBD用户,所以重复购买的很少。没有游客,就没有顾客。”在最受关注的旅游旺季,邓春龙选择关店进行装修和学习。

对于王之林来说,“98%的北上广深游客”的客群结构,让他的店近两年在破产的边缘艰难维持。 “商店购物、打卡几乎没有复购。所以旅行曾经是我们的卖点,但现在却成了一个难点。”王之林计划发展本地化客群,转型为“社区店”。

龙山路附近一家咖啡店卖美式咖啡10元

涌入当地市场,争夺稀有客户资源

要想在当地市场发力,就必须面对激烈的竞争。星巴克等传统咖啡巨头占据热门商圈;麦咖啡、肯德基等西式快餐品牌咖啡业务蓬勃发展;便利店咖啡充斥着社区空间; Luckin、Manner、Seesaw等创业品牌获得资本支持;更不用说永璞等新崛起的线上咖啡品牌,帮助年轻人在家实现“咖啡自由”。即使消费者走进一家高档服装店,店员也会给他们端上一杯店内现磨的咖啡。

易观分析发布的《2021年中国现磨咖啡市场行业发展趋势白皮书》显示,中国现磨咖啡的主要消费群体是一线城市20岁至35岁之间的白领。今年,壳牌研究院发布了《2022年中国主要城市住房空置率调查报告》。青岛写字楼空置率高达48%,位居全国第一。青岛的产业结构以重工业和服务业为主,写字楼空置率较高。与一线城市相比,青岛缺乏独立咖啡店的重要消费群体——IT信息行业的白领。 “喝不喝咖啡,有时候不是消费能力的问题,而是一种生活方式的问题。白领有更多去咖啡店的消费场景。”王之琳分析道。

事实上,将当地稀有的“白领资源”转化为咖啡店消费者并不是理所当然的事情。

决定转型社区店后,王志林开了外卖服务,但很快他发现自己的店“连平台搜索都找不到,处于垫底,无法与商业咖啡竞争”。在外卖APP上,王之林出售的一杯拿铁售价为45元,而瑞幸拿铁的优惠券后价格为15元。

青岛白领滕女士就是“星巴克培育”的用户之一。虽然她对商业咖啡的口味并不满意,但她仍然考虑距离、便利性、性价比等因素,多喝商业连锁品牌咖啡。 “我每天都喝咖啡,家里有咖啡机,偶尔也会去咖啡店,但我最多还是点瑞幸外卖,因为最方便、最划算。”

陶女士在青岛的一家德国公司工作。早在十年前,她的德国老板就向公司所有员工免费提供现磨咖啡。外企的环境意味着“公司几千名员工中几乎所有人都不喝咖啡”。陶女士和她的同事们已经成为每天至少喝一杯咖啡的群体,但大多数时候,“公司里每个人都喝免费的咖啡”。

从事外贸工作的潘女士是一位资深咖啡爱好者。尽管她不再喝星巴克,但她仍然在上下班途中最方便的两家咖啡店喝了最多的咖啡。 “一出地铁,不用走太多路,所以我每天都在那里买咖啡。而且他们的外卖杯周末半价,太划算了。我们就去那里买周末带两杯回家。”

创业者太“年轻”

10月底,有媒体报道了杭州19岁大学生肖燕投资30万元开咖啡馆,两个月亏掉3万元的故事。在创业市场上,肖燕的故事每天都在上演。 NCBD发布的《2021年中国餐饮“死亡店”研究报告》显示,2021年前三季度,近60%的咖啡店因各种原因无法营业两年以上。如今,市场上只剩下存活两年以上的咖啡店了。堪称“老店”。

有媒体曾报道过一个年轻人在一个小县城开了一家咖啡店的故事。这位年轻的创业者每天花三个小时在社交软件上,借用当下年轻人最流行的元素,打造了一家“非常受欢迎的咖啡店”。一家“很上镜”、“很时尚”的网红咖啡店。然而,网红店的生命周期往往很短,王志林称这些年轻同行为“搅局者”。 “年轻人有梦想、有想法、敢于尝试是好事,但往往做不了多久就放弃了。对年轻人来说,如果这个东西尝试了不行,就可以马上尝试别的东西。”

“为什么创业项目这么多,年轻人更喜欢开咖啡店,而不是烧烤店?因为这是一个文艺生意。”正如王之林所说,城市里到处都有“潜伏”的梦想开店的年轻人。受畅销书《我只想开一家小咖啡馆》的启发,很多人把开咖啡馆视为寻找精神的另一个维度的一种方式。

来自青岛某大公司的30岁白领唐女士,通过7个月的自学完成了从咖啡新手到咖啡爱好者的升级。她默默地将开一家社区咖啡店列为自己35岁后的人生规划。“等我攒够了钱,找到了合适的房子,我就会辞去工作,开一家小型的社区咖啡店。”相对丰富稳定的收入并不能让唐女士放弃开店的梦想。养成留下联系方式的习惯。

对于很多在咖啡店“打工”的年轻人来说,开店似乎是必然的职业发展路径之一。在这个行业,受雇的“咖啡师”的工资普遍较低,这已经不是什么秘密了。一位从业者透露:“青岛咖啡师的工资一般在四五千之间,刚加入星巴克时还不到三千。在一些较大的咖啡店,服务员不能进吧台。如果想升级到咖啡师,需要接受内部培训。”

“95后”咖啡烘焙师王先生刚刚辞去成都一家商业连锁咖啡店的工作,打算自己创业开店。 “商业咖啡不是我想做的,我的发展方向仍然是做精品咖啡。”业内对商用咖啡和精品咖啡的定义存在不同意见,但普遍认为,精品咖啡店至少要使用品质较好的咖啡豆,而不是我们购买散装商用咖啡豆,自己烘焙来控制咖啡的品质。生产。 “我想开一家自己的社区咖啡店。我一直在工作,没有未来。”

在邓春龙看来,行业这种强劲的“新陈代谢”是一件“好事”。 “从业者中有很多年轻人,这是一个好趋势,年轻人喜欢曝光、喜欢参与,市场就会好。”

梦想如何成真

谈到商业话题,咖啡人都会回归一个主题:文艺生意也是生意,生意不能靠感情来做。 “为什么很多老板一直站在吧台泡咖啡,大多不是因为感情,而是因为雇不起人。”王之林的话道出了企业家必须承受的经营问题和自己做事的琐碎。

“行业里很多从业者已经从爱好者变成了经营者,所以现在很多人开不了店,因为他们只有情怀,不懂管理。”邓春龙认为,那些经历风风雨雨却依然“生存”的咖啡店,往往具备两种品质:咖啡专业知识和业务能力。 “你会发现,很多老店都是‘夫妻店’,一个人研究技术和产品,另一个人研究运营和服务。或者一个人同时具备两种优势。”

受资本青睐的咖啡品牌Seesaw创始人曾表示:“很多人认为咖啡师的门槛很低,但他们误解了一件事:咖啡师最重要的工作不是煮咖啡,而是服务。 ”青岛领地咖啡成立于2013年,目前已开设4家门店,在大众点评上始终保持4.9的高分。店里常年驻扎着一群“忠实粉丝”。 “这家店最早是在小青岛开的,搬过几次家,我在这里喝咖啡已经有十多年了。”一名头发花白的男子在店正式开业前30分钟到达,轻松地坐在靠窗的桌子旁。坐下来和店员打招呼后,他就拿出办公用品开始工作。

据NCBD统计发现,当今消费者对咖啡店的评价中,“服务”甚至比“产品”更重要,而像Territory这样的口碑店往往因服务而获胜。领地团队将经营理念概括为“服务、产品、环境的平衡”。从管理层到员工,他们时刻关注店内发生的一切并及时做出反应,小到不断调整花盆位置的细节,以确保花最美的一面面向顾客。

“如果一家咖啡店老板随和友善,环境安静舒适,食物味道好,你可能会一直去。我觉得员工、老板、环境更重要“比味道更重要。”咖啡爱好者滕女士总结道。解释为什么你对商店忠诚。

“我会一直开店,这是适合我的。但我对年轻创业者很矛盾。你可以进入咖啡行业,但竞争很激烈。你必须知道自己是否适合这个行业。”邓春龙认为,随着青岛老城振兴计划的深入,未来青岛将会出现更多的咖啡店,咖啡围城是一个持续增长的城市。城市中不同形态的咖啡店之间的关系并不是“零和竞争”的关系。 “我们正在共同培育这个市场,推动咖啡行业健康发展。”