COSTA中国闭店10%与英国裁员1650人:被可口可乐收购后的市场挑战与未来展望

当北美咖啡品牌Tims在中国市场大举扩张门店,而蛰伏三个月的连咖啡也高调宣布回归时,这个“二号人物”有点为难进入中国14年,长期与星巴克竞争。

被“老大哥”可口可乐收购后,COSTA在中国咖啡市场的地位如何?

CBNData消费站试图全面梳理COSTA的情况。

门店业务:门店萎缩、“个性”纠结、数字化晦涩难懂

在2018年可口可乐收购COSTA举行的投资者沟通会上,詹坤杰将咖啡市场分为四个部分:咖啡店、其他户外消费、非即饮、即饮。在被可口可乐收购之前,COSTA只专注于这项业务。

自2006年进入中国市场以来,COSTA一直被视为星巴克的有力竞争对手。在选址上,COSTA与星巴克战况激烈,交火意义显而易见。进入中国的最初几年,COSTA的开店速度一度是星巴克的2.5倍。

然而,这个号称要干掉星巴克的品牌却一直在第二名的位置上苦苦挣扎,甚至争夺第二名。开店的“野心”也一度萎缩:2011年,宣布到2018年开店2500家,到2015年,目标变成到2020年开店900家。目前,在关闭10%的门店后, COSTA在中国仅有400多家门店,仅为星巴克的10%。

对此,COSTA中国回应媒体称,关闭部分门店并不意味着会放慢在中国的扩张步伐。 “我们将加快在中国市场的多元化渠道布局,积极探索适合不同消费场景的门店业态。”

尽管COSTA并没有放弃与星巴克的竞争,但中国现磨咖啡市场的竞争从未如此激烈。 COSTA已经落后了14年。

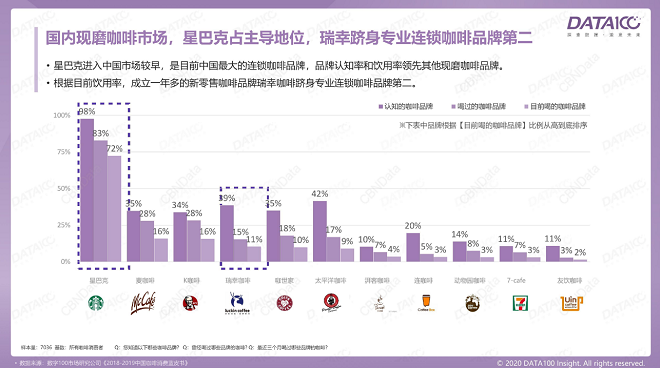

据DATA100消费者调查显示,星巴克无论是品牌知名度还是购买率均位居国内现磨咖啡市场第一。 COSTA的知名度不如瑞幸、太平洋咖啡等专业连锁咖啡品牌,购买率也不如麦咖啡、K COFFEE等快餐咖啡品牌。

资料来源:DATA100《“唤醒”沉睡的消费者——咖啡市场趋势洞察》

品牌认知度和商店数量是相互依赖的。至于COSTA目前的门店数量,别说与星巴克竞争,在整个现磨咖啡界并不具备优势。

门店数量与老牌和新兴咖啡品牌难以匹配的背后,是 COSTA 混乱的定位、老派的营销方式和晦涩难懂的数字化。

1、定位混乱、营销缺失

咖啡店如何吸引粉丝?星巴克刚进入中国的几年里,一直以高端品牌的形象出现。毕竟在那个年代,喝咖啡是小众的、小资的。

然而,市场正在发生变化。尤其是2016年“喝茶过年”开始后,手捧一杯星巴克已经不再时尚。不断更新、刷新、试错是星巴克的应对之道。

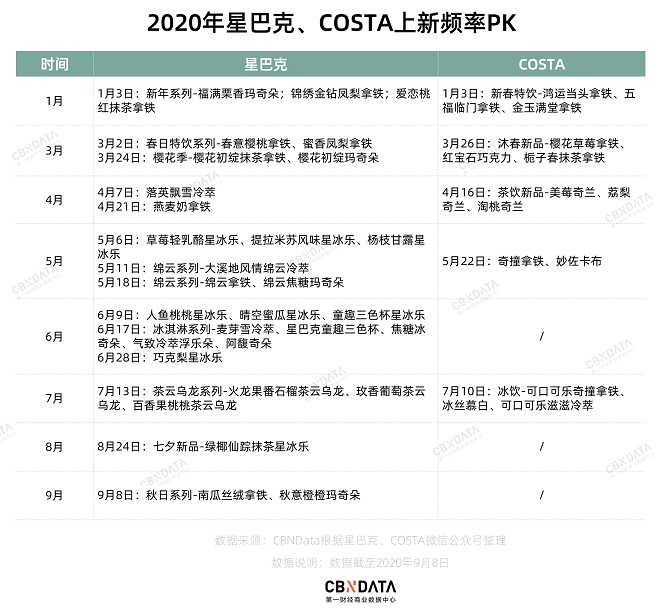

据CBNData消费站统计,截至9月8日,星巴克今年已推出14款新品,新品总数达28款。平均每8-9天就有一款新产品上架。这个速度绝对是朝着喜茶和奈雪的频率去的。同一周期内,COSTA仅6次推出15款新品。

除了新品的疯狂推出,星巴克还有现象级的樱花季猫爪杯,植物基趋势下还推出了新款燕麦拿铁。

不仅是星巴克,太平洋咖啡也在积极探索年轻化:河东阿阿胶推出佛教风格的养生阿胶咖啡,还与潮流品牌泡泡玛特、蓬松屋合作。互联网咖啡品牌的营销花招就更多了。

但面对如此多的热点和时尚的玩法,COSTA不知道是选择忽视还是彻底错过。

COSTA缺乏营销的部分原因是定位混乱。

在对品牌和体验的追求远高于咖啡品质的中国市场,COSTA始终追求品质。与连锁咖啡店普遍使用的全自动咖啡机不同,COSTA一直使用半自动咖啡机。咖啡的味道也强调更浓郁、更经典。对于新产品,高傲的COSTA不屑营销,却又不肯放过竞争对手星巴克的热点。 2015年,星巴克推出Flat White,并得到广泛推广。原本已经默默推出同款产品“Flat White”的COSTA,在富力白推出后,高调发表了一篇文章《这才是真正的Flat White》。

谁是真正的Flat White,谁在乎呢? |图片来源:知乎

但归根结底,星巴克是一个快餐连锁咖啡品牌。亲自选址,PK同款风格,COSTA在与星巴克竞争的同时,也不放过“英伦贵族”形象。性格复杂的科斯塔连“抄答案”都做不到。

咖啡的“十元店”有风度,“咖啡界的喜茶”绝对是星巴克,“烧钱王”瑞幸也吸引了一波羊毛迷。 14年来,COSTA始终没有在中国市场找到一席之地。

2. 模糊的数字化

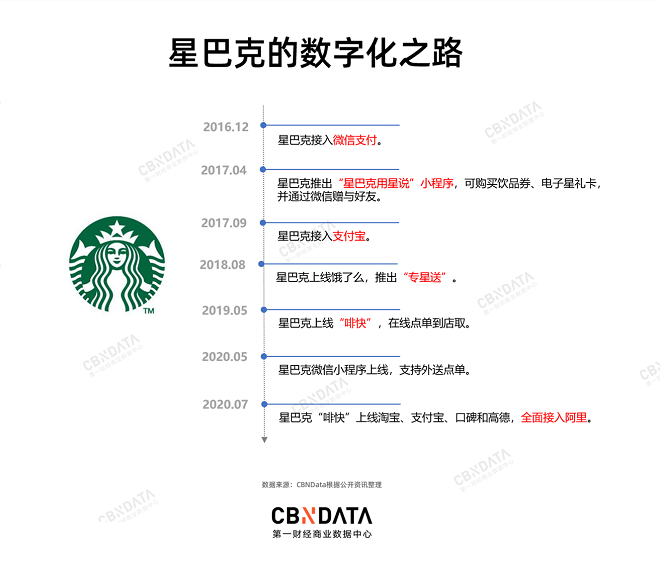

在数字化方面,星巴克实际上已经落后了一步。在移动支付和外卖盛行的那些年,星巴克却迟迟没有动作。

星巴克要感谢自己没有坚持。其2020财年Q1财报显示,中国市场线上订单销售占总收入的15%,其中外卖订单占比9%。中国市场会员数量达到1020万,同比增长40%。尝到了数字化好处的星巴克今年变得更加活跃。

再看看COSTA。事实上,COSTA早在2015年就推出了外卖平台,比星巴克早三年。 COSTA的微信小程序还具有在线下单门店自提、订外卖的功能。然而,在搜索引擎上,CBNData消费站甚至找不到该小程序上线的具体时间,也没有相关的推广信息。

对于茶饮料品牌来说,数字化是掌握用户信息、扩大客户群和订单量的重要手段。刚刚进入中国市场一年多的加拿大咖啡品牌Tim Hortons并不急于开店。相反,它正在与阿里巴巴和腾讯联手进行数字化。 Tims今年5月公布的数据显示,其线上会员已达100万,而线下门店数量尚未超过50家。Tims中国CEO卢永辰表示,中国30%的销售额来自线上。

星巴克数字化的每一步都借助媒体被广泛传播。喜茶也在旗下门店大力推广线上订餐功能。然而,门店数量不再具有优势的COSTA却忽视了数字化成果的传播,这同样令人难以理解。

没有放弃门店的COSTA则远远落后。新东家可口可乐在这方面并没有太多经验。可口可乐亚太区总裁约翰·墨菲此前在接受媒体采访时也明确表示,可口可乐对COSTA的门店不感兴趣,而是对其供应链感兴趣。

不过,COSTA应该向著名营销大师可口可乐寻求灵感。可口可乐可能是一个好的开始。

即饮咖啡:除了新东家可口可乐的渠道,COSTA还缺很多

被包装饮料巨头可口可乐收购后,即饮咖啡是COSTA肯定会重点关注的业务。这也是可口可乐在整个茶和咖啡市场中占有率最高的业务。

这并不是可口可乐第一次销售咖啡。早在2001年,可口可乐就与咖啡巨头雀巢成立了合资企业BPW,专注于生产健康饮料,包括即饮咖啡。 2014年,可口可乐旗下巧芽咖啡进入中国市场。 2016年,旗下瓶装茶品牌金山也推出了即饮咖啡。

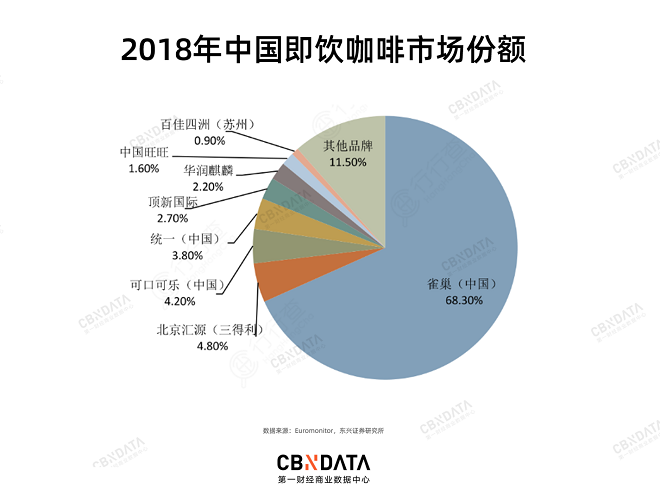

然而,可口可乐在销售咖啡方面的成功却很平庸。巧芽咖啡进入中国六年来,业绩一直不温不火。在中国的即饮咖啡市场,可口可乐的份额还不到5%。

雀巢是绝对的主导者。 2018年,雀巢占据中国即饮咖啡市场68.3%的份额。在线上渠道,CBNData消费站通过淘宝即饮咖啡按品牌的销量统计也可以看出雀巢的绝对优势。

COSTA的机会有多大?

目前,COSTA有三种类型的即饮咖啡。在产品推广上,“力求还原店内现煮咖啡的经典风味”,这也是COSTA一直坚持的品质路线。吊诡的是,COSTA目前在中国的品牌力和定位还不足以让其即饮咖啡脱颖而出。

不过,可口可乐强大的渠道力量在COSTA上还没有显现出来。在FamilyMart便利店,COSTA的两瓶装咖啡只在右上角的冷饮柜出售。相比之下,雀巢、味全贝纳森、星巴克以及农夫山泉的探机咖啡所占据的“位置”显然更为黄金。

便利店里COSTA即饮咖啡存在感不强 | CBNData消费站拍摄于FamilyMart便利店

即饮咖啡市场变得越来越拥挤。跨界玩家农夫山泉、伊利在渠道力上并不逊于可口可乐。星巴克也销售即饮咖啡,“把专业的事情交给专业人士”。 2007年,星巴克与百事公司成立合资公司,在中国市场推出瓶装星冰乐即饮咖啡,百事公司负责渠道和推广。 2015年,这项工作交给了康师傅,负责星巴克即饮咖啡在中国大陆的生产和分销。

年轻球员也纷纷涌来。 Never Coffee 专营流行的冷萃咖啡和防弹咖啡。还通过薇娅的直播间卖货。天猫单店月销量超过15000单。在茶饮圈颇受欢迎的元气森林也将触角伸向了咖啡领域。日前,线下门店全面关闭的连咖啡也宣布进军快消饮料行业。

即饮咖啡赛道也在争夺品牌力、产品创新和渠道。拥有可口可乐加持的COSTA,在品牌塑造和创新方面还有很长的路要走。

家用和户外咖啡:新手COSTA能挤进去吗?

根据詹坤杰对咖啡市场的分类,门店外(餐厅、办公室等)的户外咖啡消费和非即饮咖啡(多为家庭场景)占据了整个咖啡市场的72%。这也是可口可乐希望通过收购COSTA来拓展的一个领域。

1. 商店外的户外咖啡消费

2019年9月,COSTA宣布与英国工业物联网公司Eseye合作,在全球推广COSTA Express咖啡自动售货机。

COSTA在中国以外市场的自助咖啡机布局可以追溯到2011年——COSTA斥资6000万英镑购买了800台Coffee Nation咖啡机,并将其更名为COSTA Express。 2016年,COSTA Express在全球拥有超过5,000台咖啡机。但在中国的自助咖啡市场,COSTA却是一个新面孔。

据零售老板统计,国内自助咖啡机的第一梯队是以优饮咖啡为首的国产品牌。这些品牌占据了国内多所大学、医院、大型企业园区、写字楼等。价格在10元左右,是学生和白领的实惠选择。