多分咖啡 AI大模型应用爆发期:如何实现长效用户增长与营销策略调整

无论是写PPT、写简报、还是制作海报,AI工具如今已经成为我们作为上班族的“职场伴侣”。就像咖啡一样,它们是办公室的必备品。

尽管应用产品层爆发式增长,但稳定的AI用户生态尚未形成。因此,谁能抢到用户,谁就有望实现规模化,完成商业化闭环。

不过,从营销角度来看,很多大型车型的上市思路仍然是基于快速量产。如何实现更好的留存、持续获客、甚至付费?它还不完美。

那么,在AI模型大规模应用爆发期,如何通过营销实现用户的长期增长呢?如何调整投放策略?过去的投资增长策略是否存在误区?

这些问题值得更深入的审查。

99%的大模范公司在增长方面都犯了哪些错误?

在与几位从事大型模型应用领域创业的朋友交流后,我发现很多大型模型公司在做营销时往往会忽略以下问题:

问题一:过于追求日活跃流量、用户数等增长,而忽视获客效率。

抢规模的逻辑固然没有错,但一味追求用户规模就很片面了。在追求用户规模的同时,更要关注获客效率,关注CAC获客成本。

参考移动互联网时代,当时的APP应用之战,其实就是谁的获客成本最低。因此,在做营销时,不能只追求规模。

互联网江湖认为,随着“抢用户”逐渐加剧,大型AI模型的应用极有可能进入获客成本高的阶段。

现阶段,大型模型工具品牌该如何做出投资决策?是继续“花钱”购买流量,用广告预算换取每日活跃数据,还是考虑付费率?事实上,并没有明确的共识。

问题二:在投放渠道逻辑上,我们过于注重快速量产等舞台效果,而忽略了生根场景。

从KPI的角度来看,日活、月活有好的表现当然是好事。不仅写工作报告变得更容易,而且在找工作方面似乎也很成功。当然,取得成果是一回事,更重要的是所选择的投放渠道能否扎根场景,真正触达有需求、有痛点的用户。

事实上,扎根场景比单纯追求流量效果更重要。

目前,市场上AI大模型的应用场景分为两类:

娱乐场景:大型娱乐AI模型,各种有趣好玩的应用。增加投放量很容易,但用户粘性不高。一旦大型模型应用开始充电,或者对某些关键功能进行充电,最终的转换效果可能并不理想。

办公场景:如一键制作PPT、一键生成海报等大型模型应用。这么大的模型大多是生产力工具。手机上的生产力工具主要是便携的,但真正高频、深入的使用场景是在PC上。例如,我下班后浏览抖音时,经常会遇到一些看起来很有趣的东西。这是一个很好用的AI文案工具,但我很可能不会回到公司打开电脑下载它,因为看了几个短视频我就会忘记它。

这时候你就要考虑投放渠道和用户场景的偏差是不是有点大了?

比如生产力场景下是否应该多做一些渠道投放?比如,分配更多的预算给PC端。

“无论是AI办公、AI营销,还是很多AI工具产品,其主要使用场景之一就是在PC上。”360集团副总裁兼商业化总裁黄健曾在接受媒体采访时表示。

问题三:忽视PC分销渠道的价值。

对于大型模型发行的增长,99%的大型模型公司都犯了一个错误:忽视了PC端发行渠道的价值。

秒针发布了一份研究报告。数据显示,PC屏幕高度集中于中青年、一线城市、高学历人群。这群人正是对游戏、旅游、数字、教育、科技等行业有较强兴趣的人群。人口的消费能力。

也就是说,核心PC用户其实拥有很大的购买力。

对于大型企业来说,实际投资决策中容易忽视的一个问题是,大多数营销决策者将PC渠道和移动渠道视为“替代品”而不是“补充品”。

这是什么意思?很多搞品牌广告的人都会觉得,如果我在“豆快B站”上做广告,就没有必要做PC版了,因为数据不如手机版。

事实并非如此。

随着PC端基础设施越来越完善,PC端交付可能会带来更显着的效果。

360集团副总裁、商业化总裁黄健曾向媒体提及这一点:在国外,移动端的广告CPM与PC端非常接近,但在中国相差3倍甚至3倍5次。差距不合理。对于广告主来说,无论是PC端还是移动端,每一次点击的背后都是潜在客户。

造成这种差异的原因可能更多在基础设施上,比如进一步完善PC端流媒体工具、丰富内容生态、积累完整的用户画像、利用智能技术提高CPM等。

由此看来,深耕PC多年的360显然已经做好了战斗的准备。一方面,360在PC端拥有可观的流量,月活跃用户达5.3亿,位居行业前列;

另一方面,360凭借搜索、软件管家、安全卫士、浏览器等国民级用户产品,占领搜索、桌面等重量级用户入口,处理数亿次请求,积累海量全链条。营销大数据。

随着AI大模型技术的爆发,我们不仅对360搜索、360导航等重点用户产品进行AI升级,还从营销产品、技术、模型等层面发力,用AI技术赋能整个营销链条。

流媒体基础设施足够完善,移动渠道和PC渠道互补的逻辑其实也更清晰。

接下来,如何重新挖掘PC端的价值,或许是随着大规模模型投资流量的增长,需要认真思考的问题。

当大模型产品投入流通时,PC渠道的价值是什么?

从获客成本来看,PC端流量洼地的价值不容忽视。与移动端相比,PC端的获客成本实际上更低。

据一位做AI产品的朋友介绍,目前短视频平台上AI产品的获客成本比较低,在十几元左右,比哔哩哔哩低40%到50%。客户成本可控制在3-5元。

为什么PC获客成本这么低?从用户习惯来看,工具类产品总是需要被搜索的,要么通过搜索引擎,要么通过应用商店。这其实对应了PC端搜索+应用分发两大入口。

360拥有这两大入口的核心优势。 360数据显示,2024年下半年,360搜索AI行业日均搜索量环比增长118%,日均消费增长159%。应用分发门户指的是360软件管家。自今年5月完成全面升级以来,月度配送量、上架产品数量均保持行业领先水平。

而且,很多PC端AI工具应用与工作效率相关,也符合大机型核心用户的使用场景。用户更愿意付费,投资价值自然也就更高。

为什么AI工具更容易在PC端产生支付?

原因在于两点:

一是目前AI工具在工作效率、内容创作等“生产力”场景中处于领先地位,并且在工作、学习等场景中与PC端高度适配。只要AI工具暴露在用户必经的场景路径中,并且能给用户带来“加BUFF”的意想不到的感受和体验,那么产品付费的概率自然就会更高。

问题是能否通过搜索行为识别并匹配用户的真实意图需求。

例如,当用户搜索关键词“PPT”时,其背后的真实需求可能是创建、编辑、美化PPT。 360智慧商务的做法是,根据用户的搜索行为,通过识别和匹配用户的真实意图和需求,优先推送PPT生成人工智能工具,为他们提供更好的选择,提高工作效率。用户一眼就能看出,它不仅能解决眼前的问题,还能带来更多的“收获”。

举个个人案例,我以前用WPS只是为了码字,从不付费,主要以免费卖淫为主。但后来它推出了“AI校对”功能,省去了我找错别字的时间。除了满足我的“刚性需求”之外,还“堆积BUFF”,提高我的工作效率,所以我自然愿意付费。

为什么要强调BUFF和增益呢?其实有两个方面。一方面,AI工具在效率提升场景下为我们添加BUFF。另一方面,它实际上意味着利用智能营销方式来升级用户的搜索行为和体验。在“刚性需求”之上,用户提供更好的解决方案。

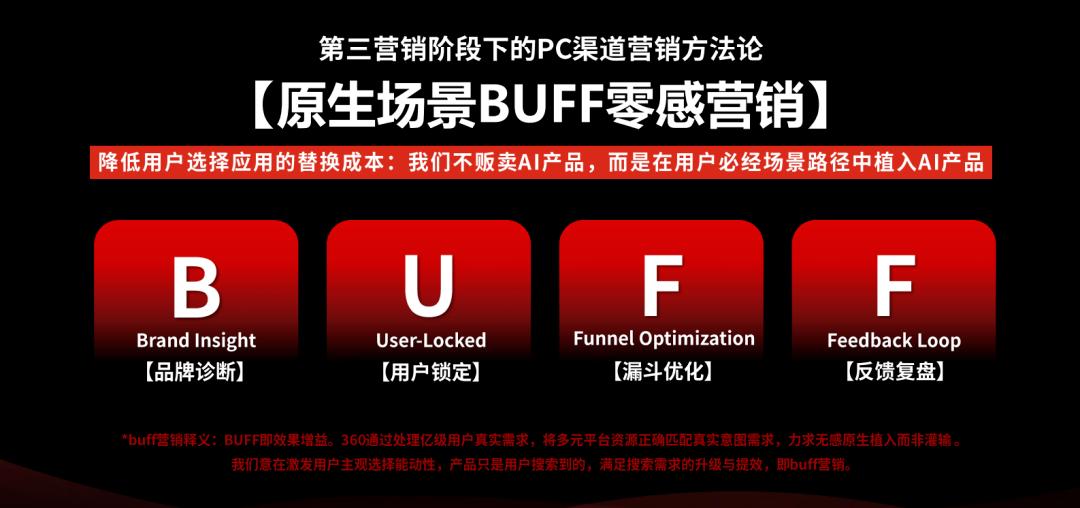

按照这个逻辑,360智慧商业总结了一套BUFF营销方法论,从品牌诊断、人群定位、漏斗优化、反馈审核等维度构建了PC端AI工具营销的营销闭环。

还有一点是,从用户决策的角度来看,为AI工具付费实际上是一种决策周期较长的支付行为。秒针报告指出,PC终端作为信息的深度处理终端,单价高、环节长,更能影响消费者做出消费“理性决策”。

在PC场景下,AI工具营销可以真正实现按需搜索、下载安装、直接使用——决策环节长,但接入路径短,应用替代成本低。与其他消费类别不同的是,消费者可以优先“使用它”。用户体验过后,会更有信心付费。

因此,移动端流媒体是触达用户的第一步,但不能只在移动端进行。用户只有在不同平台、不同曝光下了解产品并完成认知构建,才能使用PC作为“最终产品”。 “一公里”成为刚性用户并最终付费,完成闭环。

技术在迭代,流量在迁移,但媒体的“价值”依然是营销的基础

20世纪最著名的媒介理论家和思想家马歇尔·麦克卢汉曾经说过一句经典名言:媒介就是信息。

想要了解信息如何传播以及未来的营销趋势,首先要了解媒体的未来趋势是什么。

从互联网世界来看,多种媒体形态并存是大趋势。

示例1:有些人认为移动设备仍然是主要营销重点,PC 并不重要。于是,近年来抖音、快手、西瓜视频等移动应用纷纷在PC端开设官网,淘宝今年也宣布重构升级。再说说另一个“冷知识”:大众点评,一个基于LBS的本地生活平台,在PC端也有网站,也可以订外卖、团购。

示例2:在移动互联网的早期,人们谈论的是专注于线上而不是线下。在移动互联网初期,小米依靠线上营销快速走红,并没有建设线下实体店。结果,几年之内,小米主打线下门店,OV则依靠线下门店在智能手机决赛站稳脚跟。

例3:有人认为全民直播电商和货架电商落后。结果:豆、快效仿猫狗,大力布局货架电商。我们来谈谈更重要的事情。货架电商不就是将线下货架媒体形式转移到线上吗?

…………

任何媒体形式,无论是PC、货架还是线下,形式并不重要,价值才是最重要的。如果它具有稀缺价值,它就不会被淘汰。

只有孩子才会做多项选择题,当然所有成年人都会做。应重视多媒体融合和对提高企业竞争力有价值的媒体形式。毕竟,不管黑猫白猫,只要能抓到老鼠就是好猫。

如果你不认真对待,你就不会理解它。如果你的朋友和商人看到机会认真对待,他们可能会殴打你。商战的历史就是认知碰撞的历史。

其次:AI工具营销需要融入场景、高频触达。

因为这个选题,我和很多从事流量投资的朋友交谈,找到了一个共识:适合场景的流量就是高价值流量。

原因很简单。任何营销都必须从用户开始。这是根本性的。 AI工具营销本质上是针对用户办公需求的营销。当然,移动端也可以用于办公,但它是一个辅助的轻应用。深入、长期、高频的使用场景一定是PC端。因为更贴近用户的痛点,所以更容易转化、更频繁地触达用户,也更容易让用户付费。

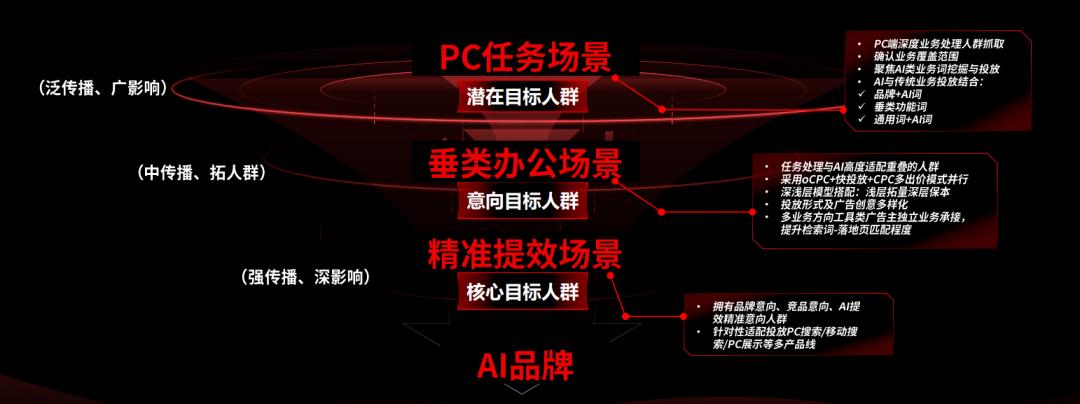

在触达PC平台方面,我们可以看一下360的做法:360智能营销漏斗模型从PC任务场景中获取潜在目标人群,然后通过垂直办公场景进一步聚焦意向目标人群,最后利用精准的效率提升场景。瞄准核心目标群体,最终完成付费转化。

360智商在逐步分解场景、人群的同时,从投放策略、产品匹配、搜索关键词等维度有针对性地优化效果,实现影响力层层递进,力争将AI工具“实现原生”使用场景的“零感营销”,提升营销转化。在智能营销行业,漏斗模型已经被多次验证,非常有效。

随着大型AI模型的爆发,PC场景蓄势待发——生成式AI工具用户数量的增长、PC出货量的增加、以黑雾为代表的PC和跨端游戏的爆发等利好因素将推动PC场景的发展。也进一步激发PC营销潜力。

因此,当大家都在关注短视频、快手、移动设备时,重新审视PC渠道的价值可能会带来不同的认知和收获。