商场购物体验变迁:从香水味到烟火味,餐饮与购物比例的转变

当我走进商场时,“高档”的香水味消失了,鼻子里充满了食物和烟花的味道。 /视觉中国

在商场里买到自己喜欢的衣服已经成为一件难以捉摸、不太可能发生的事情。如今,很多商场购物和餐饮的比例已经趋于1:1,“去商场购物”已经成为一件很老套的事情。

在你最喜欢的购物中心里,有多少层楼是餐厅?

这两年,商场对购物高手越来越不友好——如果你摔断腿,你可能会发现一整栋楼都挤满了餐馆,除了油烟味之外什么也得不到。

与几年前相比,如今的商场已经悄然发生了变化。

以前去商场的目的就是购物,逛累了就吃顿饭。现在却恰恰相反。当你周末和节假日去商场时,常常会直接去各个餐馆。饭前饭后的空闲时间,我会逛逛商店,但消费不多。

同一个商场,疫情发生前,三楼、四楼的火锅店、日料店常常很忙碌;而一楼、二楼的珠宝、服装店则冷冷清清,人流很少。人们不禁想知道他们所依赖的是什么。什么赚钱。为什么如今的商场越来越像“大食堂”?

前段时间,很久没有线下购物,突然发现广州一家老牌购物中心里的零售店已经所剩无几了。优衣库、H&M、耐克被几家大型连锁服装店装修,剩余空间用于餐饮业。草皮。

从一楼到八楼,连锁餐厅星罗棋布。一瞬间,你仿佛进入了美食的世界。每个角落都在诱惑着你的味蕾。

连锁餐厅星罗棋布在世界各地,一瞬间我以为自己误入了美食的世界。 /土虫创意

传统商场的化妆品、服装、鞋包怎么样?抱歉,只有少数商店可供选择。曾经辉煌的“购物中心”早已化为泡影。唯一能满足顾客的就是他们的胃口。

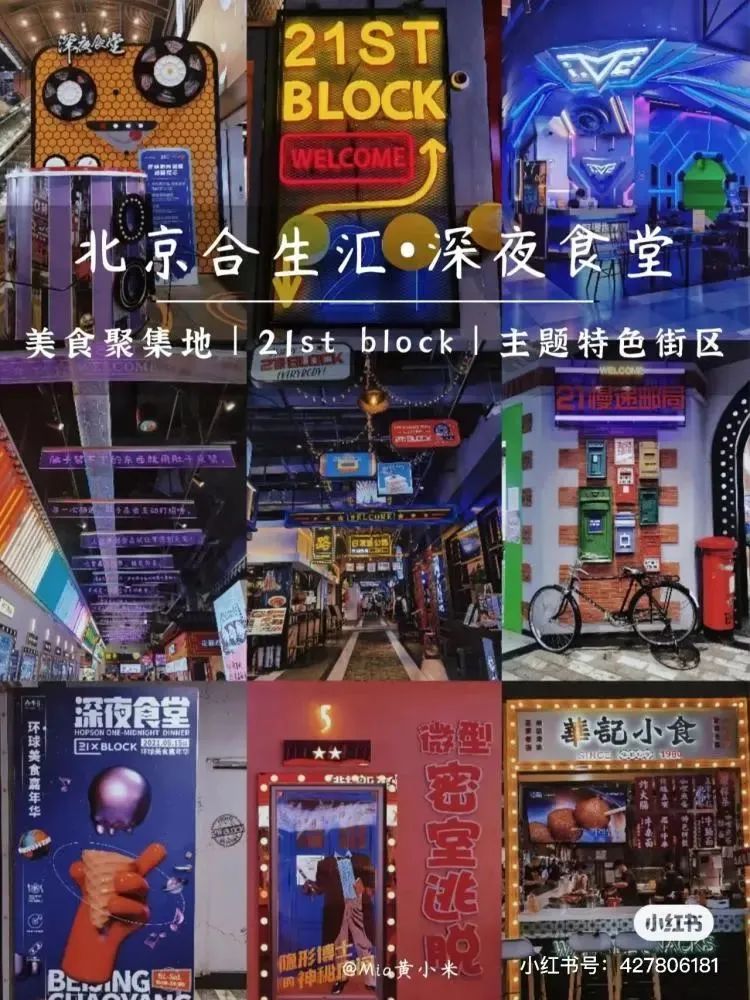

同样的故事也发生在全国各地的购物中心。据大众点评最新数据显示,仅北京朝阳大悦城就有179家餐厅、饮品店。每天前来打卡、就餐的年轻人已成为商场顾客的主力军。近年来,新开业的合生汇、麒麟新天地等商场,餐饮数量已超过其他零售店;而餐饮业也成为万达广场近年来最大的吸金领域。

餐饮业成为各大商场的分流工具,成为“没落商场”的救命稻草。

当我走进商场时,“高档”的香水味消失了,鼻子里充满了食物和烟花的味道。

餐饮业也成为近年来万达广场最大的赚钱行业。 /视觉中国

商场变“食堂”不是你的想象

近年来,购物中心开设的餐厅数量持续猛增。

在购物中心发展初期,购物中心:餐饮:娱乐的黄金比例为7:2:1[1]。也就是说,餐饮店仅占购物中心业态的20%左右。

底层是超市,一楼是珠宝店,二三楼是服装鞋店,四楼是餐厅,是很多传统商场的基本布局。餐饮所占比例较小,往往安排在较高楼层。

但近年来,商场餐饮业态占比逐渐提升,一些综合性商场餐饮占比甚至达到一半以上[1]。

▲商场的底层通常是超市。图/图创创意

随便举个例子,上海商场圈的网红七宝万科广场,地下一层和地上五层有不同的餐饮业态。

与地铁相连的B1层是“品味美食市场”和“大时代广场”——大型地下美食城。甜点、寿司、串烧、炸鸡,应有尽有。

一楼入口大部分被星巴克、肯德基等咖啡和西式快餐商家占据。二、三层也逃不开餐饮业态的扩张。每个角落都摆设着滇菜、川菜、火锅等当地特色菜。

二、三楼餐厅不多,四、五楼是餐饮的主战场。粤菜、川菜、江浙菜系,八大菜系都清晰地为您安排;还提供日本料理、牛排和其他异国美食。

▲上海七宝万科广场,餐饮营业从地下一层到地上五层。图/图创创意

这绝对也不例外。上海瑞虹天地月亮湾的餐饮业务也占比40%;广州的K11、杭州的嘉里中心、成都的大悦城等都是“七宝万科广场”。

商场餐饮的渗透率可谓“惨不忍睹”。现在,可以毫不夸张地说,购物中心里到处都是餐馆。无论你走到哪一层,总能找到一家餐厅坐下来,吃饱喝足,然后再继续购物。

难怪现在人们把开在大学旁边的购物中心戏称为“大学生周末食堂”。如果你想熬夜,商场里的海底捞员工总会微笑着迎接你。

商场里,疫情前餐饮的火爆与其他门店的惨淡客流量形成的鲜明对比并非幻觉。

据长江证券报告显示,餐饮已成为商场头号客流渠道,日均消费人数达4400人次,是服装行业的三倍多,远超其他行业[1]。

▲与餐厅相比,商场内的服装店人流量很少。图/图创创意

从另一个角度来看,餐饮行业的租赁需求最为强劲,并逐渐成为整体零售市场最重要的租赁主体。以北京为例,餐饮业贡献了零售房地产市场约三分之一的租赁需求[2]。

商场也愿意通过降低租金、补贴装修等方式“降低自己的地位”,只为了引进受欢迎的餐饮品牌。

从一开始,餐饮只被视为辅助边缘业务,到现在不惜自掏腰包补贴来吸引餐饮。餐饮什么时候成为商场投资的“热点”?

商场,把餐饮当成救命稻草

商场改造成大型食堂,其实是商场领导深思熟虑的决定。

这首先要从商场的盈利能力说起。

2013年以来,商场赚钱的时代已经一去不复返了,大部分都在亏损[3]。

据弗若斯特沙利文统计,2020年中国入住率低于70%的购物中心数量为9,606家,几乎占购物中心总数的一半。一般来说,入住率低于70%的商场基本上很难盈利[4]。

另一方面,盈利能力较差的购物中心不断增多。据中国连锁经营协会年度调查统计和第三方数据显示,2021年全国新增购物中心近500家。截至去年底,开业购物中心约6300家全国各地[5]。

但问题是人流量有限,而商场数量还在不断增长,这势必会稀释各大商场的人流量。

此外,线上电商的兴起正在挤压线下消费的生存空间,商场的日子可想而知。美国梅西百货披露的实体商业零售额显示,进入21世纪以来,其销售额整体呈现下降趋势[6]。

▲商场供应过剩,竞争激烈,但数量却在不断增长,势必会稀释人流。图/图创创意

疫情的到来,让这些问题更加暴露无遗。

疫情对于商场客流来说更是一场灾难。综合性购物中心的客群受到的负面影响最为严重,超过60%的购物中心表示其客群直接减少了一半以上[7]。全国购物中心平均空置率为21.10%,超过行业公认的20%警戒线[8]。

在商场饱和、线上电商和疫情的三重影响下,商场业主普遍存在流量焦虑。如何吸引顾客、增加销售额已成为商场管理者迫切需要解决的问题。

于是,餐饮这一“交通工具”就被商场盯上了。

首先,餐饮解决人类最基本的生理需求。无论人们是饥饿还是处于压力之下,他们都会想吃一顿饱饭。调查显示,在中国,超过80%的消费者每周至少外出就餐一次[9]。

而现在,餐饮不再只是一种饱足的行为,更是一种联系人与人的社交工具。数据显示,2020年7月,社交属性较强的火锅以98%的复工率成为餐厅复工品类第一[10]。当我们在家隔离的时候,谁没有说过疫情结束后一定要和朋友一起吃火锅呢?

▲因为疫情被迫宅在家里的人,谁不想和朋友一起出去吃顿火锅呢?图/图创创意

餐饮满足人们的生理和社交需求,理论上可以持续吸引大量顾客。

从数据来看,餐饮行业确实是当之无愧的“流量之王”。仅以每月平均接待顾客数量来看,就达到了10万的量级,远远超过了百货、电影院、服装等商家。

而且,餐饮还可以延长客人的停留时间,带动其他业态的销售增长。

除了具有明显外卖属性的茶饮料外,快餐的停留时间都在半小时以上。如果考虑排队等待因素,晚餐停留时间一般在2小时以上,仅次于具有娱乐属性的KTV[1]。

▲经常可以看到餐馆里排着长队。图/图创创意

消费者在商场的消费行为主要分为目的性消费和随机性消费[11]。只有尽可能延长消费者在商场的停留时间,才能让消费者尽可能产生随机消费行为。

因此,商场将大部分餐饮业态放置在四楼和五楼,这样可以诱导消费者离开较低楼层,到较高楼层购物,从而尽可能吸收餐饮带来的客流量。

另一个原因是照顾餐饮租赁能力。一般来说,餐饮出租能力不高,且楼层越高,出租水平越低[1][12]。

▲与服装等毛利率较高的业态相比,餐饮租赁能力并不强,因此大多仍位于较高楼层。图/图创创意

餐饮本身的租赁能力较低。商场要想吸引流量,就必须在招商方面做出一定的“牺牲”。

因此,在疫情影响下,租赁能力较低的餐饮是商场一层品牌数量唯一增长的业态,而租赁能力相对较强的服装零售店则受到最大的冲击。压力,整体商店关闭的比例较高,尤其是女装[10]。

与其说商场青睐餐饮,准确地说,还得靠餐饮。

餐馆集中在购物中心,其中30%的商店出售食品。

记者走访了长沙乐和城、新世界百货、步步高商业广场等7家商场发现,每家商场都已成为空中美食城,将买、吃、娱乐三大休闲元素紧紧束缚在长沙。吸引城市居民。在一些商场,餐饮店占门店总数的近一半,平均在30%左右。

以长沙王府井百货(要求面积:平方米;代表项目:郑州金亿城购物中心B区、郑州城西递港等)为例。除一楼店面外,肯德基、麦当劳、星光巴克等知名连锁餐厅将整个七楼设置为餐饮区,提供绍克部落的烧烤、湘先生的时尚湘菜、日式御好烧大王,还有台湾涮锅“下钵下钵”,为热爱小吃和糕点的桂林人提供了多种选择。八楼还设有萨拉丁巴西烧烤餐厅,提供高档自助餐。

在新开业的悦芳IDMALL中,餐饮已从商场的附属品升级为商场的“主打歌”。除负一楼设有必胜客、甜品时光、肯德基、金牌小笼包、DQ、钱味涮锅等多家主流时尚快餐店和甜品店外,其他楼层都有不同风格的餐厅。咖啡馆、中西餐厅随处可见。二楼有Coffee Wings、韩国阿里郎、日本味千拉面;河路回转寿司、重庆小天鹅、磨坊时光、御寿司、大御铁板烧、莫莫茶等,都已经营业很久了。记者初步估算,商场内餐饮店多达30家,是名副其实的“美食街”。五楼的斗牛士牛排馆等餐厅仍在装修中。

亏损的商场只能靠它来盈利

“以前,我们会去商场,顺便吃顿饭;现在,我们吃完饭,再去商场购物。”

在广州最繁华的商圈之一“江南西”,这里最大的购物中心富力海珠城,一直以餐饮业为主。在楼层地图上,零售店在众多餐馆中的存在感非常弱。

这个曾经被称为“承载整个商圈期待的购物中心”,如今已成为周边白领的超级食堂。下班时间,各餐厅的餐桌“排队大战”十分激烈,经常有几十张桌子在排队。相比之下,一楼的服装配饰店就显得相形见绌了。

正是因为餐饮业的大规模进军,这个商场即使在平日也享有难得的人气。

依靠餐饮业“救市”是各大传统商场惯用的手段,这本身并不奇怪。然而,当前商场餐饮业的扩张正在颠覆商场中的“主客”关系——餐饮成为主角,而零售业则成为配角。

广州富力海珠城曾被誉为“承载整个商圈期待的购物中心”。现在已经成为周边白领的超级食堂。

杭州历史悠久的购物中心田艺园,曾是20世纪90年代初期杭州成交额前三的购物中心,也是华东地区最大的艺术购物中心;但到了2016年,田艺园成为了“浙江第二对面的美食城”。唯一的价值就是为周边居民和患者提供就餐服务。

近年来,大悦城、万象城等全国领先的商场逐渐加大餐饮比重。小红书上,各大商场的“购物指南”都被“美食指南”取代了。就连被誉为“实体店最后希望”的奥特莱斯也开始向餐饮行业张开双臂,以美味吸引消费者。

如今,餐饮食品可以占到一个商场一半以上的面积。这个数字在十年前的购物中心业态中简直令人难以置信。

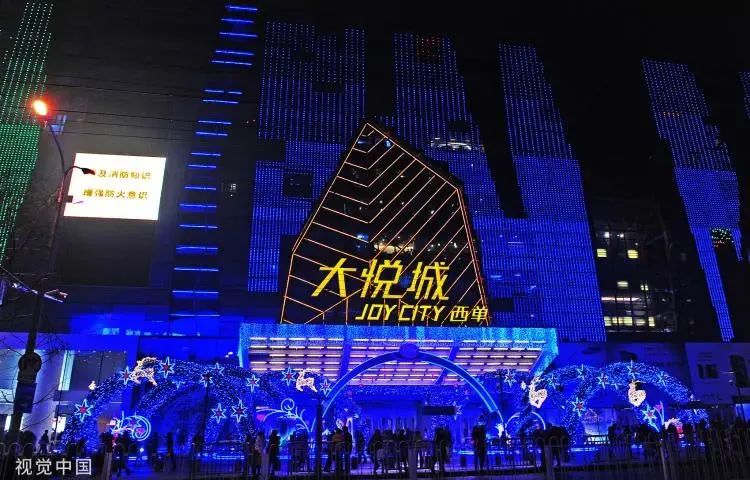

2007年,北京西单大悦城首次开业。商场11层中预留了3层作为餐厅,这在圈内引起了巨大争议——这么多餐厅会拉低商场的基调吗?是否会挤压大悦城的利润?

当时,西单大悦城餐饮招商负责人刘兵表示:“餐饮商户提供的租金相对较低,面积大,租期长,装修、设备成本较高。” ,而且人员成本高。”

11层的西单大悦城,预留三层用于餐饮,引起了业内巨大争议。 /视觉中国

但这种“不划算”却给大悦城带来了意想不到的人气。小冰淇淋品牌DQ冰皇后开业后,单日就能卖出2000多个冰淇淋,成交额近300万,远远超出了商场经营者的预期。

2010年以后,电子商务全面兴起,网上购物开始流行。传统百货商店已遭遇冷遇。随着实体零售业的衰退,越来越多的老商场面临着“关店潮”,而那些幸存下来的商场也不得不调整新的发展思路。

首先,“卖货”不再是商场的第一目标。更重要的是:如何吸引顾客驻足停留?与互联网电商相比,商场的专属优势在于“物理空间”。因此,为消费者提供不可替代的“空间体验”是商场的大势所趋。

于是,“体验经济”成为商场的王牌。从文化空间到餐饮空间,不仅能帮助商场吸引人流,还能增加顾客停留的时间。其中,餐馆是最友善的场所,让缺钱的年轻人有底气、有底气“逛街”。

据龙商网2015年发布的报告显示,餐饮业态占商场“三分之一”,已成为常态。

与互联网电商相比,商场的专属优势在于“物理空间”。 /西安SKP-S官网

但这一比例仍在增长。疫情发生后,各种消费需求进一步“线上化”,从买菜到零售,从教育到娱乐。此时的消费需求严重依赖线下实体空间,只剩下餐饮和社交。

据咨询公司弗若斯特沙利文统计,2020年,全国近一半的大型购物中心出租率低于70%。 2021年,虽然购物中心的入住率有所恢复,但空置率仍为21.1%。空置率超过行业“安全线”,盈利能力堪忧。

曾经有地铁、黄金商圈为后盾的购物中心,开始出现频繁的“换店”。

餐饮成为最后一个“客流发生器”——以万达商场数据为例,2019年美食类产品为万达贡献了31亿人次,仅次于时尚类产品的40亿人次。疫情过后,餐饮“引流”能力不断增强。

餐饮成为最后的“客流产生机”。 /小红书

“5:3:2”的购物、餐饮、娱乐购物中心业态的“黄金比例”正在悄然改写。

对于那些日渐冷清的商场来说,只能依靠餐馆来“渡过危机”。

餐馆太多,商场不太好逛

奇怪的是,虽然疫情让本来就不景气的商场雪上加霜,但另一方面,商场却依然悄然开业。

据迎商网统计,2021年全国新开业商业建筑面积3万平方米以上购物中心545家;截至2021年底,全国购物中心数量高达5387家。商圈越来越近,商场数量也已经趋于饱和。

这么多的商场,真的有那么多人去吗?答案一定是只能靠餐馆来支持。

商圈越来越近,购物中心的数量已经趋于饱和。 /像素

与此同时,零售品牌在商场的时尚空间开始萎缩。商场越来越难逛——这几乎已经成为时尚达人和购物达人的共识。

但十几年前,百货店名副其实,“百货店”绝对是商场的主要看点。记得小时候,每次走进商场,一楼总会飘荡着大牌香水、化妆品的高贵气息,然后迎接我的就是最精致的炫目视觉冲击波。还有市场上漂亮的衣服鞋子,还有各种玩具和电子产品。令人目眩。

顶楼是美食广场,存在感较低,谨慎行事,以免油烟味蔓延到商场下部。因此,商场的美食区一直是商场中的“边缘人”。

为什么食品区设在顶楼?因为餐厅的出租能力较低,而商场的租金与楼层成反比。

大型商场鼎盛时期,仅女装就有三层,低级女装、女装、中级女装,化妆品、鞋包各占一层。可以逛街逛到脚底起泡也不累。吃饭和休息只是购物的附带功能。

一楼始终弥漫着大牌香水和化妆品的高贵气息。 /上海新世界大丸百货

商场之间的竞争自然是零售品牌的竞争——为了找到自己喜欢的品牌,有些人可以开车一个多小时去特定的商场看货。但到了网购时代,这样的“盛况”已经不复存在了。

当时对于餐饮业来说,进入大型商场的条件极其苛刻,而且效益也不一定很好。只有海底捞、小肥羊等大型连锁餐厅以及高档西餐厅才能获得“商场”“通行卡”。

但随着吸引力大不如前,商场租金开始下降,餐饮业利好。肉眼可见的是,餐厅地板正在逐渐“下沉”。甚至从二楼、三楼开始,不少餐厅就开始向大家伸出橄榄枝,越来越多的零售品牌开始撤架。仅2019年至2020年,短短两年时间,Esprit、Forever21、Topshop、Mango等国际知名快时尚品牌纷纷退出内地市场。

在商场里买到自己喜欢的衣服早已成为一件难以捉摸的低概率事件。 /像素

一个令人深感触动的经历是,在当今产品快速迭代的时代,商场里的衣服、鞋子仍然是小时候千篇一律的“老牌子”。很多零售品牌的设计感不再出众,甚至跟不上淘宝上的休闲品牌。独立设计潮流品牌。

在商场里买到自己喜欢的衣服早已成为一件难以捉摸的低概率事件。

如今,很多商场购物和餐饮的比例已经趋于1:1,因此“去商场购物”已经成为一件很老套的事情。

短短两年时间,Esprit、Forever21、Topshop等国际知名快时尚品牌相继退出中国大陆市场。 /视觉中国

您的购物方式正在迅速变化,但饮食永远不会改变。

疫情解除后,哪个行业恢复最快?除了托尼先生的美发生意外,“吃”是每个人最迫切的需求。

上海疫情解除后,即使餐馆不准进餐,人们仍然喜欢带餐巾,甚至直接蹲在台阶或草坪上与朋友一起吃饭喝茶。

虽然外卖早已成为城市生活中不可或缺的一部分,但它永远无法取代餐馆,因为餐饮店满足每个人的需求不仅仅是吃饭,还有社交。深夜烤串、啤酒炸鸡、咖啡、奶茶,归根结底都是为了人。在现实生活中社交和结识朋友。这种真实的情感联系是线上活动所无法替代的。

2021年,财经作家吴晓波提出“购物中心死亡论”,因为传统购物中心业态无法适应当前新的消费趋势。

传统的购物中心业态已经无法适应当前新的消费趋势。 /小红书

中国连锁经营协会CCFA联合尼尔森智商(NielsenIQ)发布的《2020-2021年中国购物中心消费者洞察报告》显示,虽然2021年购物中心客群热度已恢复至疫情前水平,访问频率和停留时间也有所增加。延长了,但顾客的平均消费却在下降——逛而不买几乎成了不可逆转的事实。

购物中心越来越被人们称为“线下试衣间”。如果商场里有合适的东西,再去网上查一下价格再购买也不迟。

与餐饮深度捆绑,是商场“自救策略”中最重要的一项。因为普通商场的辐射范围非常有限,如果想吸引半径5公里内的消费者,餐饮是最好的选择。

王健林说:“好的商场是吃出来的。”这是真实的。那些自命不凡、以卖货为主的传统百货店不会有好下场。

如果想吸引5公里半径内的消费者,餐饮是最好的选择。 /视觉中国

然而,不仅商场需要餐饮业,餐饮也需要商场。想当年,黄记煌、西北面等一系列餐馆从街头“离开”,入驻商场,然后在全国建立了响亮的品牌。

一家不能开在大型商场的餐厅不是一家好餐厅——虽然这是片面的说法,但也从侧面说明了这家餐厅的连锁度和知名度还有待发展。

也许,已经转变为“食品城市”的购物中心不需要每个人的眼泪和慰问。取而代之的是,他们表明在波浪通过后,剩下的是人们的核心需求 - 无论购物方法如何迅速改变,饮食将永远不会改变。世界上的真爱。

该项目是旧的,遭受了建筑结构的复杂性。

在山西的台湾,有一个“怪异”的购物中心,称为赫克森·摩尔(Hexin Moore)。怪异的原因是应该是购物场所的地方变成了“公共食堂”。 Hexin Moor位于台湾小区域的Changfeng Street上。这也是小米区繁华的街道。它每天都有大量的人流动,周围有许多商业建筑。上下班时,许多办公室工作人员在这里经过。

但是,当附近的人们需要购物时,他们对己糖的视线视而不见。这是为什么呢?事实证明,主要原因是己糖摩尔购物中心的产品已经老化并且已经过时了,许多人不愿在这里花钱。在当今的城市中,作为主要消费者群体的年轻人对新时尚的事物非常感兴趣。此外,己糖蛋白购物中心的旧产品太多,根本无法跟上“趋势”。他们中的许多人只去过那里。选择不去。

许多人会认为己莫尔购物中心离闭幕不远。但是,几年后,购物中心仍然保持开放,这不仅使许多人想知道在购物中心赚钱的其他“渠道”,否则购物中心如何保持正常运营?毛呢布料。实际上,购物中心能够继续运营的原因是由于集成服务所致。尽管这里的产品已经过时,但购物中心有许多餐饮店。尽管有些人不在这里购物,但他们被购物中心的餐饮店吸引。

而且由于它位于商业区,这里的大多数办公室工作人员都解决了购物中心的餐点问题,因此购物中心在一天中最繁忙的时间里吃饭。好的购物中心已经变成了“公共食堂”,购物中心仍然依靠它来生存。实在是太不可思议了。据了解,在后期,甲基摩尔可能会转变为食品城市。我相信,到那时,它将比当前的购物中心更受欢迎。

Shanxi的“精彩”购物中心变成了“公共食堂”,后来计划转变为“食品城”。

购物中心,努力转型

购物中心和餐馆之间的关系实际上经历了戏剧性的逆转。

在传统概念中,我们认为购物中心的收入主要来自商人的“租金”。但是,餐饮本身具有低租赁能力,其直接利益给购物中心的收益受到限制。因此,在早期,餐饮实际上只是一名“次要玩家”,零售店是购物中心的现金奶牛。

但是从什么时候变化?

这与购物中心的转型有关。

多年来,购物中心一直是商业房地产的一部分,老板是房地产开发商。

以万达为例。过去,“万达广场”的收入来源主要来自租金和房地产赞赏。

它的利润模型如下:万达投资于建造购物中心,然后在其周围建造支持办公楼,住宅,酒店和其他房地产,并利用它们来提高周围的土地价格。万达随后出售这些支持的住宅物业,并在万达广场投资了现金流,以支持其开发和建设并维护整个项目的运营。这称为“销售以支持租金”。

从早期投资,开发,建筑到较晚的运营,房地产开发商必须为最终提供“一站式”服务。但是,这种“沉重的资产”模型令人不愉快。初始投资是巨大的,后来的付款方式主要依赖于“租金”。

不好的事情是,房地产行业高度波动,购物中心的数量急剧增加,导致过度供应,租金相对较低,还款较慢,财务压力很高。

购物中心开始不知所措,不得不面对转型。

在购物中心周围,通常可以形成独立的商业区

2015年,许多房地产巨头开始从“资产繁重的运营模式”转变为“资产光模型”。这意味着什么?

房地产开发商用简单的语言说:嗯,我不再是租户。土地购买和购物中心建设的资金由第三方(例如投资机构)提供,而原始房地产开发商则转向“管家” - 负责现场选择,计划和设计,建设,施工,投资促进,和操作管理。它不享受项目所有权,而只能参与服务管理和提供服务[13] - 有点像承包商。

购物中心完成后,其角色将更像是“大型管家”。例如,万达广场由“万达商业管理”公司管理,其收入来源包括商业管理服务费,物业管理服务费和增值服务费。万达商业管理公司享有该项目净收入的20%至40%。

换句话说,购物中心已经从“房地产开发商”变成了“运营商”。租金不再那么重要了。购物中心的收入主要来自商人的各种增值费。该模型的核心是“操作强度”。流量是运营效率的最重要指标。

这就是为什么从未有过的购物中心依靠与流行的餐饮品牌合作的原因,大大提高了餐饮格式的比例并乞求他们定居。

该模型的最大好处之一是“小投资,高回报”。房地产开发商释放的现金流用于加速其扩张,并继续从第三和第四层城市收获客运。根据该模型,截至2021年底,全国已开放了418个Wanda Plazas,其中大多数位于第三和第四层城市。

这几乎是商业房地产的主要趋势。中国资源Vientiane,Joy City和Powerlong广告实际上正在朝这个方向转变。

越来越多的购物中心,无论是在一线城市还是二线城市和第三阶层城市,都将迟早该计划加入“大型食堂”的行列。

您可以理解,购物中心宇宙的尽头可能确实是一个“大型食堂”。至少我就我个人迫不及待地等待,直到流行病结束了,在购物中心的一家餐厅里吃大餐。

通过在购物中心中搜索热门单词,您会发现:

诸如乔伊城(Joy City)等购物中心的趋势是增加餐饮和招募著名品牌餐饮的比例。

购物中心快死了吗?餐饮的未来在哪里?

不可避免的购物中心是餐饮的主要战场。这场仗如何打?

为什么消费者“只是购物但不购买”?看看这个购物中心消费者洞察报告

舌头上的购物中心

年轻人无法拯救中国的百货商店

中国人每年在万达广场吃500亿次

餐饮逃离购物中心

弹出的是与购物中心和餐饮有关的文章的链接。购物中心将来会做什么?可以释放多少空间?