重庆沙利文咖啡馆:80年代的西餐记忆与时髦人士的梦想天空

上海静安寺路沙利文咖啡馆

沙利文,重庆潮人的梦想天空

回溯二十年前,“苏利文”曾是普通重庆人最向往的西餐厅,引来无数羡慕的目光——在排队盛宴的人们眼中,常常不经意间流露出一种特别的骄傲和自信。

“我第一次接触到西餐是在沙利文店,相信很多重庆人都一样。还记得小时候,周末家人总会带我去沙利文对面的二十九中吃一顿西餐。” “吃一份炸猪排,然后高兴地去解放碑购物。”现在在重庆一家咖啡店担任店长的毕女士回忆道。

在她的记忆中,进入沙利文家感觉很平民化。长方形的大厅估计长约十米。狭小的空间里摆着几张铺着白色桌布的长桌,大约可以容纳一百人左右。五十、六十人就餐,“在80年代的重庆,这里的服务是中式西餐,服务员上来先给你一份菜单,然后递给你刀叉勺。菜单有点难懂,大部分都是重庆人不熟悉的菜品,点餐后服务员也没有问任何问题,很随意。”

如今,沙利文已经退休十几年了,但在很多老食客的心中,在山城不少西餐厅的罗宋汤、牛排、沙拉中,依然能找到与怀旧岁月相关的悲伤。

《美食在中国》栏目制片人唐沙波表示,以沙利文为代表的老字号西餐厅已经成为山城西餐艰难诞生的一座丰碑,为人们提供了一个在地寻找美食的场所。西方饮食文化的根源。然而,正如一切风潮汹涌的必然规律一样,它是一个在1930年代让人向往的地方,一个在1980年代让人回味的地方,一个在1990年代让人回味的地方,也是一个逐渐被遗忘的地方。新世纪……就是在几代人的梦想中出现又消失,留下的只是那些阳光明媚的日子的记忆。

20世纪30年代上海咖啡馆里的一位女士

上世纪初,这座城市就有西餐厅

与1860年代、1970年代繁菜馆从广州搬到上海、北京相比,西餐进入重庆晚了四十多年。清代,重庆的商业、金融、衙署都集中在城市下半部沿江码头附近,餐饮业也集中在这一带。 1912年,在城下半部新板街(现解放东路西四街口一带)开设了一家“盛然罐头洋饭店”,出售洋酒、咖啡,雇懂外语的人为翻译,专门从事外国船舶业务。 ,这是重庆历史上第一家西餐厅。

抗战时期,重庆有着特殊的首都地位,达官贵人集中在这座山城。城市人口从20万猛增到100万,餐饮业达到顶峰。当时还是学徒的中华烹饪大师吴万里回忆,按照行业协会的分类,经营类型分为餐饮业、面食业、年糕甜品业三类;餐饮业又分为中餐和西餐,西餐有西餐厅、咖啡店、法餐厅和俄餐厅。据1943年重庆市警察局统计,市中区有大大小小的餐馆1700多家,其中中西餐馆900多家。据中西餐饮业协会会员名单显示,260多家会员中,有Sullivan’s、欣欣咖啡店等西餐厅、咖啡店30多家。

据行业协会统计,资金规模较大的纯西餐厅有:辛集永年春(一号样板市场)、广利(小梁子8号)、卡尔顿(上清寺)、惠丽宾馆(五库街48号) )、国际大酒店(红雪街店)、良友美食会所(状元桥店)、俄罗斯餐厅(临江路店)。

吴万里说,“抗战胜利后,峡江人纷纷返乡,流动人口骤然锐减。市中区餐饮业迅速萎缩,著名西餐厅倒闭一家1956年,国家将私营企业改制为公私合营,餐饮店改制为小企业,和大大学的调整再次减少,仅存的西餐厅就是对面的新新咖啡店。会贤楼”

1958年3月28日,市糖业糕点餐饮公司编印的《重庆特色风味菜肴简介》指出,市中区已恢复100多种特色菜肴的供应,基本达到了历史上最高的质量。历史上,新新咖啡店提供的牛排、沙拉、猪排、咖喱鸡饭、牛肉丝饭、咖啡、可可、糕点等名菜均榜上有名。

20世纪60年代的困难时期,由于粮食短缺,很多食品品种和风味菜肴无法经营,取而代之的是各种“代餐”菜肴。吴万里说,“由卖西餐的皇后宴会厅更名而来的民族路酒楼,还建了小球藻生产区,制作‘小球藻包’和‘小球藻汤’。最大数量是由野生植物制成的。”土茯苓 我们还卖杂粮糕、包子,还推广以素代肉的菜品,如牛皮酥肉、炸鱼香肉丝等。但由于西餐厅无法保证牛羊肉、咖啡等原材料的供应,有时不得不卖面条、面条。中国菜。

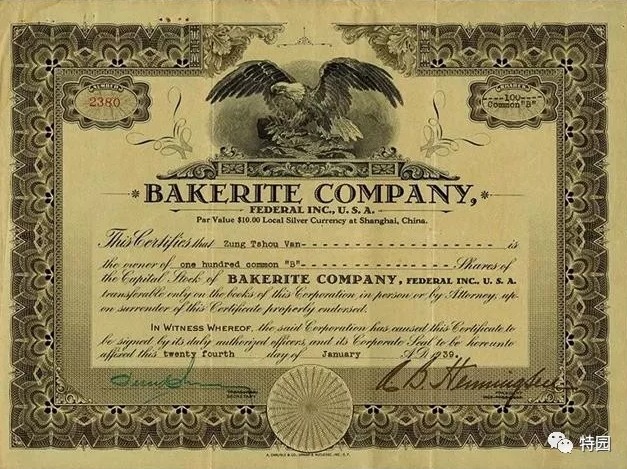

沙利文面包店和饼干糖果公司股票

西餐厅,演绎市井榕树的故事

“解放前,重庆沙利文和上海沙利文关系非常密切,可以说是出身名门望族。”沙利文的老经理永明虽然已经70多岁了,但他对过去的事仍然记得很清楚。

据他回忆,上海的南京西路在20世纪20年代和1930年代被称为静安寺路。这条短短的路上有无数的咖啡馆,其中沙利文咖啡馆最受欢迎。沙利文有一个英文名字,叫CHOCOLATESHOP(巧克力店)。 “这家正宗的英式西餐厅是一栋典型的英式建筑,两层楼。当时,沙利文是外滩地区外资银行的老板和高级职员,他曾在这里吃饭、喝咖啡。著名记者斯诺第一次见到了他的第一任妻子海伦,也是在沙利文,斯诺和宋庆龄第一次共进午餐。”

永明说,20多年前,重庆沙利文的创始人告诉他,上海沙利文的英伦风格让人不敢去关注。其实那里的午餐价格并不贵。 《沙利文的杂记》中有人还回忆道:“这种一两块钱的西餐,菜单上列出一份汤、一份鱼(或虾)、一份主菜、一小杯咖啡和一份甜点。”面包是由小孩提着藤盘送到餐桌上的,客人可以吃饱,不拿钱。”

1937年10月上海沦陷前,曾在上海沙利文工作过的冲沙创始人来到这座山城,在望龙门附近开设了沙利文店。其英式西餐和法式面包颇有名气。为什么选择沙利文在城市的下半部?永明认为,这是为了吸引附近聚兴城银行大厦的员工。 “当时,四川聚兴城银行在全国很有影响力,员工不仅收入高,而且有西餐消费习惯。然而,美好的时光并没有持续多久。随着抗战的结束,重庆市中区的人口锐减,重庆沙利文最终也无法逃脱。

有趣的是,培都时代与沙利文同为西餐竞争对手的欣欣咖啡店,在改革开放后再次复活了沙利文,并持续过着十年的红火日子。事实上,对于很多老重庆人来说,新新咖啡店甚至比解放前的沙利文还要有名。不出意外的话,《红岩》小说中,徐云峰被捕前,与汉奸富志高约好在欣欣咖啡厅的休息室见面。

20世纪70年代,山城民间艺术界流传着一个轶事,叫“欣欣咖啡店”。该剧讲述了重庆人气孔二小姐孔令军在鑫鑫咖啡店喝咖啡,打了市公安局局长许忠琪一巴掌。随后,许忠奇打了市公安局局长一巴掌。相反,他被任命为四川省公安厅厅长。老说书人程子贤曾讲过这个故事,但他说这个故事是艺术家虚构的,但人物是真实的,抗战时期,确实有人在会仙桥(会仙桥对面)开了一家咖啡店。解放碑塔)餐厅名为“欣欣咖啡店”。他说:“欣欣咖啡店的老板叫田长富,是家中的老四,田长富曾在美军招待所当过几天接待员。

我当过服务员,学过一些煮咖啡的知识。街道两旁的街边店铺里还残留着“重庆大轰炸”的痕迹,但欣欣宏伟。门面虽不大,但两扇十色压花玻璃弹簧门却让人眼花缭乱。门上方的招牌是两颗红色的星星。 ‘心子’紧挨着‘心子’,下面是一排英文。欣欣不仅卖咖啡,还卖牛奶、红茶、可可等,再加上各种西式糕点。由于位置便利,生意非常好。 ”

永明表示,为了保留重庆西餐的多样性,市餐饮服务公司决定在解放碑另觅地点,计划重新开办西餐厅。 “所以我们的新店用的是解放前老沙利文的招牌,几乎所有员工和主要厨师都是用心做的,西餐菜品也是用心移植的。”

重生之后,沙利文西餐又在重庆人心中活了十年。曾在店里当收银员的马玉华说,“1982年苏利文重新开业后,生意真是惨不忍睹,因为菜品便宜又好,每天中午都有食客在门口排队。”当时,沙利文的炸猪排(牛排、鱼排、鸡排)、麻油排骨、番茄牛肉汤、德国肉饼、苏斯金面包、民记饭在食客中口碑极好,每道菜只需几块钱。马玉华说,“当时三人吃一顿西餐最多也就20多元,附近川剧院、曲艺团、越剧团的演员们,完全把沙利文当成一个美食团了。”

重庆西餐,等待晴天

唐沙波惊讶地发现,山城庞大的餐厅名录中,连一家当地的西餐厅都没有。 “自从20世纪90年代解放碑被拆之后,沙利文和新新咖啡店消失了,重庆本土西餐的传承被取代,有近百家的洋咖啡西餐厅和西式快餐店,支持了重庆的西餐业。”

唐沙波认为,中餐是肉、鱼、鸡、鸭、菜的组合。这就是东方综合思维模式在起作用。西餐只是把各种菜品区分开来,这和西方的分析思维模式是一样的。密切接触。他说,吃西餐其实就是学习西方的思维模式。 “虽然本地西餐已经过时,但由于国外西餐产业的进入,重庆的西餐产业仍然有很大的潜力,我相信西餐很快就会有阳光的日子。”