实践中选择与创新:中国新乐理的发展历程及思想启示

在实践中选择,在实践中创新

——中国新音乐理论的发展历程及其思想启示

杨通霸

音乐理论一般可以指音乐的基本理论。西方语言中的一个常见术语是音乐理论²。中国古代又称“乐律”、“乐论”。就这一概念的本义而言,它应该涵盖包括音乐哲学、物理学、心理学、形态学、记谱法等研究成果在内的所有知识,反映音乐创作的基本规则及其相应的符号系统。它是一门有资格像“音乐理论”或“音乐科学”一样被称为“基础理论”的学科。

中国的传统音乐有着悠久的历史,与其实践相伴的音乐理论也极其丰富。这项宝贵的文化遗产不仅属于中国,也属于全世界。根据中国音乐本身的规律,对这些理论进行科学的整理和研究,使之系统化、易于应用,是音乐理论研究的独特领域,也是历史赋予中国音乐理论家不可推卸的责任。

我们通常所说的音乐理论,或者“基础音乐理论”、“音乐理论基础知识”等,并不是像上述的音乐理论研究那样的概念,而是特指结构化的音乐基础知识体系。满足音乐启蒙教育的需要。它是根据音乐理论研究成果,针对不同教学对象编写的各层次基础音乐理论教材。它是一门典型的应用学科。它与前两个领域相关,但也有重要的区别。西班牙语中与该科目相对应的词汇也是Grammar of Music,意思是音乐入门、基础知识或音乐语法。

本文将我国近代用于启蒙教育的音乐理论称为“新音乐理论”,因为这样的客观存在存在于近一个世纪左右的音乐生活中。它是西方音乐理论在中国近代新音乐实践中中国化的产物。它因应新音乐实践的需要而诞生,并随着新音乐的发展而成长。经过一百多年和几代人的努力,初步确立了应用学科的独立地位。 “新音乐理论”概念的提出,希望有助于区分该学科与作为音乐基础理论研究的音乐理论,并凸显其实用性和简单性;同时,也有利于区别于纯粹的中国传统音乐理论,强调其现代性和普遍性的另一个方面,为音乐理论教学寻求准确的学科定位,积极推动其建设和发展。

新音乐理论的发展过程,包括其孕育期,大致可分为三个阶段:

第一阶段是1900年以前,新音乐理论的诞生和启蒙是从西方音乐理论的传入开始的。

音乐史领域的研究成果表明,最早系统地将西方音乐理论传入中国的是清代来华的葡萄牙天主教传教士徐日升(Pereira,Thomas 1645-1708)。此人自1673年至1708年担任康熙宫廷音乐老师,在宫中讲解西乐,编着《律录奏要》,系统介绍西乐理论,广泛涵盖了当时已流行的五行记谱及相关音乐。在当时的欧洲。 、节奏、和声等乐理知识。这是第一部用中文写成的西方音乐理论。有趣的是,在康熙三子云亲王宣读并认可的手稿中,西洋唱名“乌勒明福寿拉”旁边有“上池公饭六五”的墨迹注解,还有介绍复调音乐的章节。插入。 “喜欢子木调”的评论⁴。说明西方音乐理论传入以来,一直与中国音乐实践和音乐理论进行比较。

徐日升之后,意大利罗马天主教传教士佩德里尼(Theoricus 1670-1746)接替他担任宫廷音乐老师。朝廷组织修订《四库全书》,并命他根据徐日升的手稿撰写《吕鲁正义·续集》。该书完成后,正式出版为《吕吕正义》第五卷。与前者相比,德里格集中于记谱的描述,没有专门处理音律和复调问题。然而,他添加了以固定点名方式书写的大调音阶。这是徐日升离开欧洲时期教会调式大调和小调合并的音乐理论反映。虽然这两本乐理专着对中国音乐并没有产生太大的实际影响,而且其中的很多中文术语甚至对现代人来说非常蹩脚和别扭。例如《编》称音高的升降为“刚柔”,音阶称为“音乐的编排”; 《续》称高、中、低三杖为上、中、下“三品”等。但无论如何,它是历史的真实记录,也是西方人寻求与中国音乐理论交流的良好开端。徐日升和德利格的差异也说明了西方音乐理论本身也在不断发展,各有各的传授方式,从来就不是一个统一的东西。

这一时期,外国人办的教会学校对于传播西方音乐理论也具有特殊的意义。英国新教耶稣会传教士茱莉亚·布朗,曾在山东省邓州会馆(蓬莱)讲授宗教音乐,1872年编着出版了《圣歌谱:乐法启蒙》,《乐法启蒙》讲的是西方音乐的基础本书的乐谱部分除300多首赞美诗外,还抄录了25首中外杂曲。比较五行记谱与贡尺谱符号进行视记练习的形式,与《律录钻要》中竹笔注的思想十分相似。 )编撰《中西乐法概要》后,于1883年在山西太原出版了基督教《小诗》,采用改良的工尺谱节奏。他们的这些活动都融入了西方记数法的量化原理,都有着明确的传教目的,所以都尽力探索中国人能够接受的形式。就连乐谱和乐理的解释也考虑到了中国化问题,在实践中产生了一定的影响,客观上起到了促进中西乐理比较融合的作用。

从上述事实可以看出,西方音乐理论的早期传入主要是通过传教士中的音乐家,从一开始就存在有意识或无意识的比较和选择。作为中西音乐文化交流的正常结果,为新音乐理论的出现做好了准备。

第二阶段是1900年至1949年,这是新音乐理论产生和发展的真正起点。

1898年维新运动以来,随着现代学校的兴起和学校音乐、歌唱活动的扩大,人们深深感受到音乐理论对音乐实践的重要性。一些音乐和音乐的倡导者也是新音乐理论的积极探索者。他们大多是从日本留学回来的学生,所以一开始就直接引用了日本的资料。最早、最具代表性的是曾志敏(1879-1929)译补的《乐论教科书》(上海广智书局1904年版)。原著是日本高等师范学校铃木米二郎教授编着的英国乐理教材(爱爱拜耳教科书音乐语法)。曾志敏在序言中写道:“音乐入门称为乐论,或音乐经典。没有这个,就谈不上音乐。”本书目录为:第一章,乐谱、音符、休止符;第二章,推介,工作人员;第3章,音程和音阶;第四章,语调(即语调,作者注明)和节拍;第五章,各种符号和缩写。从章节设计和概念体系来看,除了“舌头”等地道的日语术语外,总体上与当今的乐理教科书有些接近。应该说,从徐日升到曾志敏的两百年,是不可小觑的变化,也有外人容易忽视的艰辛。一个学科的传播,甚至文献的翻译,要在其他民族语言中找到确切的术语并逐步形成合理的概念体系,并不是一件容易的事。申请过程中一定有很多明智的选择和创造力。劳动。西方音乐理论中国化的一些早期内容已经包含在这里。

五四运动后,北京女子师范学院音乐系(1920年)、北京大学音乐传授学院(1922年)、上海国立音乐学院(1927年)、广州音乐学院等专业音乐教育机构《音乐》(1932)相继成立。音乐理论是一门不可缺少的课程,因此催生了多部音乐理论教材。这一时期音乐理论研究和教学实践最重要的发展是主体意识的增强和西方音乐理论中国化的主动性。萧友梅1920年6月在北京大学音乐研究会主办的《音乐杂志》上发表文章说:“音乐学是研究音乐的科学”。可以从五个方面来研究,“一是声学,二是声音生理学,三是音乐美学,四是音乐理论(狭义的音乐学),五是音乐史”。他还说,“学习音乐理论的顺序一直是:(1)一般音乐理论,(2)和声,(3)对位(包括卡农和赋格),(4)自由作曲”⁵。勾勒出上世纪上半叶世界流行的专业教育模式的简单轮廓,基础音乐理论的定位基本明确,随后,他在杂志上连载了《普通音乐理论》,详细解释各个方面,例如在此基础上,相继出版了《新学制音乐理论教科书》(1924年)和《普通音乐理论》(1928年)。在活动中,他能够自觉地运用比较研究的方法,紧密结合实践的需要,尽力解释当时在音律、音名、音阶、标准音等方面必须采用的概念和体系,符号和其他概念系统。通用系统的原因。为此,曾氏凭借自己的学术能力,潜心研究中国古代音乐史和传统音乐研究。虽然这些研究不可避免地存在一定的时代和个人局限性,但无论是研究方法还是对一些具体问题的结论,都在当时的音乐界发挥了非常领先的作用。

王光启的《东西方音乐体系研究》(1926)和佟菲的《探索中国音乐的起源》(1926)虽然不是专门的音乐理论教科书,但它们是中西音乐理论的比较研究,特别是对传统音乐理论的比较研究。中国音乐。音乐理论价值的发现具有非凡的意义,对新音乐理论的发展有着深远的影响。

特别值得一提的是简化简谱在中国的流行和演变。以阿拉伯数字为音高标记的数字谱由法国人J·J·卢梭(1712-1778)、P·加林(1786-1821)、EJM·切韦(1804-1864)等人系统化。在学校音乐时期,它被系统化。经日本传入中国。但这种后来出现的西方乐谱,在20世纪的中国得到最广泛的普及和使用。它在形式上比法国和日本更加完善和适用。它显然已经成为中国新音乐理论不可缺少的一部分。 。简谱的演变充分体现了实践对外来文化的选择和改造作用。

当时比较有影响的乐理著作有:苗天瑞编着的《乐理初论》(1929年,英国人TH Bertenshaw原着)和《如何读乐谱》(1931年,日本门间直江原着) );陈宏参考法国A.Danhauser的《基础音乐学习》(1933)和Theorie de la musique、张小虎的《基础音乐学习》(1939)等。

这一时期的主要史实表明,西方音乐理论在与中国新音乐实践相结合的过程中,经历了必然的选择和转型,同时也积极融入了中国传统音乐研究的相关知识。这是西方音乐理论中国化的必然过程。当时从事乐理书籍的翻译、编写和教学的主要是中国音乐家。他们以积极进取的精神,为西方音乐理论的中国化做出了卓越的贡献。

1949年以来的第三个阶段是新音乐理论的成熟发展时期。

新中国成立后,音乐学校经历了院系调整,拥有了相对稳定的教学环境和师资队伍,音乐理论也不例外。 20世纪50年代中期,反映前苏联音乐理论教学体系和新成就的斯波索宾的《音乐基础理论》(1955)和奥斯特洛夫斯基的《音乐基础理论与视唱练耳教学方法论文集》 《》(1957)相继出版。翻译出版。重视精英教育的苏联体制不仅有准确的定位和严谨的制度,而且非常重视教学方法的研究,强调乐理教学必须与音乐相结合,提倡多引用本民族的音乐文献,突出实践能力培养。这些思想对于我国音乐理论的发展具有强有力的指导作用。与此同时,整个专业音乐教育的民族含量也在不断增加。整个体系需要音乐理论提供更多与其他学科的合作。完全依靠翻译教材维持教学的局面实际上是难以为继的。难怪苗天瑞先生在1958年萧伯顿《初乐论》编撰本的《修订序》中感叹:“编撰终究只是编撰版本,很难满足我们的需要。”完全满足我们的需要,必须根据我国的民间音乐、古典音乐和新音乐的特点,参考西方音乐和学习这门音乐的经验,自己编写的。”⁶

20世纪60年代初,根据全国文科教材会议精神,中央音乐学院组织编写出版了一批教材。李重光先生的《乐理基础》(1962)就是在这样的情况下产生的。本教材以我国音乐实践和教学需求为出发点,采用通俗音乐理论知识和概念体系,有选择地吸收律律、五声音阶等中国音乐的必要内容,形成自己的教学框架。附有《简体普普和公尺普简介》。应该说,这是我国编写出版的最具代表性、最成功的乐理教材。它使用时间最长、转载次数最多、影响最大。虽然书中的一些问题引起了广泛的讨论,而且他本人在后来的再版中也不断修改和补充,但这本书对于普及音乐知识、建立我国的基础音乐理论教学体系起到了极其重要的作用。历史作用。

此外,近几十年出版的著作还有苗天瑞的《基础乐理》(1977)、严成全等人的《基础乐理教程》(音乐自学丛书,1990)、孙从寅的《基础乐理教程》 (音乐教育学会大专推荐书,19·91)杜亚雄《音乐基础理论》 《中华民族音乐理论常识》(1995年,修订版更名为《中国音乐理论常识》)、童忠良编着的《音乐理论基础教程》(“九五”普通高等教育国家重点教材,2001年)、等等,都是独一无二、独创的杰作。我国音乐理论学科已进入成熟发展时期。

简单的历史回顾有助于理解西方音乐理论中国化问题,这是我们今天讨论音乐理论的基本出发点。

目前我国各级音乐院校、院系所教授的音乐理论是一个多元化、开放的体系。型号多种多样,各有特点,并且仍在发展中。虽然最早的框架和内容是从西方传过来的,但在与中国新音乐实践结合的过程中,不可避免地会发生比较、认识、改造或创新的变化。我们还要不断地与中国传统音乐和学问进行碰撞,将许多具有现实意义的通俗知识融会贯通,服务于新实践,产生新体验。这就是西方音乐理论的中国化。

自许日升以来传入中国的各种乐论版本本身并不统一。他们有共同点,但也有自己的特点。一般来说,凡是能够真正在中国音乐实践中立足并被采用的东西,其实都已经中国化了。它最基本、最稳定的要素,包括约定俗成的术语和概念,以及在这些知识影响下产生的无数音乐文献,已经是不可改变的历史,是中国音乐文化的自然组成部分。他们也是今天中国的自然组成部分。它是人们认识和学习音乐不可缺少的思想基础和物质基础。不能因为它的某些原理与西方音乐相似,就认为它不是中国的,或者只能承认它表面上相似。音乐有一些共同点。如果中西音乐在所有原理上都完全不同,还可以进行国际音乐交流吗?此外,我们不能因为某些术语或概念与中国一些古语不符,就否认它与传统的联系,甚至主张放弃现代习俗、恢复旧制度。那是绝对不可能的。传统是一条不断变化的河流。古人使用的一些术语在今天已经改变了含义,或者由于新的实际需要而出现了新的词汇。这是一切文明发展的正常现象。就像中国近代史上文言向白话的转变一样,没有历史的选择。我们必须正视新音乐理论的“合法”存在。如果一定要讲传统,这也是传统的一部分,但它是现代传统,是代表先进文化发展方向的传统。历史的选择、人民的实践、几代新音乐工作者劳动和智慧的结晶,应该得到尊重,不应该、也不能任意否定。

基础乐理教材的编写,根据本课程的定位,应把握科学性、普适性、实用性、简便性的特点。

科学性是指必须严格把握本学科各知识点的客观性、系统性和准确性。特别是一些基本概念不能似是而非、笼统化甚至自相矛盾。我们必须杜绝一切伪科学甚至反科学的胡言乱语。

普遍性是指充分重视其作为基础课、公共课的教育功能。基础是指当今世界通用的音乐知识基础和入门音乐教育的基础;公共课程必须考虑到各专业学生的共同需求。过于专业化的知识,中国传统音乐理论的系统理论,应该留给更高层次或更专门的教育来掌握。

实用性是建立应用学科知识体系的选择标准。面对浩如烟海的乐理,应该只选择对初学者更具有实际意义的知识。

简单,这是入门教育的基本要求。要提倡因材施教、深入浅出的教学方法,拒绝复杂繁琐。唯恐遗漏,面面俱到,甚至融入了大量和声、曲式、旋律等其他课程的内容,使基础乐理变得非常复杂,难以掌握,违背了开设这门课程的初衷。 。

新音乐理论的发展历程,留下了一代又一代前辈音乐家的坚实足迹,充满了真诚、善良、务实的精神。我不求音乐基础上的辉煌创作,只希望音乐的光辉照耀世界。正是这种精神和实践,造就了西方音乐理论的中国化,创造了一门实质性的新学科。有人说老师只是把大家都已经熟悉的知识重复上千遍。这有一定道理。乐理,或者说是包括视唱练耳在内的一门音乐基础学科,本质上是一种音乐启蒙教育,其知识体系比其他学科更需要稳定性和实用性。在这个平凡的事业中,只有那些愿意充当铺路石的人,才能真正有所作为。愿乐理前辈们传承下来的这种精神继续发扬光大。

————

评论

1 本文部分内容于2001年首届“全国高等艺术院校音乐基础理论与教学学术研讨会”上发表,本刊作了较多调整和补充。

2 哈佛音乐词典,Willi Apel 版,第 844 页,科林斯音乐百科全书,Conrad Wilson 版,第 546 页。

3 主要参考两本专着:冯文慈的《中外音乐交流史》(湖南教育出版社,1998)和陶亚兵的《中西音乐交流史》(中国大百科全书出版社,1994)。这篇文章是关于西方音乐理论的早期介绍,并引用了他们的叙述中的几个历史事实。

4 陶亚兵,《中西音乐交流史》,中国大百科全书出版社,1994年,第93页。

5 引自肖友梅论文《音乐方法研究》。 《肖友梅音乐集》陈令群等编,上海音乐出版社,1990年版,第152、155页。原载于北京大学音乐研究会《音乐杂志》,1920年6月30日,第1卷,第3期。 4.

6 薄绍顿着,苗天瑞编,《乐论初论》,音乐出版社,1958年版,第1页。

7 周勤如,《学习中国音乐基础理论需要科学的态度》,中央音乐学院学报,1999年第3期,第3页。

8 童忠良,《乐理基础教程》,上海音乐出版社,2001年版,图录第5页。

……

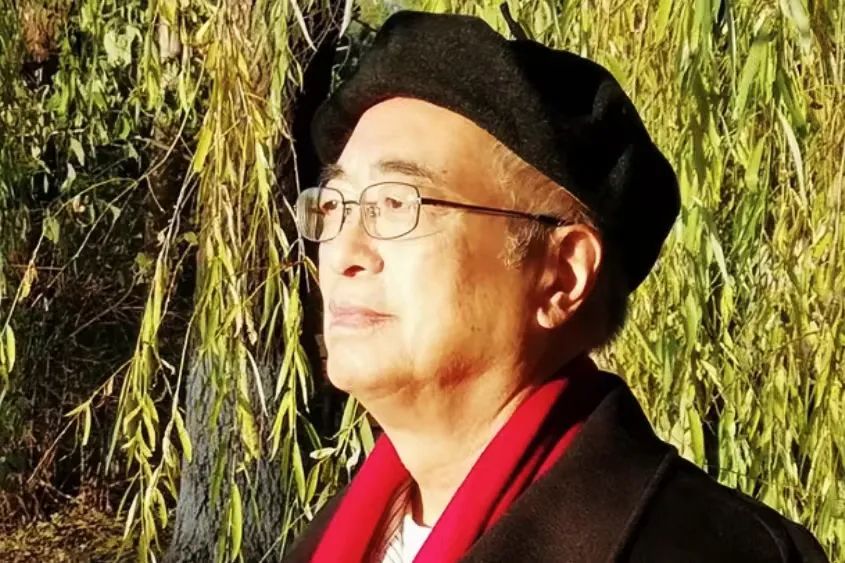

作者简介:杨通八(1943-),男,音乐理论家、作曲家,中国音乐学院教授。

(照片及简历信息来自百度百科)