颠覆你的创业思维 郑泉水院士受邀担任联合国青年大使活动顾问,分享青年创新主力军的重要性

2022年4月2日上午,中国科学院院士、清华大学“钱学森力学班”(简称“钱班”)创始人、首席教授、深圳零一创始人郑泉水学院期间,获得联合国训练研究所(简称UNInstitute for Training and Research)实习。受训研所邀请,担任联合国“可持续发展目标和碳中和青年大使”高级顾问,帮助全球300多人入选“联合国青年领导力培训计划”。节目)大中学生和青年企业家以“青年是‘从0到1’创新的主力军”为主题进行了分享。

郑全水院士结合数十年跨境创新研究和创新人才培养的经验,讲述了他对重大科技创新、青年领军人才与全球可持续发展之间关系的理解,以及他从清华大学“ “钱班”在深圳灵艺学院的探索和实践过程给参与活动的青少年带来了很多思考和启发,并引发了观众的热烈提问。

青年是“从0到1”创新的主力军

郑全水

“数智时代”思考:“从0到1”,创新引领时代变革

“从0到1”创新是从无到有的源头创新,这些创新成果能够实现“从1到N”的“裂变式”发展,最终能够产生全球性的历史性影响,甚至改变世界。自工业革命以来,人类不断超越自身极限。例如,1760年代第一次工业革命开始使用能源,1860年代末第二次工业革命随着无线电、电磁波等技术的出现,以及1940年代和1950年代。第三次工业革命将人类带入数字智能时代。在这个不断发展的过程中,创新对于人类可持续的未来至关重要。

我们都生活在互联网时代。互联网技术最早出现于1969年,经过30年的时间,在1998年左右爆发式发展,涌现出一批知名企业,如谷歌、Facebook、腾讯、阿里巴巴等。互联网技术的快速发展是“从0到1”创新的过程,也为我国经济提供了巨大的动力。相比之下,传统产业处于相对饱和状态,进展缓慢。从这个例子中我们还可以发现,创新有两个明显的特点:一是大创新需要较长的开发周期;二是大创新需要较长的开发周期。第二,创新的核心因素在年轻人。这些互联网公司的创始人大多在20多岁、30多岁之间。我很早就开始创业了。

“追梦少年”的启示:青年是“从0到1”创新的主力军

“从0到1”创新最重要的是要有好奇心,要有足够疯狂的想法,要有无畏无知的精神。之所以需要疯狂的想法,是因为如果每个人都能想到一个想法,就很难带来颠覆性的结果。颠覆性创新往往周期较长,需要创新者持续深入研究并保持旺盛的精力和充足的体力。世界上很多顶尖的科学家和创新者都是这样的:比如爱因斯坦14岁就有“追逐光”的梦想,26岁发表狭义相对论,20岁发表广义相对论。 36岁,达到人生科学研究的里程碑。顶峰;埃隆·马斯克 (Elon Musk) 12 岁时就有了探索火星的梦想。从诺贝尔奖情况来看,迄今为止,科学技术领域的诺贝尔奖已经产生了近千个。据统计,发表论文获奖者的平均年龄在35岁左右。可见,年轻人是“从0到1”创新的主力军,这是有根据的。

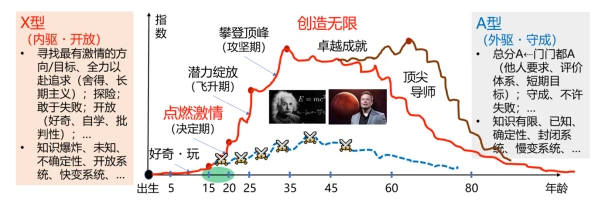

“从A到X”培养:创新人才需突破思想壁垒

创新需要X型人才。所谓X型人才,是一群在内生动力驱动下,勇于寻找最有激情的目标,能够全力以赴追求探索,敢于失败,心态开放的人。他们能够更好地适应当今知识爆炸、充满未知、对快速变化持开放态度的时代。我们的传统教育更擅长培养外向、循规蹈矩的人才(即A型人才)。这类人才可以在封闭、缓慢变化的体系中把一切事情做到极致(即凡事A),但他们很难实现颠覆性创新,因为创新需要拥抱失败,而A型人才往往做不到接受失败。

图1 创新人才的“生命周期”

创新人才的成长需要“问题-学生-导师”三要素的匹配。这也是清华“钱班”12年的探索实践中获得的宝贵经验。对于年轻人来说,首先要对可能改变世界的重大挑战充满热情,并为此全力以赴、坚持下去。其次,他们必须有经验丰富的导师来继续帮助他们度过如此艰难的旅程。 ,一条已经很久没有人走过的路。在这个过程中,如果没有导师的指导和帮助,创新就会“死”。

打破“学术天花板”:我与创新青年的合作之路

我的研究的简要概述。我先简单介绍一下我的研究经历。我16岁上大学,本科学习土木工程,但很快受到爱因斯坦的影响,转向应用数学和力学基础。 1999年左右,我快40岁的时候,我开始反思。如果我继续沿着当时的方向走,我就能清楚地看到“天花板”。我想做一些看不到天花板的事情。很快,经过一番尝试,我找到了一条前人未曾走过的路,并于2002年开始研究结构超滑移技术。几乎同时,2001年,我注意到另一个现象,就是清华大学有相当一部分学生很迷茫,找不到自己的方向,所以我开始研究本科培养问题,并在2009年之后,我创办了清华“货币学院”班。后来我逐渐认识到,“从0到1”的创新离不开顶尖创新人才的培养。近年来,我的研究领域不仅是除了在微纳接口技术和顶尖创新人才培养方面,还涉及力学、物理、化学、生物、MEMS、脑科学、心理学等,这些跨领域的研究与学生的密切合作是密不可分的。

图 2. 我的学术生涯

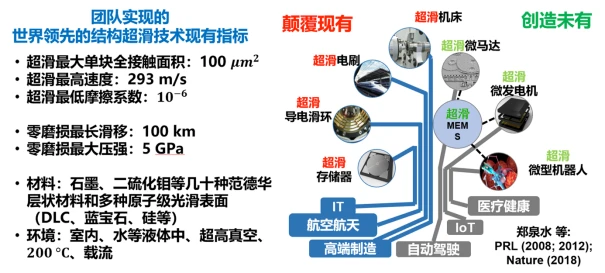

“从0到1”采用结构超光滑技术。经过我和同事近20年的开拓性研究,结构超滑移技术已经度过了“从0到1”的阶段。什么是超光滑结构?它是指当两个直接接触的固体表面相对滑动时,会出现一种持续接近零摩擦和零磨损的状态。为什么拥有超光滑结构很重要?它实际上是物质世界中最常见的物理现象之一——运动。运动的影响是巨大的。例如,直到今天,全球25%的一次能源损失是由摩擦引起的,80%的机械故障是由磨损引起的。进入第四次工业革命的一个基本途径是设备的小型化,比如通信连接、人脑机一体化等都需要小型化,但摩擦和磨损是这个基础上的原理“绊脚石”小路。因为无法规避,所以很多技术无法实施。结构超滑性很可能成为第四次工业革命的根本技术。

结构超滑移已取得哪些记录?我们实现了百公里零滑移; 证明允许结构保持超滑状态的压力可高达5GPa;速度与飞机的速度一样高——每小时1000公里; 超滑结构实测摩擦系数最低为10-6。目前,基于超滑技术,我们开发了超级微型发电机(在随机变频的极弱外部激励下,可将激励能高效地转换为电能,且规模小、功率密度极高)。高、超长寿命发电机)原型。未来,超级微型发电机有望在介入医疗设备、智慧农牧业、国防工业、物联网等领域产生颠覆性应用。

图3 结构超滑技术最新技术指标

我对未来实现结构超滑移技术“从1到N”充满信心。 2013年,我拜访了两位60多岁开始创业的以色列物理学家。当我见到他们时,他们的技术已经催生了四家上市公司。他们的一个很重要的经验就是充分信任年轻人,甚至使用对这项技术非常有信心的“无知”年轻人来担任总经理。 这让我很震惊,也给我很大启发。结构超滑技术要继续发展,必须注重年轻人的培养。

比如,2021年,超滑技术研究院聘请了我博士毕业仅半岁的学生彭德利担任营销负责人。在此之前,2016年,我想做结构超滑技术在发电机领域应用的研究,但我的博士生都不愿意这样做。后来,我找到了当时清华大学“钱班”一年级的学生黄轩宇。他愿意尝试,并逐渐开始做,从理论上证明了这个方向的可行性。 理论验证成功后,他带领一批博士生和博士后搭建了原型机。现在黄轩宇也是超滑技术研究院核心团队成员之一。

人才培养“从1到N”:清华“前班”模式催生深圳灵逸学院

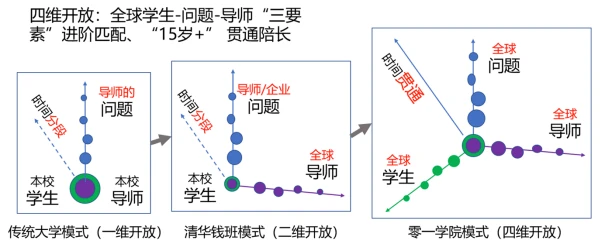

清华“钱班”12年的探索和实践证明了“问题-学生-导师”三要素匹配培养模式的科学性和可行性,并形成了系统的方法论。 “钱班”学生的早期选拔需要付出很大的努力,采用“内生动力、开放性、勇气和毅力、智慧、领导力”五维评价体系,充分利用访谈、心理等方法。测试和项目。考察学生各方面的能力和素质。这种选拔培养模式,造就了一大批优秀人才。前面提到的黄轩宇就是其中之一。从毕业去向来看,“金钱班”的学生也具有显着的优势。有些学生甚至获得了麻省理工学院(MIT)教授的博士奖学金用于本科实习。

清华的“钱班”模式可以说是与传统教育的倒置。传统教育注重课程知识的学习,而“前班”模式让学生通过挑战性问题的学习找到内心的激情,实现主动、深入的学习。这些具有挑战性的问题往往是全球性的问题,然后我们帮助学生寻找全球导师,引导学生走上颠覆性创新的道路。甚至大部分时候,学生都是自己找导师,而且非常主动。 “钱班”的成功也让我思考是否可以把这个模式再开放一点,把学生变成全球的学生,而不仅仅是清华的学生,于是深圳零一学院诞生了。

深圳零一学院是一所运用数字智能技术,致力于汇聚全国乃至全球未来创新高潜质学生,挑战未来和前沿行业面临的问题,以及汇聚全球顶尖导师,形成追求“从0到1”创新生态、产生“学生-问题-导师”核聚变效应的新平台。零一学院的培养模式不仅与现有的学校教育不冲突,而且相互融合、相互促进。学生的日常学习仍然在原来的校园内进行。零一学院要做的就是帮助他们点燃好奇心、激情和创新愿望,为他们提供长期持续的学习。在这里,每个学生都像一棵小树。阳光是他们想要探索和研究的挑战性问题。为了更加接近太阳,同学们将扎得更深,积极吸收更多的知识和养分,最终成长为参天大树。树。自2021年运营以来,零一学院已成功举办多次教学活动,吸引了来自全国顶尖大学和中学的数百名优秀学生参与,初步展现了其可行性、吸引力和影响力。

图 4. 什么是零一学院?

创新展望:“三要素”必然导致“核聚变”

我认为,创新是实现人类可持续发展的根本出路,创新人才的培养是实现“从0到1”创新的根本出路。年轻人作为“从0到1”创新的主力军,早期的引导和培养是关键。数字智能时代的到来,为创新人才大规模个性培养创造了可能,可以将全球问题、全球学生、全球导师紧密结合,从而产生“核聚变”效应,势必未来的发展趋势。

现场精彩问答

问题一:您刚才谈到如何从社会角度搭建培养年轻人创新能力的平台。从个人角度来说,我们应该从哪些方面提高创新能力?

郑全水:从个人角度来说,我认为最重要的是能够提出问题,因为所有的创新都是从问题开始的。创新从何而来以及如何实现?这是关于专注于并解决问题。如果这个问题一直没有解决,那么这就是创新。这其中有几个重要因素。首先是好奇心。保持好奇心和无知非常重要。其次,要有非常开放的心态,向大家学习。三要培养坚韧性格。我认为这是培养创新能力最重要的。

问题2:您刚才提到的超级微型发电机应用于医疗有没有临床实例?

郑全水:我刚才讲的超级微型发电机在2021年刚刚完成雏形。几周前,在中国科技部主办的首届颠覆性技术大赛中,我们的超级微型发电机项目在2700多名参赛者中进入了决赛。项目并成功获奖。这是少数获得一致投票的项目之一。然而,要应用于临床,原型可能需要进一步开发,包括进行一些体外实验。这个过程预计需要一年多的时间。做动物实验需要两年多,做人体实验也需要两年多,所以我预测进入临床阶段大概需要5-6年的时间。

问题三:“钱班”的学生都是工科专业,但像我这样的文科生如何参与全球改革创新?

郑全水:我刚才提到的创新所需的三个品质(好奇心、开放性、坚持性)不涉及学科。文科创新的典型例子之一是毕加索。他小学时数学成绩很差,因此被同学嘲笑为大傻瓜。但他的母亲知道他在绘画方面有天赋,最终他在这一领域取得了出色的成绩。因此,创新与技术或科学无关。最重要的是要有好奇心,能够从独特的角度思考和解决问题。而且我觉得文科对创新很有帮助。创新需要质疑精神,这与文科的理念是一致的。

但现在有什么问题呢?我认为文科体系下的严格训练还不够,所以走远并不容易。因为创新需要很长时间,所以很多大的创新都必须回到最初的原则。比如我在做结构超滑技术研究的时候,虽然进入了一个新的领域,经历了很多实验失败,但是我的决心还是很坚定,因为我对物理的研究是非常清晰的。我知道这是对的。只是别人不相信能做到。因此,没有科学信仰,创新就会受到限制,很容易导致思维深度不够。

我的想法是把科技和人文结合起来,打造最好的创业生态系统。

问题四:决定一项技术能否产业化的关键因素有哪些?还有很多人会讨论是进入科研还是进入产业。我想问问您的意见是什么。

郑泉水:关于第一个问题,产业化首先要明确细分市场,特别是基于技术的产业规划,从一开始就尽量避免进入大领域。要聚焦选定的细分市场,尽快形成产品,迅速成为领先者,进而获得利润和投资,吸引大量优秀人才,然后逐步扩张。这是我所学到的并运用到实践中的。总结起来就是三点:第一,要明确细分市场,做独角兽。第二,找年轻人来做,非常重要。因为“从0到1”的颠覆性技术探索周期很长,无论是精力、体力还是时间,都更适合年轻人。三是获得优秀投资者和有创新经验人士的帮助。

关于你的第二个问题,并不是每个人都能做科学研究。因为科学研究,你必须是第一。只有第一个发现某事的人才永远被称为“新”。但现实是,虽然可以创新的方面有很多,但能够在每个具体方面取得第一名的人却很少,所以真正能做出杰出科学研究的人并不多。据说哈佛大学毕业生中只有5%左右在从事科学研究,清华大学也是如此。做科研最重要的是能够以独特的视角定义问题(因为是无人区,所以最容易得第一名),其次是科研训练。 “钱班”的学生做科研时,最重要的是帮助他们找到自己的方向,其次是找到自己的导师,最后是找到更好的公司或大学。做科研本质上是一种好奇心,就像一群“老顽童”玩游戏一样,他们有一种使命感去做。这种心态是恰当的。如果说做科研纯粹是为了赚更多的钱,那么这本质上是矛盾的。核心动机应该是好奇心的满足和成就感。

问题五:您刚才提到了培养创新人才的三个要素,其中之一就是导师。学生在校期间如何与导师匹配?导师如何激发学生可持续发展的热情,鼓励学生参与解决一些社区问题?

郑全水:三要素是指“问题-学生-导师”的匹配,但匹配不仅仅是把问题、学生和导师放在一起。每个人都有自己最想做的事情,所以一定要符合自己的兴趣。匹配。当学生和导师都特别想做同一件事时,就可以实现匹配。这也是《钱办》发现的方法论。

所以如果你对社区发展非常感兴趣,你一定要找到一位经验丰富、也非常关心社区发展的导师。当你关心的社区问题足够大时,你甚至可以在更大范围内找到合适的人来担任远程导师。每年都有很多学生想申请MIT,但MIT的老师认为“钱班”的学生更优秀,所以更愿意花时间远程参与“钱班”学生的培训。这就像投资。通过提问匹配的学生和导师都积极性很高,能够实现合作共赢。导师在这个过程中也会有更大的成就感。

- 结尾 -

来源 |本文为“光明社教育家原创”

作者 |郑全水

视频推荐:

集锦|《大国伟大导师的成长故事》

《教育家》发起的第二届“寻找大国良师”公益活动近日拉开帷幕。活动分为三个部分:

1、《名师成长故事》合集

2、出版《伟大的老师是什么样子》系列丛书

3.推荐“良师益友”

活动至2022年底结束,根据评选标准和参与要求,评选出10名“2022大国导师”,授予“大国导师”称号。每位“大国导师”将获得主办方提供的10万元(税前)成长激励基金。

2021年11月至2022年6月,开展“名师成长故事”征集活动。

征集要求:参加活动的教师应写出自己在教育教学过程中最感人的成长故事。文章以第一人称撰写,体裁为叙事散文,字数1000字左右。故事要求真实、感人。入选文章将在《教育家》杂志、《教育家》杂志新媒体、学习力量等平台发表。

参与方式:在“光明教育家”App“寻找名师”专题页面提交申请表和老师自述的《名师成长故事》(申请表和《名师成长故事》)伟大的老师”必须同时提交)。如果您只参加“大国良师成长故事”征集活动(不参加“寻找大国良师”活动),请将您的文章发送至邮箱,并注明所在学校、姓名、以及文章中的联系方式。