王家卫新片繁花开拍,聚焦上海风情与市井烟火气

时隔11年,王家卫的新片终于要开拍了。这次他把镜头聚焦在上海,准备将金宇成的《繁花》搬上银幕。

《花样年华》中张曼玉身穿旗袍的回眸,成为了上海形象的坚实瞬间,让我们很容易爱上老上海的魅力。

然而,它也无意中建立了刻板印象,阻碍了对这座历史短暂但文化丰富的城市的进一步深入提问。

在繁华的上海和鳞次栉比的金融城市之间,上海真正的烟火景象是怎样的?

△上海繁华的老街/图冲创意

我们早就知道,要了解一座城市,就需要了解它的食物。上海的小巷小吃和市场夜市是了解上海动态的绝佳窗口。

但随着旧城的改造,真正的部分似乎正在远离。

△放纵奢华,也许更适合上海/土冲的创意

上海现代化发展的重要推动力是移民和租界。粤菜、淮扬菜、清真餐厅、西北移民做的羌饼,再加上西饼店、日韩小吃,海南百川绝非随口说说。

无论你是“早市面”还是“夜市面”,上海的小吃都能满足你。

△上海曾经是租界,哪能不缺小吃/土冲创意

出门前抓起的牛奶和面包取代了巷口香喷喷的年糕、裹脚布、虎爪;路边的朝阳馄饨解馋,热腾腾的汤里飘着猪油花,你得运气好才能看到;

夜摊的烧烤小吃、敲竹声,已经离上海的日常生活越来越远了。

彭浦新村改造,乍浦路没落,谷阳路变得破旧不堪。上海夜排档的活力似乎已经找不到了。

此前,老艺人想带朋友去尝尝上海油墩子,但逛了几家老店,都不再卖了。

但不必惊慌,所谓的市场能量最终会落入生活场景。突然有一天,在长寿路的街角小摊上,我们又看到了热腾腾的油饺和臭豆腐。

△躲在巷子深处的游墩子

上海的烟花味不会消失,只是退到弄堂深处。

忙碌的时光还在眼前

“热香白果,香糯不一样,一铜盘买三个,三铜板买十个,要不要炒热白果?”

并不是所有的上海女孩都吃过生炒银杏,听过这样的叫喊声的就更少了。

广东人卖白糖伦教糕,北方人卖凉粉……叫声诱人的一定味道好。

△慢慢把字体变大就不用卖了/土冲创意

鲁迅初到上海时,贪恋上海的味道和声音。

鲁迅在《谈古今弄堂生意》中说:“四五年前,如果把当时闸北弄堂内外卖小吃的声音记录下来,大概有二十、三十种不同的声音。”从早到晚都有声音。

这些标语真的很漂亮。不知道他是不是从《明末文选》或者《明末素描》之类的里找到了词汇。真的让我有一种刚到上海的乡下人的感觉。我一听就流口水。 。 ”

△城隍庙附近的老胡同/图崇创意

巷子里的美食让你想早起不想熬夜。天还黑着,但街道上昏暗的灯光和缓缓飘来的油锅香气却唤醒了整个城市的味蕾。

“阿姨,鸡蛋别辣了,多加点香菜和甜面酱,再加一根油条。”

这种看似北方煎饼果子的点心,其实是烤制的,被称为“包脚布”。松软的煎饼面和甜面酱的香气,让你在早上吃上一口之后也充满希望。

搭配一碗“很烫很烫”的豆腐脑。

豆腐花本身是没有味道的,味道完全取决于锅旁边小罐子里的调味品。其中包括白豆腐、黑海带、黄榨菜和虾米。辣油是红色的,葱花是绿色的。光是看着就让人心满意足。

上海是一座年轻的城市,很多所谓的传统小吃其实都是受到各地饮食传统的影响。

从开埠前只有10条街的松江府,到如今的魔都,上海的移民远不能用“乡下人进城”来概括。

民初流行小说《海上花梦》中描述的苏州人,《致富秘诀》中的广州人,《世升》中的扬州人、无锡人……

难民、逃债者和亡命之徒、冒险家、投资者和理想主义者共同建造了这座最典型的移民大都市。

△上海不仅是移民大都市,也是旅游胜地/Pixabay

与此相应,世界各地的美食也在上海盛行。吃北京菜就去云南路的燕云餐厅。如果你想念粤菜,就去新华餐厅吧。要找淮扬菜厨师,就到扬州菜馆。还有清真餐厅,包括洪长兴。

老上海,路上只要有美食,总能感到神清气爽。

△上海街/图冲创意

另外,上海作为租界,融合了各国的美食基因。

Ruby的奶油块、凯斯林的哈豆、国际大酒店的蝴蝶酥、老大坊的冰糕,无论是待客还是为自己找借口,都绝对可以得到。

△蝴蝶蛋糕,上海人下午茶的首选。

到了晚上,名副其实的上海之夜才真正开始。

先点冰啤酒毛豆,然后可以点肉串。老板的招呼声、铁板的滋滋声、红色或蓝色塑料凳子被打开的声音,都在烟雾弥漫的气氛中,既满足了胃口,又满足了心情。

20世纪90年代后,中国大陆出现了大排档。路边小吃摊聚集在一起。

烧烤、串烧、麻辣火锅、小吃开始成形。火光冲天,人群喧哗。一旦你尝试了,你就无法停止。

乍浦路位于虹口区,是上海最早的大排档之一。

△上海美食街鼻祖之一乍浦路/微博截图

20世纪80年代末,大多数餐馆都是私营的,菜肴对市民来说不再新鲜。乍浦路的居民率先开设了一家餐馆,立即受到好评。到20世纪90年代中期,已有100多家餐馆。

此后,上海几乎每个区都形成了自己的夜排文化。

寿宁路小龙虾、彭浦新村炸猪排、霍山路豆浆油条、定西路砂锅粥、通北路海鲜、岐山路烧烤、云南南路火锅羊肉……

这些社区和食物永远是一致的。

与安全隐患一起消失,也与往日的辉煌一起消失

这些建于20世纪30年代的小巷风格独特。然而,随着时间的推移,年久失修带来的问题已经不可避免。

△如何保持这种风格/Pixabay

虽然大排档是很多人过夜的好地方,但它们给周边居民带来的麻烦远远大于偶尔满足口腹之欲的便利。

“烟雾太浓了,回到家只能关窗”; “太吵了,他们一直吵到天亮”;

“一看地上都是垃圾,如果把自行车放在外面,明天早上就会被灌满油了。”

△大排档在招待食客的同时,也给周边居民带来麻烦/图崇创意

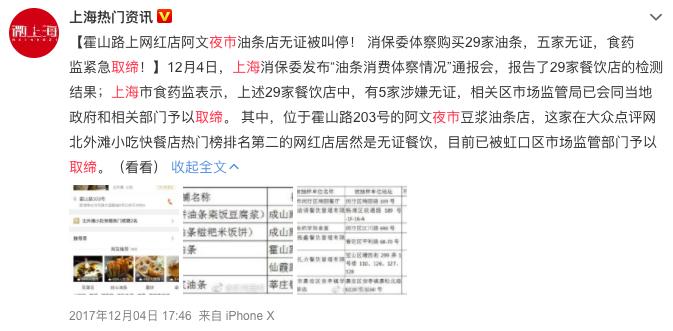

还有从未消失的食品安全问题,可以说是种类繁多。

几乎没有任何消毒措施,剩下的竹签和用过的纸巾到处乱扔。有些商店甚至没有制冷设备。一旦食材不够新鲜,各种肠道传染病就会不断重现。

△安全问题,谁保证/土冲创意

深夜街角的狂欢也可能会打扰路边的行人,遮挡过往车辆的视线。小桌子、小凳子、煤气罐、锅碗瓢盆都直接铺在路上。

受夜间扰民、环境脏乱、违法占道、食品安全等多重问题的包围,夜排档与周边居民的矛盾不断激化。

大量夜市被直接取缔。

△网红店无证被叫停/微博截图

上海纽约大学教授安妮·格林斯潘长期以来一直关注上海的流动摊贩。她根据2015年至2017年收集的数据绘制了一张地图。

可见,上海曾经数量可观的路边摊大部分已经逐渐消失。

这些原本流动的盛宴在城市现代化的影响下面临着自己的命运。

△夜上海/土冲创意

在“正规化”过程中萎靡不振、可以写进上海生活编年史的夜摊例子还有很多。

上文提到的乍浦路也未能逃脱衰落的命运。如今回去,往日的光环已经褪去,沿街慵懒的小店也渐渐显露出疲惫的迹象,只剩下了美食街硕果累累的一段。

扎普鲁时代已经过去了,没有人会为了吃一口油炸食品或者为了尝尝美味而来到这里。但当你在家吃外卖烧烤的时候,总会有那么一刻,你会怀念乍浦路的局促和气场。

△乍浦路/Pixabay

另一个著名的草根夜市是上海北部的彭浦夜市。

“彭浦一号炸鸡”的创始人巧玲阿姨,三十年来以炸鸡腿将彭浦的名声传遍整个上海。人们排队6个小时或者拿着美食书寻找台湾美食的情况并不少见。

凭借秘制酱汁和值得信赖的品质,巧玲把摊子变成了商店,名声大噪。

生意最旺的时候,“排队真的像世博会一样,我得告诉顾客付钱,然后回去洗澡、睡一觉才回来。”

即使在炸鸡随处可见的今天,仍有不少人为了这份缘分来到桥岭。

△《彭浦一号爆炸》/微博截图

2013年,彭埔夜市因摊贩阻碍交通而被关闭,大批摊贩搬到了2公里外的“夜市上”广场。

但这个地方却比之前少了很多人。相反,幼儿教育培训机构占据了很多店面。

△人气不够/微博截图

店开业时,门口的六张小桌子,有五张是空的。本来一两点满街都是香味,现在美食广场的“夜市”只有七八点的时候才有几个人。

不时有送货员的摩托车驶过,销量下降,他只能靠外卖来补充生意。

△什么时候才能举起正规夜市的大旗/微博截图

还有一些美食广场经过整修后保留了一些原有的特色。

寿宁路整顿的消息刚传出,着实吓坏了不少吃货。

160米长的寿宁路是上海最著名的小龙虾聚集地。 62 个门牌号内有 25 家龙虾餐厅。 “斩龙花,你是寿宁路的哪里人?”

△说到寿宁路,就想到小龙虾

独特的香辣小龙虾、香辣虾、香辣蟹和盐烤蟹,再加上必点的烤生蚝、烤蛤蜊和烤北极蛤。

店里人太多,所以就露天吃饭。一条路上一天可能会产生数吨龙虾壳。

味道太好了,名字是我随意选的。 “肥龙虾”、“龙虾兄弟”,甚至直接以门牌号命名的“17号龙虾”、“30号龙虾”。

别小看这个卖小龙虾的地方。它占据城市的黄金地段,位于大世界、城隍庙、新天地、老西门的中间。

2018年,上海宣布基本消灭无证无证食品经营者。寿宁路72%的证照不全的商铺已完成整改或搬迁,道路、下水道整治也提上日程。

寿宁路上的店铺已经不多了。希望焕然一新之后,这里还是那个老板、白领、明星、工人、学生齐聚一堂,一举一动、一顿饭,向夜市、向小龙虾致敬的地方。

此外,许多美食广场已被新的商业开发项目所取代。

吴江路地标从一条小吃街变成两栋超高商务楼和三栋酒店楼;毗邻复旦、同济的大学路上的小商店已经让位于更时尚的酒吧和简朴的餐馆……

△大学路上的酒吧、轻餐厅/土冲创意

城市的发展、风貌的出现和消失、或短暂的出现,都是正常的事情。但任何新的气氛都是从旧的习俗中建立起来的。

对这种都市烟火的怀念,已经成为上海气质的一部分。

烟花的烟雾并没有消失,而是又回到了巷子深处。

美食街一条条减少,但宣传“上海美食”的生意却越来越多。

城隍庙的记忆当然是上海独有的。香喷喷热腾腾的鸡鸭血汤、皮薄汁多的包子、桂花拉糕、单双架、生煎包……“鲜得眉毛都要掉下来”。

△ 生煎包/涂虫创意

如今,九曲桥旁的城隍庙依然霓虹灯璀璨,吸引着四面八方的游客。

然而,一位来这里“出丑”的老人却遗憾地说:“城隍庙已经不再有当年的味道了。”南翔包子的改造已经不仅仅是外观了。

“价格上涨了,路却消失了”,这成为几乎所有传统地标成为“景点”的最终结果。

△城隍庙的“风景化”/土冲的创意

还有田子坊、小阳生健连锁店以及各种以“美食广场”为噱头吸引人的项目,成为游客的“必去景点”。

既然这些传统名店不再有原来的味道,那么土特产真的消失了吗?

没有必要这么悲观。在CBD现代图鉴的背面,在巷子的拐角处,总有那种熟悉的味道,依然活跃在当地人的日常生活中。

△巷子的拐角处总有熟悉的乡土气息/画作

从人民广场步行就能到,有这么一条人气小吃街。当然有游客前来打卡,甚至当地人也经常前来报道。

这里就是上海小吃精华的聚集地:云南路。

它能留住人,因为它保留了过去的味道。

大虎春的炸虾、鲜排骨年糕、奚永记的包子、五芳斋的鲜肉粽、小绍兴的老字号三黄鸡。

△排骨年糕和小绍兴三黄鸡

“当时各家经济条件都不是很好,孩子们拿到零花钱奖励时,才会到云南路买一些零食解解馋。”小吃连接着老食客的童年记忆。

当然,整条街上剩下的美食街已经不多了。但仍散落着许多遗迹。

就像老上海一样,“柴窑馄饨只有在路边吃才好吃”。那些回归巷子深处的正宗小店也正在产生自己的活力。

△巷子风味/图虫创意

赵州路在2018年经历了拆迁,但这条传说中的破烂街上的许多商店仍然存在。

其中,卢湾最有名的就是“脆皮牛肉煎包”,其名字与菜单相同。店主说:“我们真的不会关门,我们会一直在这里。”不知道安抚了多少叔叔阿姨们的心。

不到10平米,三张木桌,每天却卖出近2000个包子。

热腾腾的煎包,外皮金黄酥脆,肉馅松软浓郁,咬一口满口汤汁。店里还有牛骨熬制的粉丝汤,是最好的补充。

放学回家的孩子和附近的老人买来就在路边吃。好吃不好吃需要评论吗?

一记鹅餐厅卖鹅肥面和鹅肉馄饨,一贵和新店卖骨汤阳春面,根据心情卖长腿面,接受CNN采访……

这些你可能没有听说过的地方,依然滋养着上海人的口味。

△骨汤阳春面

同样在山阴路,在用餐时间的人群中,懂吃的人的目的地是隐藏在社区里的鸡汤面店、非连锁虹口糕点店的牛奶味糕点、还有国营的糕点店。二楼沿路拥有老字号餐厅。

也许口袋里有100块钱就可以从街上吃到最后的日子再也不会回来了,但只要有生命,就会有烟花。

一切创新的事物总是在传统中发展起来的。

△上海大都市的烟火/图虫创意

最近,很多没落的小吃店以网红的形式再次走红,从街头消失的裹脚布也出现在美食博主的名单上。

上海的街头小吃和夜间经济将充满无限可能。这种传统会经历风风雨雨、变化和取舍,但永远不会消失。

参考: