探索深圳福田村的历史与文化:800年历史的城中村

城中村是深圳最典型的记忆。深圳有437个城中村,其中大部分由自然村改造为行政村,再发展为股份制公司。其中一些村庄已经在这片土地上存在了数百年。经过岁月的洗礼,历史的痕迹需要仔细探索才能找到。

位于深圳中心区东部的福田村就是这样一个存在。整个村位于深南大道以南、滨河大道以北、皇岗路以东、华强路以西。占地约30公顷,村民姓黄。

如今,说起福田村,很多人都会想到它只是深圳几个城中村之一。这里满是握手楼,是大量来深圳的建筑商租用的,里面有各种美食。但事实上,福田村的历史可以追溯到800多年前。

福田村牌坊。

复兴阁。

发展

农田被征用后

借钱建房吸引外资

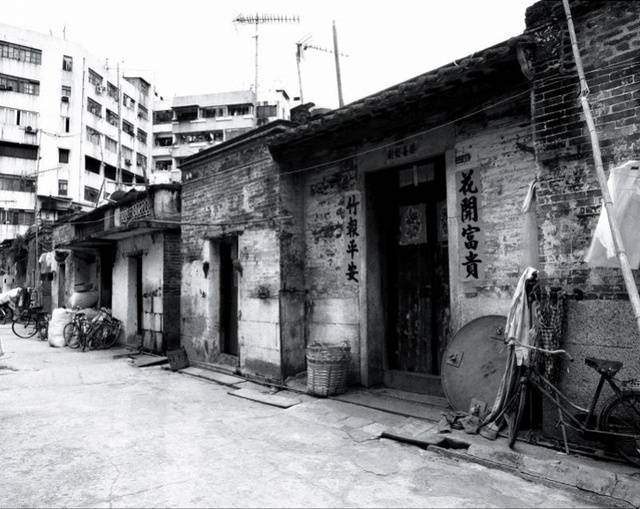

1993年旧村整治期间,不少建于上世纪和建国初期的老房子被拆除。

据了解,南宋广崇绍熙年间(公元1190年),创始人黄皇堂四子黄友孙迁居松子山南麓定居,带领子孙开办开垦荒地,开垦田地。因福田土地平坦,土地肥沃,五谷丰登,百姓受田之福,故名福田村。

另外,据说福田村与赤尾村相隔一田,故称葛田;另一种说法是,福田村与温州村(演变为现在的田面村)相隔一田,故称葛田。因此,福田人被称为“葛田老”,并沿用至今。福田村由洞头、溪头、老围、牛巷、祠堂、新村六个广场组成。现更名为北地天房、牛香房、大门房、西头房、岗边房、祠堂。复兴坊共有七个区域。

如今,福田村是深圳最大的村庄之一,拥有耕地和旱地万余亩,北起笔架山,南至深圳河,东至华强路,西至皇岗路。 。

黄胜祥,67岁,福田村原住民。他回忆说,改革开放前,村民们几个世纪以来一直过着自给自足的农耕文明乡村生活。从地理位置上来说,福田村与香港马草垅仅一河之隔。 20世纪50年代末至1972年底,部分村民因各种原因逃往香港,部分村民后来移居国外。

1981年,深圳设立经济特区,福田村民全力支持国家建设,“把祖辈世代赖以生存的土地,以每亩数百元的价格奉献给特区建设”。

没有土地,对于习惯靠土地增收的农村和农民来说,意味着生产生活方式的重大改变。农村经济将走向何方?习惯了拿着锄头和镰刀的农民,面对社会的变化却不知所措。 “但我们必须硬着头皮往前走。村民失去赖以生存的土地后,他们在没有任何文化和技能的情况下寻找它。”出路。”

一时间,有的村民从香港带一些小商品回来从事小商品贸易,有的则参与土方运输,成为城市道路的建设者。村民们靠着自己的一点积蓄,在分配的宅基地上盖起小平房,出租给来神建筑商。现在他们似乎有了高薪的租客和房东。当时,有些人甚至借钱盖房子。 “他们向香港亲戚借来的,村民的生活逐渐好起来。深圳的新来者大多都用羡慕的眼光看,哪里知道其中的辛酸?”黄胜祥回忆道。

黄胜祥说,改革开放前,福田村有两个生产队,年总收入3万多元。当时全村人口有1000多人。改革开放后,农村城镇化、工业化浪潮袭来,集体土地被大量征用,集体积累十分薄弱。福田村依靠银行贷款完成村庄改造。村民们集资建厂,招商引资,兴办“三来一补”产业。

然而,这些产业发展也带来了许多新问题。治安管理、市政管理、道路建设、水电配套建设和管理等都需要由集体经济承担。如果我们没钱了怎么办?它只能由村民饲养。集体经济的外债状况一直持续到2006年。

1998年,股份公司成功引进国际知名零售商沃尔玛,这也是沃尔玛首次进入城中村,为居民提供一站式购物便利平台。 2003年,再次成功引进“维也纳”连锁酒店,成为该地区酒店业的龙头企业。随着经济状况的逐步恢复,福田村现已发展成为资产超过10亿的集体经济实体。

据村委会统计,截至2015年底,该村有华侨400余人,主要分布在英国、美国、荷兰、德国、比利时、加拿大、马来西亚等地。

纪念碑

村里有古建筑

现在只剩下一个位置了

穿过福田村的牌坊,色彩缤纷的握手楼映入眼帘。它们大多建于20世纪80年代和90年代,见证了福田村从行政村到股份制公司的转变。

然而事实上,当福田村还是一个自然村的时候,这里曾经有大量的古建筑。由于历史变迁、战争等原因,许多历史建筑已经消失。据村史记载,福田村曾有多座建于明末清初及民国时期的历史建筑。具体来说,社区论坛始建于公元1380年,曾经矗立在村庄的中心,但在1958年被人民公社拆除;天后宫建于公元1511年,曾矗立在溪头鱼市的中心,三进两廊。 1999年,公社拆除重建碾米车间。

除了公共建筑外,福田村的私人建筑历史上也曾被征用过。宇通炒摊建于1934年,占地数百平方米。 1950年被海关借用,1982年被边防部队拆除。

据深圳史料记载,抗战时期,深圳毗邻香港,地处重要的内外交通要道,地理位置优越。自1938年日军侵占深圳以来,已3次进出这里。中国军队在深圳发动的反侵略战争从未停止过。 1941年底太平洋战争爆发,日军侵占香港英租界后,深港地区成为太平洋战场的重要组成部分。日军盘踞深圳已久。基于各种战略意图,频繁调集兵力对周边地区发动进攻,直至1945年秋,率领约8000人在深圳投降。

受日本侵略影响,福田村清道光年间和民国时期修建的大量建筑被毁。例如:1930年建成的尼姑庵; 1930年建成的诚信堂,面积600多平方米,后借给福田村学校;建于1834年的右孙皇宫;前谦寺建于1837年的光殊室;江光堂书房建于1937年,1941年被日军全部拆除。

据老村民回忆,为了减缓日军的推进,村民们把日军经过的路,“在现在的福华路附近”挖掉了。日军为了报复村民,拆毁了福田村右孙皇宫庙,并用材料填路。 ,同时福田村数十间房屋被拆除。

此外,建于1830年的承德堂书房,在日据时期被借作学校;后光堂书房建于1520年,1950年用作村农会旧址。 1930年建的后光堂书房、1935年建的羊牙书房、1935年建的丙彩碉楼、1936年建的天荣碉楼、1937年建的能和碉楼均在1993年旧村整治过程中拆除。

值得一提的是,福田村至今仍残存一处历史建筑。路过福田村老人活动中心时,你会看到一栋墙壁泛黄的建筑。这栋楼上有很多枪孔。它就是建于1936年的金山碉楼,是一座三层楼房,位于牛巷西侧。是福田村唯一保存下来的历史建筑。

如今,福田村已经没有祠堂了。平日里,村民的祭祖活动主要在老年活动中心进行。每逢重阳节,都是村民、宗族祭祖的重要节点。

每年重阳节后的第一个星期日是祭祖日。上沙村、油田村、福田村的黄氏后裔一起祭祖。数千人参与,人人献金猪金鸡。 、猪肠、水果、茶、酒、烧纸钱等纸祭品。

迁移

三进三出迁移

人口结构变化

目前,福田村总人口6万多人,其中村民2300人,外来人口6万多人。据村史记载,福田村经历了三次迁出、三次迁入,导致福田区的人口结构发生了一定的变化。改革开放后,福田村的潮汕人口逐渐增长,吸引了越来越多的潮汕人来这里经商、办厂。如今福田村残留的大部分是改革开放初期的建筑。无论是福田村的牌坊,还是旁边的握手楼,很多都是20世纪80年代、90年代建造的。

在黄胜祥看来,福田村民民风淳朴。村民们在经济转型中不断努力提升自我、融入社会,以包容、平等的心态与建设者相处、服务。这就是福田村能够发展壮大的原因。原因。

值得一提的是,在土地稀缺的城市中心区,为了给居民提供一个文化娱乐的休闲场所,福田村(股份公司)挤占宝贵的土地,投资超过4000万元建文化广场。

循着黄胜祥的脚步,我们走进了环庆文化广场。 2005年11月,投资建设的大型多功能文化广场——福田环庆文化广场,经过两年多的规划、设计、建设,正式竣工开业。福田村及周边社区6万余名居民提供了文化娱乐、健身休闲的好去处,福田村还拥有时尚的社区客厅。白天,不少居民来这里打太极拳、跳广场舞。夜幕降临后,这里就成了年轻人的天堂,滑板、轮滑、平衡车等运动纷纷上演。据了解,环庆文化广场占地面积1.3万平方米,其中环境景观区1.2万平方米。广场主要景观包括表演场地、观众场地、篮球场、综合娱乐设施、文化长廊和艺术浮雕等,广场可容纳千余名观众。值得一提的是,环庆文化广场充分利用地下空间,建设了面积11000平方米的大型二层停车场,可容纳近400辆汽车。

此外,环庆文化广场不仅为居民提供日常休闲娱乐,同时也是重要节点文体活动的指定场所。每年举办近百场文体活动,形成了福田村独特的文化品牌。每年元宵节期间,这里都会举办数千人的盆菜宴。

闻

市中心的潮汕村

永不打烊的隐藏潮汕美食

和深圳大多数城中村一样,福田村也藏着不少美食。由于历史上人口迁移,福田村的饮食以潮汕风味为主,因此福田村又名潮汕村。

福田村内有数百家潮汕风味餐厅。其中,他们不仅扎根福田村数十年,从一个小摊起步,发展成为当地招牌大型餐厅;还有隐藏在巷子里的餐馆。店里的几道菜品独特而美味,是这家店的基础。

说起福田村的潮汕菜,首推的就是鸭柳潮汕菜。驻村23年,你能想到的潮汕美食这里都有。 “鸭柳”就是邻居们所说的老板陈一强。因为名字听起来比较顺口,所以他干脆就用自己的名字作为店名。

我们参观时,陈益强正坐在店对面吃着蘸酱油的杨梅,这是潮州人的传统吃法。陈益强热情地招呼我们坐下后,回忆起了23年前第一次来到福田村的情景。

开店之前,陈益强没有稳定的工作。向亲戚学习厨艺后,他于1997年在福田村租下了第一家店铺,28平方米的空间提供潮州凉菜、卤水等菜肴。虽然面积不大,但陈一强很懂得利用门口的位置摆几张桌子,争取更多的空间。陈一强是厨师,他的妻子负责收钱。该商店还雇用了三名员工。不难看出生意兴隆。

逐渐积累了一定的资金后,陈一强将隔壁的商铺一一买了下来。如今,鸭柳已成为深圳一家24小时营业的老字号潮汕美食店。走进店里,柜台上直接摆着大盘的现成菜肴,比如潮汕冷饮、卤水拼盘、普宁炸豆腐、炒年糕等。 、生腌……菜品很多,还没开饭就已经有很多食客来了。陈益强表示,店里确实有回头客,其中80%都是熟客。正是口碑造就了亚柳今天的好生意。

从一个大排档,变成了一个两层楼的大餐厅。保持不变的是街头食品的质地。微风习习的夏夜,很多人都会邀请三五好友来这里,点上自己喜欢的菜肴。说起店里最拿手的菜品,陈益强说是炒空心菜和酱油豆腐。 “平凡的菜肴才是最吸引人的。”虽然店面越来越大,菜品也越来越丰富,但不变的是大排档的熟悉程度。 “我在这里只要10块钱就能吃一整碗。”红薯粥,一份芝麻叶,这是最常见的潮汕菜。”

如今,陈毅强已经不需要在现场了,新来的服务员甚至不知道老板是谁。从曾经的“流浪汉”到如今被称为“潮汕村”的大老板,陈一强的家史代表了福田村长大的一代潮汕美食店,而这个“潮汕村”始终吸引着新一代的潮汕人人们加入。这。

2011年,林那山来到福田村,推着一辆手推车,开始卖蚝面。她指着一栋握手楼的一角告诉我们,当时她和丈夫、孩子正在那里做生意。 “菜品很简单,只有蚝煎和蚝炒饭,但因为附近住的都是潮汕人,所以生意也很好。”

经过三年的积累,2014年,林纳山买下了马路对面的一家店,并将其命名为阿坝蚝牌,“这是我丈夫的名字。”从路边摊到小店,店里的食物并没有太大变化。走进来的食客,大多操着潮汕口音,点了一份蚝煎,又点了一份蚝煎炒饭。这顿饭在城里的村子里吃得很满足。 “蚵仔炒饭是我的原创,用蘑菇、萝卜干、鸡蛋、生蚝、辣椒……和糯米一起炒,炒饭比蚵仔炒饭卖得更好。”

林娜珊说,她最初选择福田村是因为这里80%的人都是潮汕人,连摆摊都有一种亲切感。 “很多时候与人打交道,不需要说普通话。如果不是福田村,我的产品也一样。”可能没有多少人同意。 “从路边摊到常设店,从养一个孩子到养三个孩子,从厨师到会计,福田村给林纳山带来的改变是不言而喻的。”

走在福田村,如果你仔细观察,还可以发现其他不同种类的潮汕美食——肠粉、豆浆、油条、粿条……只要你愿意,在这里都能找到。无论是占地数百平米的大餐厅,还是隐藏在巷子里的小店,总有一款美食可以填饱你的胃,以城中村独特的气质吸引你。

声音

“普通的菜品最吸引人,在这里10块钱就能吃一碗红薯粥和芝麻叶,这是最常见的潮汕菜。”

——说起店里的招牌菜,老板陈一强说是炒空心菜和大酱豆腐。

“蚝炒饭是我的原创,用香菇、萝卜干、鸡蛋、生蚝、辣椒……和糯米一起炒,炒饭比蚝炒饭卖得更好。”

——林那山买了一家店,取名为阿霸蚝品牌,“这是我老公的名字。”

报道:南都记者 张欣怡

摄影:南都记者 刘友志