中华饮食文明史:从八大菜系到新中式西餐的演变与融合

美食我百吃不厌,美食我百吃不厌。中国人爱吃。他们对于吃的知识渊博、讲究,从不含糊。它编撰了八大菜系争奇斗艳的中华饮食文明史,也培养了既包容又挑剔的“中国胃”。 200年前,西餐被视为黑暗料理而进入中国。 “食为先”所培养的吃货精神,为西餐“入乡随俗”开辟了新路,为博大精深的中餐菜单增添了“新中式”。

末代皇帝溥仪用过的精美瓷西餐具,现藏故宫博物院

西餐很早就传入宫廷,但真正在帝都和北方广大地区发展起来是在第二次鸦片战争之后。天津利顺德饭店始建于1863年,是第一家提供西餐的饭店。此后,19世纪末20世纪初,北京饭店、六国饭店、天津七石林酒家、哈尔滨马第尔饭店等相继成立。至此,从南到北,从筷子到刀叉,他们为中华庞大的饮食文化贡献了又一个话题。

八国联军攻入北京时,两名法国人在军营以东、现北京火车站西北开设了一家三层小酒馆。除了卖10到20美分一杯的红白酒外,他们还做炸猪排。 、煎牛排西餐。几经易手,店面不断扩大,成为北京饭店的前身。末代皇帝溥仪曾邀请北京饭店在故宫花园举办西式茶会招待日本国会代表团。据《溥仪档案》记载,1922年7月整整一个月,溥仪每天都吃“饭菜”(西餐),而且每天都不重复。有冷食、热食、甜食、咸食,还有煮土豆。还有新鲜生菜、烤牛排、猪排、新鲜水果、咖啡等。为了配合外国厨师烹调西餐,溥仪的饭菜厨房采购了2个冰淇淋桶,各20把银刀叉勺, 3个咖啡壶,20套银盘和银碗。江西景德镇还专门为溥仪制作了一套白底紫龙纹西洋餐具,包括汤盆、大中小盘、碗等40余种,至今仍保存在故宫内。城市。大约在这个时候,溥仪养成了吃西餐的习惯。李淑贤在《溥仪与我》中说,多年后,夫妻俩每月仍然去莫斯科餐馆或东安市场的和平饭店吃一两次西餐。按照习俗,“两个人一顿饭只要三四块钱”。

东安市场的森龙西餐厅占据了一整层,顾客多为王公贵族。与沿海地区的开放相比,帝都的上流社会仍然关心自己的地位。 “他们想跟风吃大菜,但不敢吃带血的牛排。同时,他们也害怕和黄头发蓝眼睛的人一起吃饭,害怕失去刀叉。”有礼仪,所以喜欢去森龙吃饭。 ”森龙很受欢迎,民国大“吃货”梁实秋虽笑其“西餐很特别,中餐风味十足,显得土气”,但也不忍心程砚秋喜欢把稻香村的各种熏酱焖肉放在大盘里,配上面包和牛尾汤,他说“比任何美味都令人满意”。来自山和海。”森龙一直把“程砚秋的盛宴”当作保留菜,画家陈半丁最喜欢森龙的奶酪面食,有趣的是,面食上面不是帕尔马火腿,而是中国金华火腿,“咸咸的”。新鲜,比外国火腿好吃多了。”

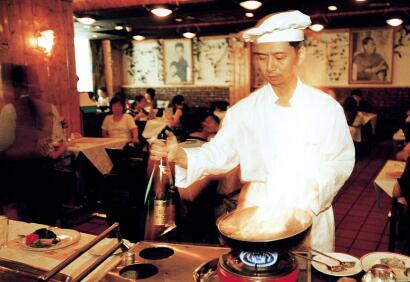

20世纪末,在广州的太平关酒家,厨师们正在生火做饭,餐厅的墙上挂着周恩来、邓颖超的肖像。

更出彩的还有北京“喜来顺”的主厨楚翔。他在清真菜肴中毫无违规地使用西餐的各种食材和调料,包括芦笋、沙拉酱、咖喱、奶酪、辣酱油。制作的70余种新式清真菜肴享誉京城。 1935年的一篇美食评论说:“西长安街的喜来顺酒家是角门酒家中比较现代的……他们经常用自己的思维发明一些新菜,半中半西,介于荤素之间。这是有钱人的款待,是朋友的零食。”茉莉笋、奶焖五花肉、鸭肉面包太受欢迎了,在清真小厨房里充分展现了中国人的烹饪才华和艺术。 不得不提的是鸭肉面包切成两半。 - 厘米高的块,炸至酥脆但不烧焦,同时将鸭胸肉捣碎并在高汤中煮沸后,放在食客面前。倒入滚烫的鸭汤中,香气扑鼻,真正的吃货最懂得立刻就能享受到的美味。

曾有人将《随园食单》翻译成英文传播到西方。有人跟着图来学习,但成品实在是不敢恭维。西餐的“新中式”之路正在大有风味地前行。这大概是源于中餐中只能理解而无法表达的灵感与体验的结合。梁实秋在《雅舍谈吃》中的总结是最直观的:“这种中餐,以中餐为体,以食为用。闭上眼睛,闻闻香喷喷的中餐。打开你眼睛一闻,闻一闻香喷喷的中国菜,看,桌子上到处都是刀叉勺子。”大概相当于在教堂里举行西式婚礼。这是一个新鲜又时尚的想法。这味道也很精致。